全球领先深海“黑科技”亮相青岛海科展

青岛企业携多项自主研发设备参展,创新技术填补国内空白

科技经略海洋,创新实现梦想。11月2日,由青岛市政府主办,青岛海洋科学与技术试点国家实验室、蓝谷管理局承办的2021(第六届)青岛国际海洋科技展览会(以下简称“青岛海科展”)开幕。本届展会从即日起持续到11月8日,为期7天。

与往年不同的是,本届展会由线下展览改为线上展示,通过海科展官方网站、官方微信等网络平台组成海科云展平台,为参展商提供展示的舞台。一个个全国乃至全球技术领先的海洋装备“惊艳”亮相,展示出我国在探索深海过程中掌握的“黑科技”,为广大专业观众奉上了一场精彩的海洋科技盛宴。

500家参展商展示“炫酷”深海装备

据悉,本届海科展共吸引了来自全国各地的500家海洋科研院所、高校及相关企业报名参展。根据参展商报名情况,本届展会共分为海洋探测技术与装备、海洋信息技术与装备、海洋牧场及养殖技术与装备、海洋分析检测技术与装备、海水淡化技术与装备、海洋船舶技术与装备、海洋能源利用技术与装备、海洋通用技术与装备等八大板块,几乎囊括了海洋科技所有细分领域。

尽管改变了展览形式,但本届海科展依旧亮点纷呈,多项引领行业前沿的“黑科技”设备云端亮相,让人耳目一新。

珠海某公司多年来一直致力于小型高性能成像声呐的研制生产,及各类声呐及其配套产品的定制研发业务。通过自主创新,目前该公司已经形成了覆盖100kHz至1.8MHz的全系列成像声呐产品,包括多波束前视声呐、三维前视声呐、蛙人用手持声呐、单波束扫描声呐、单波束测深仪等。

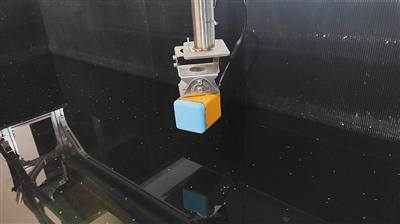

在本次海科云展平台上,该公司展示了一款性能全球领先的实时三维前视声呐。该声呐的体积和重量均只有国内外同类产品的1/20左右,却依然具有可满足绝大多数用户使用需求的性能指标。小巧的体积使得该声呐可以适用于潜水员手持、头戴等应用场景,而这些应用对于传统的三维声呐来说是不可想象的。

海科展上展出的实时三维前视声呐。

仿生机器鱼也是此次青岛海科展上的“重头戏”。沈阳某公司展示了“虎鲸”“金龙鱼”等水下智能仿生机器设备。据介绍,近年来,该公司面向海洋安全、海洋商业资源勘探与应用、智能化深海养殖捕捞辅助、水利水电大型工程与设备监测与保护、水资源环境保护与治理、水下应急打捞救援等领域,成功研制出了多型水下智能产品,在新型高速、低噪音、机动灵活的柔体仿生机器鱼研制领域国内领先,具备水质监测、地形勘测、水下摄像、渔业、观赏、教学等功能。

还有青岛领海海洋仪器有限公司展出的BRIZO波浪传感器,可以广泛应用到海洋浮标、漂流浮标、无人船等海洋设备上进行波浪测量,并实时进行数据采集和传输,扩展相关平台的功能;广州一企业携自主研发的高精度、多功能、低成本先进海洋观测设备“东鲲”系列最新产品亮相……

尽管举办形式从线下转到了线上,但持续6年的青岛海科展依旧保有其在业内的巨大影响力和号召力。青岛海科展不仅为海洋科技企业提供了展示的舞台,更搭建起了一个集“政产学研金服用”为一体的海洋科技产业发展平台。青岛海科展组委会相关负责人表示,疫情给展会业带来了一定的影响,但青岛海科展危中寻机,力求通过海科云展平台展示最前沿的涉海装备,推动参展商和专业观众在线互动,达成合作,打造我国海科装备领域“永不落幕”的专业展会。

青岛多款产品达到世界领先水平

作为海洋科研重镇的青岛,自然在此次海科展上大放异彩。一批青岛涉海科研院所、高校、企业展出了在海洋探测、海洋传播等领域处于国际领先水平的装备,其中不少装备填补了相关领域的国内空白。

在海洋探测领域,海洋声学释放器长期被国外产品垄断。经过多年研究、测试与优化,青岛泰戈菲斯海洋装备股份公司完成了国产海洋声学释放器产品定型、工业化生产,并成功投放市场,打破了国外产品的垄断。在此次海科展上,青岛泰戈菲斯展出了这款产品,立即引起了关注。“我们声学释放器具有发射功率大、接收灵敏度高、功耗低、应答距离远等特点。”青岛泰戈菲斯海洋装备股份公司总经理秦尚伟说,“整套仪器具有完全自主知识产权,在多个关键技术和工艺环节达到了国外同类产品水平。”

海水温度、深度、盐度等数据是海洋调查、海洋观测、海洋勘探研究中最基本的要素,而这需要专门的温盐深仪来测量。“我们研发的道万DW16系列温盐深仪核心器件全部自主研发生产或国内采购,整机国产化率达99%,技术上实现自主可控,仪器最大工作水深可达7200米。”青岛道万科技有限公司总经理张国豪介绍。

“青岛造”温盐深仪出口国外。

青岛澎湃海洋探索技术有限公司也展出了系列无人潜航器(AUV)。青岛澎湃海洋探索技术有限公司副总经理江景涛颇为自豪地介绍:“‘澎湃’系列全谱系化自主式水下潜航器涵盖15公斤级到1.5吨级产品,可满足浅海到深远海的不同作业需求。我们自2004年以来便首创并引领我国AUV SLAM自主导航技术的研发,2016年以来首创并引领全球的AUV数据驱动技术、智慧型复合材料壳体技术的创新,在新一代AUV的最核心技术上已经处于全球领先地位。”

航天技术向海洋民用领域转移转化,则让技术发挥了更大的应用价值。中科技术物理青岛研究院在青岛海科展期间展示了海洋信息、海洋仪器、海洋通用等板块的8项技术装备与产品,是展品比较多的单位之一。研究院依托母所中科院上海技术物理研究所的众多航天技术成果开展民用装备的研发与应用,服务经济社会发展,为海洋装备技术进步做出了力所能及的贡献。此次他们展出的船载多模态激光雷达系统、海上漂浮式激光测风塔、航空宽谱红外相机、航空遥感-成像光谱仪等多款设备技术水平在国内国际都处于领先水平。

中科技术物理青岛研究院副院长马艳华介绍,船载多模态激光雷达系统可以应用于船舶自动驾驶和辅助驾驶,能够精确感知海上船舶目标的距离及三维形貌信息,解决船舶远近程导航、避障和安全靠泊的问题。“目前海上漂浮式装备还是以进口为主,我们利用了在嫦娥5号、天问一号等航天器上应用的技术,集成开发了一款海上漂浮式连续波激光雷达,为国内测风激光雷达产品家族增添了新成员。”马艳华说。

青岛是我国的海洋科研重镇,但不可否认,长期以来,青岛的海洋优势更多地集中于基础研究领域,在应用研究上还存在短板,尤其是海工装备的研发生产能力较为薄弱。但是,透过此次青岛海科展,我们看到了青岛在“短板”上的努力,越来越多的企业将海洋基础研究理论进行转化应用,在海工装备领域奋起直追,甚至实现了厚积薄发。依托青岛海科展这样的平台与国内外先进技术进行交流碰撞,相信青岛会积蓄更多的海洋科研实力,加速转化成海洋产业优势。(青岛日报/观海新闻记者 耿婷婷 王世锋)

更多新闻:

我国11个海带新品种有6个源自青岛,最新品种实现了克隆杂交制种,后代“整齐划一”性状稳定

青岛海带培育:十余年“上新”一棵“好菜”

每年3-7月份,我国就会迎来收获海带的忙碌时节。北起辽宁,南至广东,固着在养殖筏架上、在海水中倒着生长的成熟海带,从近海一直向数公里外海延绵,从空中俯瞰,墨色的“海带田”鳞次栉比、一望无际。目前,我国共有11个国审海带新品种,其中源自青岛的有6个,换句话说,我国养殖的海带新品种很大一部分来自青岛科技人员的培育。

在今年我国养殖的海带新品种中,有一个特殊的“嘉宾”——“中宝1号”。这是海洋所最新培育的海带新品种,在辽宁和山东长岛地区的养殖结果显示,在北方地区相同栽培条件下,可同比增产超50%。因为产量高、藻体宽阔、出成率高等显著优点,“中宝1号”日前获得2021年全国水产新品种证书。

海带新品种“中宝1号”。

“中宝1号”的培育成功,代表着青岛在种质领域的研发优势,也体现了青岛在海带培育方面的最新实力。中科院海洋所研究员、国家藻类产业技术体系首席科学家逄少军说,海带作为“舶来品”,青岛老一代海藻学工作者已经解决了“能不能养和如何养”的问题,站在前人的肩膀上,他们目前正向着“如何养好”的方向突破。

海带制种:

收集种质资源,培育优良性状

“中宝1号”获批水产新品种后,逄少军第一时间在朋友圈发布了喜讯。他的朋友看到后问道:“拿到水产新品种,国家给了多少奖励?”逄少军笑着回复说:“一碗拉面,两袖清风。”

逄少军长期从事藻类新品种研发,这种工作性质要求他时时刻刻与企业家、养殖户打交道,将“论文”写在祖国的大地上。十多年来,他带领团队联合大连海宝渔业有限公司精心培育杂交海带“中宝1号”,其间6年时间进行试验性养殖,数据显示每吊海带(附着在8米长绳上的海带为一吊)增收30-50公斤,最终证明“中宝1号”是一棵“好菜”。因此,即使没有任何物质奖励,但看到多年来培育的海带新品种获得了国家认可,推动了产业进步,他依然喜不自禁。

众所周知,海带在我国并非天然分布,属于“舶来品”。1949年之后,国家对于碘的需求,推动了海带在我国的规模化养殖。在此过程中,青岛科学家发明的“海带夏苗技术”,使原本需要跨两个季度的海带育苗只需“一个夏天”,从而大幅度延长了海带生长时间、提高了产量。同时,青岛科学家还发明了“海带南移栽培”,创造性地利用各地不同的物候条件,将海带栽培区从寒温带的辽宁,一路拓展到亚热带的广东,使我国海带的养殖面积和总产量大幅提升,迅速成为世界第一。

海带的养殖浪潮从青岛发端,并迅速向全国推广。可以说,在海带养殖领域,青岛老一辈科学家最重要的科学贡献,是解决了海带在我国“能不能养”的问题。而随着我国对海带优质、高产、抗逆等需求的不断增加,在新的历史时期,“怎么养好”海带则成为新时代青岛科学家的使命。

2017年成立的国家藻类产业技术体系,凝聚起全国各地的藻类科学家,开启了新时代推进我国藻类产业发展的新征程。该体系从品种培育、养殖(栽培)技术、病害防治到产品加工等各个环节有机串联,作为体系首席科学家,逄少军除了牵头顶层设计外,实际工作中还带领团队进行优质栽培品种的培育工作。

种质是育种的最原始、基础材料,利用遗传背景迥异的种质资源,可创造出独具特色的新种质,再通过遗传手段,稳定甚至固化品系(注:处于测试阶段的品种称为品系,大规模应用且被国家认定后称为新品种)的优良农学特征,最终选育出更好、更新的新品种,服务于我国庞大的海藻栽培产业。为此,逄少军团队在海带的世界物种分布范围内,广泛收集和保存了丰富的海带活体种质资源,经过多年积累,建成了目前中科院唯一的海藻种质库。

充足的海带种质资源,为培育出优良性状的海带新品种奠定了基础。实际上,逄少军团队历时十余年培育出的“中宝1号”,就是以韩国和荣成海带种质资源为基础杂交而成。逄少军表示,中科院海藻种质库立足于海带新种质,目前已收集保存来自全球的海带种群30余个,海带活体种质细胞系2000余个,预计未来将不断培育出适合我国沿海不同海域养殖的各种优质海带新品种。

海带育苗:

克隆杂交制种,后代“一个模样”

将一棵棵海藻幼苗夹在绳子上,再将夹好的一吊吊海带放入海水中,随后附着在绳子上的海带幼苗就会倒立着在海水中生长。在“中宝1号”幼苗布放特别是收获时,该新品种除了藻体宽阔,另外一个明显的特征是整齐划一。

逄少军说,这是因为“中宝1号”在制种时,完全不同于传统的采孢子制种,而是采用单倍体克隆杂交方法制种,这就好比同卵双生的孪生兄弟一样,后代个体“一个模样”,具有高度一致的基因型和表型。

“传统的海带制种是将几十棵或上百棵海带作为种藻,通过让其在育苗池中释放游孢子,并附着在育苗帘上受精产生海带幼苗。因为是混采混育,不同品系的精子很容易混杂在一起,受精之后长出的海带幼苗往往都‘串了种’。这个问题逐渐在后续数年生产过程中不断被放大,导致种质不断分化,优良栽培农学性状逐渐丢失。”逄少军介绍,而克隆杂交是将海带的雌、雄配子体大量扩增培养,直接利用配子体进行海带育苗,因此得以保持品种的优良性状,使培育出的后代整齐划一。

在中科院海藻种质库,一排排透明的锥形瓶里装满了微小的黑色配子体,肉眼观察呈细胞团状。“因为每个瓶子中配子体产生的精子或者卵子都是完全一样的,所以它们受精后的后代也是完全一样的。在大连海宝渔业有限公司,他们利用这种方式,每年可以生产‘中宝1号’10亿株海带苗。”逄少军说。

目前,我国海带种苗生产过程存在着使用少量种藻培育大量种苗的生产方式,导致不同品种栽培种群遗传多样性持续走低,例如,海带成体藻胶含量显著下降、藻体变脆,淡干海带发黄分层,假根退化导致脱菜及产量下降等,而克隆杂交制种提供了一种新的解决方案。

立足国家藻类产业技术体系这个重要平台,近年来,逄少军带领团队不断推动藻类分子育种基础研究和品种改良持续进步。目前,团队总共培育出4个国审海藻类新品种,其中,“海宝1号”和“海宝2号”是我国目前仅有的两个裙带菜新品种,改变了我国几十年来从日本引种—种质退化—再引种的发展历史;海带“205”和杂交海带“中宝1号”是我国10余个国家级海带新品种中的两个最新的成员,而“中宝1号”采用单倍体克隆杂交制种方法,与以前制种方式完全不同。这些进步也为团队下一步的裙带菜克隆制种提供了样板。

眼下又到了海带育苗季,逄少军带领团队,再次走进了生产一线。其实,“中宝1号”还没有获批新品种证书时,已经在辽宁、山东等地栽培了。逄少军开心地对记者说:“看着自己培育的海藻之花在大海上绽放,给养殖户带来增收,那种快乐无法言喻。”(青岛日报/观海新闻记者 李勋祥)

青岛日报2021年11月3日3版

责任编辑:岳文燕