“这些大学生,来了就下井,不怕苦累,为我们解决了许多难题。”提到山东科技大学能源学院“惟真之光”科技创新团队党支部的大学生,鲍店煤矿矿长郭英竖起了大拇指。

位于济宁的鲍店煤矿因产量增长、转型升级等原因对科技创新需求越来越迫切。了解到这一情况,“惟真之光”科技创新团队党支部第一时间成立了科研攻关小组,从“高大上”的中深层地热能开发、现代化智慧矿井,到“接地气”的智能巡检机器人、数字化无人储运系统,他们协助煤矿完成创新创效项目10余项。

“党建+创新”,更好激发创新活力

在山科大能源学院,学生年均获省部级以上科技创新竞赛奖励达300余项。“学生创新热情虽高,但习惯于‘单兵作战’,游击性科技创新很难产出成果。”在山东科大能源学院党委书记董桂刚看来,把创新能力强的学生聚集起来,更有利于合力开展有价值的创新。为此,学院在2017年9月成立了“惟真之光”科技创新团队党支部。

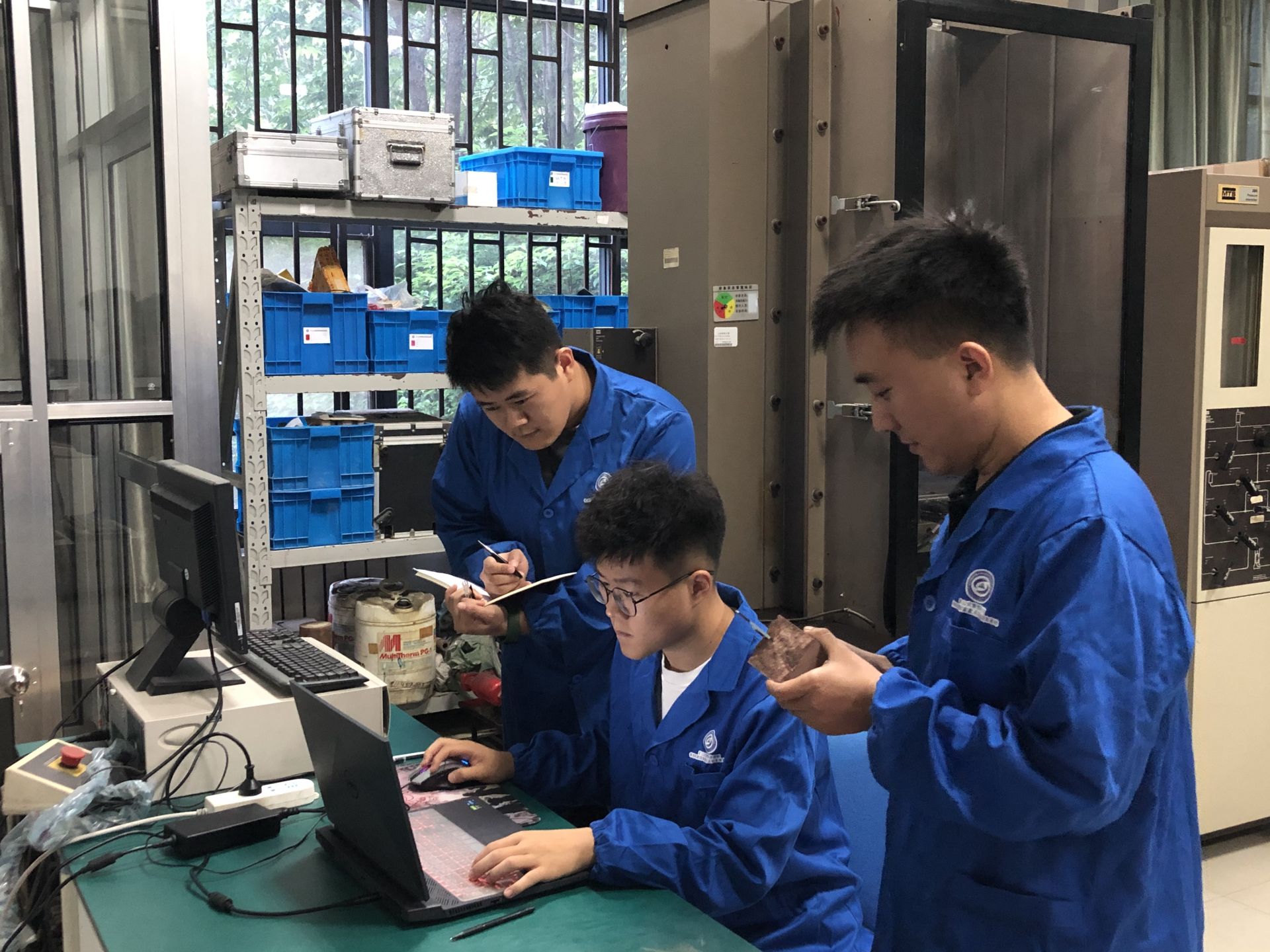

这是一个平均年龄不足25岁,涵盖青年教师和博士、硕士、本科生,专门服务行业发展的科技创新党支部。党支部成立后,第一时间出台了科研团队建设规划,组建了“智创绿源”“嵙创瑞沃”“能达华安”等科技创新小组。党支部通过“支部搭台,党员唱戏”模式,培育创新文化,弘扬科学家精神,涵养优良学风,营造创新氛围,实现了党建与大学生创新创业、学生成长成才、服务经济社会发展等业务“多核”协进、相融相促。

采矿专业研究生耿志读本科时就是一个不折不扣的“创意大王”,取得了5项国家发明专利。因没有专业团队、缺少现场试验,成果大都被“埋没”。“惟真之光”科技创新团队党支部为他精心定制的创新“加油包”,帮他走出了“迷雾”。支部牵头组建的“智创绿源”科技创新小组将耿志和另外10名“志同道合”的师生聚拢在一起,配备了研发实验室和启动资金。仅一年时间,耿志所在团队便以《中深层地热能开发》项目获得第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖,还成功为多家企业地热能开发提供了技术支持。

支部还建立了教授与创新小组“一带一”机制,对成员进行“一对一”帮扶,形成师生共建、教研互长的党建新模式,实现“支部与团队共生,党建与科创并进”的良好局面。据山科大能源学院院长陈绍杰说,通过一系列举措,一个个创新小组把相同兴趣的学生聚在一起,一起参加科创比赛,一起走进实验室,一起走进社区和企业,还有一些学生合伙创办了公司。

扎根基层,把成果送到生产一线

“创新性成果不能止步于证书与奖金,我们要通过支部的引领作用,催生更多符合社会发展需要的创新成果。”党支部指导教师、能源学院党委副书记许琳说。该党支部不断加强服务型基层党组织建设,采取“到基层走访调研、送课题到生产一线”等系列举措,把问题当课题,将创新变成任务,形成了主动服务发展的新局面。

2021年6月,“惟真之光”科技创新团队党支部书记张步初与往年一样,利用假期时间到安居煤矿科研实践。在现场探测时,他不经意间听闻井下工人在讨论双端堵水器操作不便等难题。

“双端堵水器设备改进问题,我们团队能不能解决?”从现场回来,张步初组织党支部“嵙创瑞沃”科技创新小组开展了4个多小时的“头脑风暴”。次日,张步初把解决方案发给了安居煤矿。经过一个多月的努力,他们改进了设备构造,升级了探测仪表,解决了困扰煤矿工人多年的难题。

“煤炭开采时,双端堵水器检测复杂、不易携带,山科大能源学院的师生主动送来了新技术,升级了监测仪表,让我们节约三分之一的注水量,节省了2—3倍的生产成本。”安居煤矿副总工程师于海峰激动地说。

党支部成了师生和企业“红娘”。为了扮演好这个角色,党支部与济宁矿业集团安居煤矿、山东能源集团田陈煤矿等10余家企业签订联建合作协议,组建了多个“大众创新、全员创效”基地,这些合作为创新成果的转化提供了便利条件,也为企业解决了许多燃眉之急。

据统计,五年来,“惟真之光”科技创新团队党支部共获批科技创新项目100余项,授权56项国家专利,与企业合作项目合同额有上千万元,为社会培养了近200名应用创新型人才,涌现出山东省青年科技奖获得者尹大伟等一大批善思考、勤专研、勇创新的青年创新能手。“党建、科创与育人同频共振已见成效。”董桂刚说,“未来,我们还要把科技创新与育时代新人结合起来,让今天听故事的人,成为明天故事的主角。”(青岛日报社/观海新闻记者 王世锋 通讯员 韩洪烁 肖宜辉)

责任编辑:杨海涛