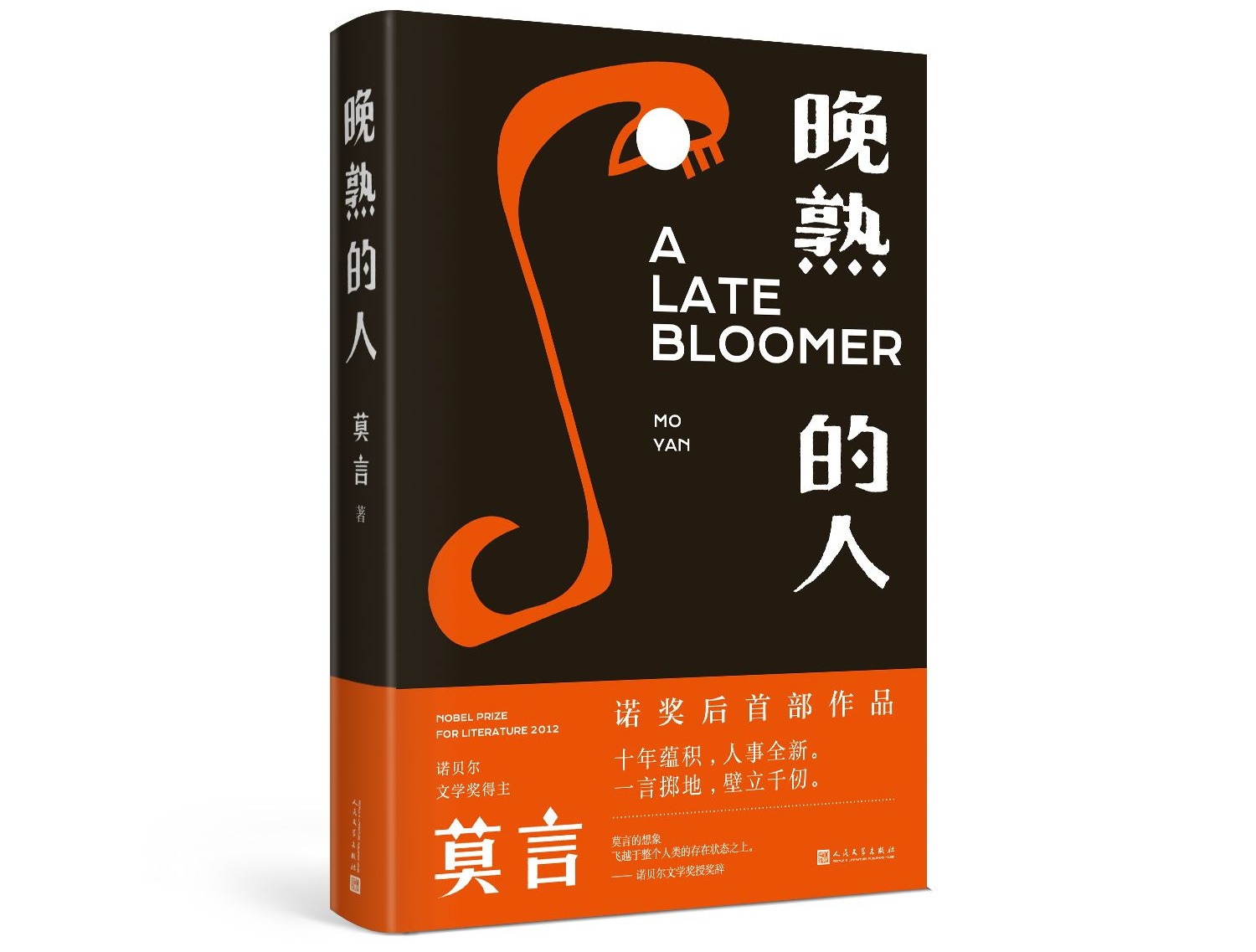

7月31日,莫言携新作《晚熟的人》重返读者视野,这是莫言获得诺贝尔文学奖后的首部作品,由人民文学出版社推出。

2012年,莫言获得诺贝尔文学奖,这是中国籍作家首位获得者。2020年,距莫言获诺奖已经过去整整八年,距他出版上一部小说已过去整整十年。有人说莫言将陷入“诺奖魔咒”——得了诺奖就很难再进行持续创作,但诺贝尔文学奖评委会前主席埃斯普马克却说:“我相信莫言得奖后依然会写出伟大的作品,他真的有一种力量,没有人会阻止他。”

2012年,莫言获得诺贝尔文学奖,这是中国籍作家首位获得者。2020年,距莫言获诺奖已经过去整整八年,距他出版上一部小说已过去整整十年。有人说莫言将陷入“诺奖魔咒”——得了诺奖就很难再进行持续创作,但诺贝尔文学奖评委会前主席埃斯普马克却说:“我相信莫言得奖后依然会写出伟大的作品,他真的有一种力量,没有人会阻止他。”

十年蕴积,人事全新。《晚熟的人》中,莫言根植乡土,聆听四面风雨,塑造典型,挪借八方音容,用十二个故事讲述获诺奖后的里里外外。十二个故事有喜有悲,有荒诞有现实,从上个世纪到当下社会,从历史深处步入现实百态,壁立千仞,气象万千。这一次,莫言将笔触延伸得很长、很远,但距离你我又是如此的紧密、亲近。

那个“讲故事的人”回来了

莫言曾说:“我是一个讲故事的人。”像福克纳书中的约克纳帕塔法一样已然成了文学地标的高密东北乡,也不过是莫言用一个又一个的故事构筑的文学幻境。在这本蕴积了近十年的新作中,莫言改变了他一贯的讲故事的方式,既延续了以往的创作风格,又明显注入了新的元素——汪洋恣肆中多了冷静直白,梦幻传奇里多了具象写实。他的眼光不再聚焦于“英雄好汉王八蛋”,而是转向了那些最平凡最不起眼的小人物。他们过于真实,仿佛就是从我们身边走出来的人物。正是这样一群人,组成了时代演进中的“常”与“变”。莫言写下他们的故事,好似不经意地在一张白纸上刻下一个又一个坐标。看完这12个故事,所有的坐标都被一条无形的线连系起来,读者才恍然大悟,莫言讲述的不是某一个人的故事,而是时代的潮起潮落。

莫言所写的时代,其中就有我们所处的二十一世纪。不同于以往所有的作品,莫言第一次引入了当下社会的“新人”。在《红唇绿嘴》中,莫言塑造了一个在我们日常生活中并不陌生的人物——网络“大咖”高参。高参深谙互联网运作规律,最擅长胡编乱造、添油加醋,靠贩卖谣言发家致富。她手下有上百个铁杆水军,让咬谁就咬谁,让捧谁就捧谁,将网络玩弄于股掌之中。高参有一句名言:“在生活中,一万个人也成不了大气候,但网络上,一百个人便可以掀起滔天巨浪。”这依旧是以高密东北乡为背景的故事,只是随着时间的推移,那个用童年经验和想象力织造的高密东北乡早已一去不复返。对于故乡的变化,莫言很坦然:“将逝去的留不住,要到来的也拦不住。”时代变了,故事照讲,《晚熟的人》又带回了我们熟悉的那个“说书人”莫言。

12个故事中都有“我”

莫言讲故事向来爱用第一人称“我”,《晚熟的人》延续了这一习惯。不同的是,这12个故事中的“我”大都借用了作家本人当下的年龄和身份,莫言真正将自己写进了故事里,毫不避讳地向读者敞开了获得诺奖后的生活。读者随着小说里的这位“莫言”,获奖后回到高密东北乡,发现家乡一夕之间成了旅游胜地,《红高粱》影视城拔地而起,山寨版“土匪窝”和“县衙门”突然涌现,“还有我家那五间摇摇欲倒的破房子,竟然也堂而皇之地挂上了牌子,成了景点”。每天都有人来参观,来自天南地北的游客,甚至还有不远万里前来的外国人。

莫言获奖后的经历真的像小说中写的那样,火了、忙了,不仅自己火、自己忙,还带着老家高密东北乡也跟着忙了起来。读者有充分的理由相信,书中的“我”就是莫言本人。于是莫言讲的故事中的人和事,看上去也有点像是真人真事。亦真亦假,打破现实与虚构的边界,这正是莫言想要的艺术效果。对于这一别出心裁的安排,莫言解释说:“小说中的莫言,实际上是我的分身,就像孙猴子拔下的一根毫毛。他执行着我的指令,但他并不能自己做出什么决定,我在观察着、记录着这个莫言与人物交往的过程。”小说中的“莫言”更像一个故事的寻访者和记录者,偶然路过人生百态,对争执不予置喙,对善恶不妄定论,始终冷静,始终淡然。作者的价值观始终深藏在文字背后,这些故事也因为“莫言”的介入更接地气,更加精彩。

“获奖八年来,我一直在创作”

相较于过去的创作,《晚熟的人》少了很多血气方刚剑拔弩张,更加沉静平实,幽默松弛,这与莫言自身的写作状态不无关系。

莫言

获得诺贝尔文学奖后,莫言的写作状态成了大家关注的焦点。面对公众的关切和质询,莫言有自己惯常的表达,以“获奖后陷入沉寂”开场,以“希望将来写出好作品”结束。随着《晚熟的人》问世,“闭关”了太久的莫言终于给出了实实在在的答案:“获奖八年来我一直在创作,或者在为创作做准备。”作家苏童说,诺奖之于莫言是“桂冠”也是“枷锁”,伴随获奖而来的是无形的压力和无尽的琐事,一度使他无法持续创作。据统计,截至2016年,莫言获奖后去了全世界至少34个不同的城市,参加过26次会议、18次讲座,题了几千次字,签了几万个名。特别是在获奖后最初的2013年,莫言忙到一整年连一本书都没有看。

在这八年里,他写过戏曲、诗歌,也到过很多地方旅行考察。他依旧关注着周围的人和事,并用精彩的文字讲述着这些人这些事。“对于一个作家来说,你所做的事,都可能成为小说的素材或灵感的触发点。”

精彩内容节选

《左镰》

村子里有很多孩子割草。放学之后,我也割草。我们割了草送到生产队的饲养棚里。十斤草换一个工分。工分是人民公社时期社员劳动的计量单位,也是年终分配的重要依据。当时流行的话叫“工分工分,社员的命根”。

我天生不是个割草的料儿。我姐姐一天能割一百多斤,挣十几个工分,比男劳力挣得还多。有一天我只割了一斤草。当我把那一斤草提到饲养棚时,在场的人大乐。饲养员赵大叔用食指挑着我那一斤草,说:“你真是个劳模儿!”——从此我有一个外号“劳模儿”。

晚饭时,全家人聚在一起批评“劳模儿”。

我爷爷说:“想不到我们家还能出‘劳模儿’,你割的是灵芝草吧?”

我爹说:“你坐在地上,用脚丫子夹,一下午也不止夹一斤草吧?!”

我娘说:“你到底干什么去了?”

我姐姐说:“肯定是偷瓜摸枣去了。”

我哭着说:“我跑了一下午,到处找草,但是没有草……”

我姐姐说:“明天你跟着我,不许乱跑。”

但我不愿意跟我姐姐去割草,我愿意去找田奎。

许多年过去了,我还是经常梦到在村头的大柳树下看打铁的情景。那把已经初见模样的左镰在炉膛里即将被烧白了。不,已经被烧白了。那块即将加到镰刃上的钢也烧白了。老三奋力地拉着风箱,他的身体随着风箱拉杆的出出进进而前仰后合。老韩用双手攥着长钳先把左镰夹出来,放到铁砧上。然后他又将那块钢加到镰刃上。他拿起那柄不大的像指挥棒一样的锤子,对着流光溢彩的活儿打了第一下。小韩抡起十八磅的大锤,砸在老韩打过的地方,发出沉闷得有点发腻的声响。钢条和镰已经融合在一起。老三扔下风箱,抢过二锤,挟带着呼呼的风声,沉重地砸在那柔软的钢铁上。炉膛里的黄色的火光和砧子上白得耀眼的光,照耀着他们的脸,像暗红的铁。三个人站成三角形,三柄锤互相追逐着,中间似乎密不通风,有排山倒海之势,有雷霆万钧之力,最柔软的和最坚硬的,最冷的和最热的,最残酷的和最温柔的,混合在一起,象一首激昂高亢又婉转低徊的音乐。这就是劳动,这就是创造,这就是生活。少年就这样成长,梦就这样成为现实,爱恨情仇都在这样一场轰轰烈烈的锻打中得到了呈现与消解。

《斗士》

母亲说武功亲口对她说过,某年某月某日,他用农药浸泡过的馒头毒死了方明德大儿子家猪圈里那头三百多斤重的大肥猪。某年某月某夜,他手持镰刀,将黄耗子家那一亩长势喜人的玉米,统统地拦腰砍断。某年某月某夜,王登科家那一大垛玉米秸秆,突然燃起了冲天大火,也是武功干的。连续十几年的大年夜里,我们村和两个邻村,总会有草垛起火,这也都是武功干的。我说,难道邻村也有人得罪过武功吗?母亲说:他这人,脾气怪诞,你对着他打个喷嚏,很可能就把他得罪了。他还会装神弄鬼呢,母亲说,你还记得十几年前修鞋的顾明义在桥头遇到鬼被吓出神经病的事吗?那也是武功干的。母亲叹息着,说,他这样胡作,总有一天会作死的。但事实证明,武功没有作死,而且他还顺利得获得了“五保”,他放了那么多次火,干过那么多的坏事,竟然没被人捉住过,这也真是一个奇迹。母亲说,他干得这些坏事,总会受到报应的,但你一定要给他保密,因为他只对我一个人说过,连你爹都没告诉。

我似乎明白武功的心理,但我希望他从今往后,不要再干这样的事了。他的仇人们,死的死,走的走,病的病,似乎他是一个笑到最后的胜利者,一个睚眦必报的凶残的弱者。

《天下太平》

大街上没有人,一条狗夹着尾巴,匆匆地跑过。一只麻雀叼着一只知了从很高的空中飞过。那知了尖厉地鸣叫,拼命地挣扎。小奥听出了知了的愤怒和不服气,这么大的知了被小麻雀儿擒住,它怎么能够服气?果然,那知了挣脱了麻雀的嘴,尖叫着钻到天上去了。小奥从来没有想到知了能飞得这样高。那只失去了猎物的麻雀,筋疲力尽地落在张二昆家的门楼上,半天才发出了一声叫,仿佛老人叹气。

“这话说的,有水平!您一定是队长!”二昆道,“本来,我是想给你们个出头露面的机会。”二昆晃晃手机,说,“我们村子里的人,在我的培训下,都有强烈的新闻意识,都能熟练地使用手机的录像功能,上到百岁老人,下到五岁儿童。”二昆指指举着手机的村民,继续说,“你们想,人民警察,顶风冒雨,前来解救一个被鳖咬住手指的留守儿童。这样的视频,在网上发布后,你们马上就是网红。你们成了正能量满满的网红,你们领导也会高兴,你们领导一高兴,等待你们的,不是立功就是提升!可是,你们竟然发牢骚,骂人,这个视频要是在网上一发布,那是什么后果,你们自己想想吧!”

(青报全媒体记者 单蓓蓓)

责任编辑:单蓓蓓