一夜暴雨过后,空气中有种湿漉漉的感觉。

早上,我背起书包准备去上学。那一年,我9岁,已经是被散养在街上的孩子。走到县城主街,才发现洪水从西向东急流而下,马路上波涛汹涌,水位几乎齐成年人腰高。街边站着几个像我这样的小孩子,有扛着自行车的成年人正在蹚水过街。

马路对面,洪水那边,就是我的学校。

我站在马路边店铺的台阶上,望着洪水,一时不知如何是好。突然,一个穿白衬衣的身影在我身后出现,他不发一语,弯腰将我夹在腋下,蹚过洪水后把我扔在学校门口。前后也就几十秒钟的时间,我反应过来再看时,他已再次蹚过洪水,到了对面,接着把其他小孩送过马路。

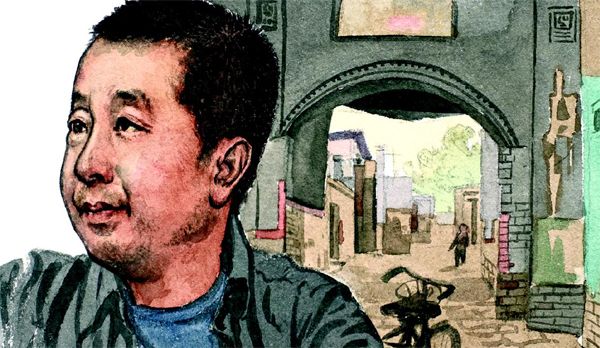

望着他高大的身影,我辨认出来,那是我们这片的大哥,小东。

那个年代“文革”刚刚结束,很多年轻人像小東一样,都是待业青年。他们有的插队回来,有的中学毕业,一时找不到工作,就混迹街头。大哥们都有特长奇才,也都有一颗文艺的心。他们蹲在马路边,拿一支口琴,无师自通,很快就会吹《流浪者》《啊,朋友再见》。小东曾经自己做过一台幻灯机,我参加过他幻灯故事的“首映”。

他们心灵手也狠,靠拳头解决问题是少不了的。往往没有什么理由,只是相互间的一个对视,便会产生一场蔓延半个县城的“战争”。战斗的时候,我们这些小孩子总是在后面运送砖头和石子,哪怕只有10岁,我们也会有自己的战队、自己的大哥。双方的摩擦并不是因为什么实质性的利害问题,往往只是因为超强的自尊心,飞扬的荷尔蒙就被轻易点燃。

那时候,我母亲在长途汽车站对面新开的国营商店工作。一日,商店里突然一阵大乱,小东遭到十几个人的围攻。小东挥舞着一条铁链,在商店中间以一当十,竟然不落下风。在呼啸的铁链声中,他的面孔让我难忘,用山西话来说,那是一张“精干”的脸——精力充沛、处事干练。更让我惊诧的是他的沉着,他没有一丝慌张,原来镇定是尊严的底线。他不逃遁,也不放下武器告饶,而是沉着地应对。即使满头是血,也要保持身姿的体面,直到对手散去,留下他一个人擦拭伤口。

每个男孩都是学着男人的样子长大的。从此之后,不管遇到什么样的危机,我都会想起他的样子。架可以输,事可以败,但人不能垮。

后来,小东有了工作,也开始谈恋爱。早上上学时,我常看到他骑着自行车,带着他的女朋友沿街而上。传说,他跟女朋友同居。在20世纪70年代末,这可是惊世骇俗的事情,我的注意力也从小东转移到自行车后座上他的女朋友身上。他们穿街而过的时候,她美丽的面庞同样没有任何慌张,好像在挑战所有人怀疑的目光。两个人的身影合成一个爱的宣言:不顾一切,以身相许。

后来,我也长大了,也有了自己的兄弟。再后来,渐渐没有了小东的消息。

20世纪90年代,大学的某个暑假,我回到汾阳,路过一个院子,发现院门口蹲着一个中年男人。他穿着白色的二股筋背心,低头呼噜呼噜地吃着一碗面条。从他身边走过时,我突然意识到什么,停下来凝视他,才发现那人正是小东。他已经从大哥变成大叔,头发稀疏、身体发胖。他那样专注地吃一碗面条,与世无争。我无法把他此刻吃面条时的专注和他过去战斗时的专注联系起来。

这一幕一直留在我的心里。我总在想,什么时候能拍一部电影,讲讲我们的江湖。不单写街头的热血,也要写时间对我们的雕塑。

几年前,我听到一个故事:在某座城市,两个年轻人发生争执,会找当地提供相关服务的公司,一个电话打过去,付了费,公司就会派很多兄弟过来撑场面。往往是争执双方拨打了同一家公司的电话,俩人叫来助阵的其实是同一家公司的“同事”。这就是一单生意,男人的血性已经转化成可以出售的服务。

我决定拍《江湖儿女》,从2001年讲到2018年元旦,故事的起点还是山西。“江湖”意味着激昂、热烈、讲义气的社会,也意味着复杂的人际关系;“儿女”意味着有情有义的男男女女。

写下“江湖儿女”四个字时,我好像潜到了自己的情感深处,眼前一直是小东和他女朋友骑着自行车的身影。他们以身相许,在红尘里如此笃定。

(来源:江湖从头说起 | 读者在线阅读(千百度摘自微信公众号“导筒directube”,李小光图))

(注:观海新闻教育频道《大有文章》栏目欢迎社会各界投稿,字数、题材不限,支持连载,经审核通过将予以刊发,投稿邮箱:yyipin@163.com)

责任编辑:杨海涛