春生,夏长,秋收,冬藏。有人说,在这四季农歌中,秋收是高潮部分,它是所有期待的指向,是最盛大的节日。

在丰收面前,人们总是开心得像过节的孩子。压弯腰的稻子、挂满枝的果子、活蹦乱跳的鱼虾……不仅农民笑得合不拢嘴,“吃货”们美得流口水,词人也留下了“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”的欢乐咏唱。

莫不如说,丰收就是过节。畲族的丰收节,藏族的望果节,彝族的火把节……我国自古以来就有祈丰收、庆丰收的传统。中国农民丰收节,更是让一个节气时令,变成了14亿中国人共同的节日。

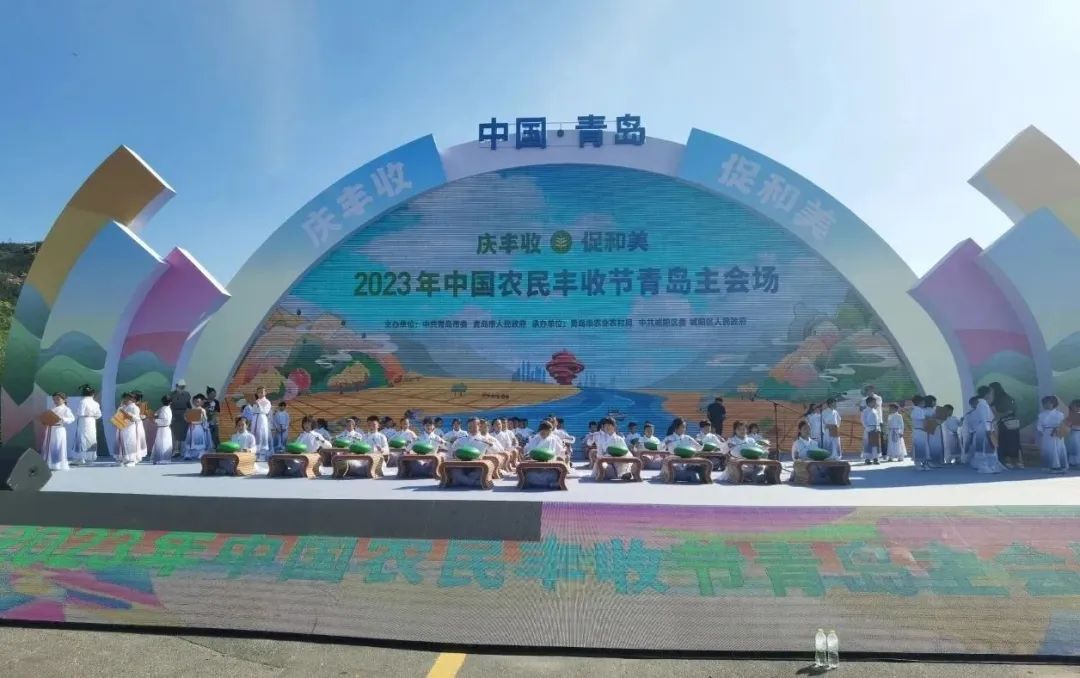

2023年中国农民丰收节青岛主会场

作为我国首个在国家层面专门为农民设立的节日,中国农民丰收节不仅是一次节庆,也是对农业、农村、农民的深切关注,更是对劳动精神的深情礼赞。

今日秋分,也是第六个“中国农民丰收节”,今年的主题是“庆丰收 促和美”。青岛主场活动在城阳区举办,展现宜居宜业和美乡村建设图景,展示全面推进乡村振兴的美好前景。

氛围拉满,仪式感十足,丰收节,我们在庆祝什么?

一

“禾下乘凉”梦成真“

我做了一个梦,梦见我那个水稻长得比高粱还高,穗子比扫帚还长。太阳晒起来,我跟我的同事就坐在那个稻穗下乘凉……”

这是杂交水稻之父袁隆平的“禾下乘凉梦”。让粮食高产、让百姓饱足,是袁老朴素的梦想。民以食为天,对丰收的渴望,沉淀在中国人的基因里。你瞧,“丰”的繁体字写作“豐”,字形就像豆(一种古代食器)中盛满了食物。

要说丰收节的第一大收获是什么,那必须是五谷满囤、瓜果满园、鱼虾满舱……“满满”的获得感,是丰收节最浓的底色、最厚的底气。

收割机在田间收割水稻 图源:新华社

看,多彩调色盘。齐鲁大地,收完的玉米“躺平”晒太阳,金灿灿一大片。江南水乡,水稻由青转黄,阡陌纵横的稻田美如画卷。戈壁晒场,火红的辣椒犹如一排排喜庆的小灯笼……

听,欢乐交响曲。在莱西的花生地里,伴随收获机的轰鸣,还有一串串荚果破土而出的声音。在即墨的盐碱稻田里,收割机出粮口对准运粮车,稻粒“哗哗”倾泻而下,如同瀑布……

尝,“馋哭人”的大餐。在城阳宫家村和平度大泽山,水灵灵的葡萄挂满枝头,游客络绎不绝,赴一场与秋天的“甜蜜之约”。在崂山的渔港码头,蟹子肥硕,鱼虾欢腾,把人“鲜掉牙”……

禾下乘凉,不再是梦。满满收获,托起百姓的丰足。

二

“靠天吃饭”成记忆

“要加强农业与科技融合,加强农业科技创新,科研人员要把论文写在大地上,让农民用最好的技术种出最好的粮食。”

丰收,离不开农民的辛勤耕耘,也离不开科技的赋能助力。如今的农业早已不是“面朝黄土背朝天”。它不再是“土土的”,而是“酷酷的”;不再是传统意义上的“体力活”,而是充满智慧。“靠天吃饭”,逐渐变成“靠科技吃饭”。据统计,从2017年到2022年,我国农业科技进步贡献率由52.5%提升到了62.4%。

要说丰收节第二大收获是什么,那一定是兴农强农科技的层出不穷、不断迭代。

比如,“最强大脑”助阵。前几天,纪录片《院士下田记》在央视播出,揭秘“赤脚院士”们接地气的工作。在青岛,也有涉农院士设立工作站,解码农业“芯片”,探索生态循环农业新模式。

比如,“数字大脑”帮忙。智能温室里,传感器与控制器密切配合,实时了解植株是否渴了、热了、饿了、病了,对“症”调控、精准施策。

除此以外,无人机变身“新农具”,直播变成“新农活”,大学生喜变“新农人”……这样的景象在农村越来越常见。论文写在大地上,田野处处是希望。

三

“中国饭碗”端得稳“

农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱,手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。

”悠悠万事,吃饭为大。还记得去年11月,巴西总统卢拉在谈到该国正与饥饿作斗争时,当场落泪。这一幕,令很多网友大受震撼:一个国家何以陷入饥荒?

今天的年轻人几乎都没有挨饿的经历。这串数字最能说明问题:1949年,我国粮食产量仅为2263.6亿斤;1978年改革开放之初,超过6000亿斤;1996年,首次突破1万亿斤大关;2012年,迈上1.2万亿斤新台阶;2015年以来,连续8年稳定在1.3万亿斤以上。2022年,我国创下1.37万亿斤历史新高,稳居世界第一;人均粮食占有量达486.1公斤,高于国际公认的“人均400公斤粮食安全线”。

即墨蓝村早稻丰收 邢志峰 摄

对于一个拥有14亿多人口的大国来说,这串数字弥足珍贵。

丰收,不仅意味着物质的充裕,更意味着无可替代的安全感。今天,我国已不再“以粮为纲”,而是树立大食物观,多途径开发食物来源。辽阔的海洋成为蓝色粮仓和丰茂的牧场,肉蛋奶、果菜鱼、菌菇笋等,样样都是美食。

“中国饭碗”端得稳稳的,这让我们底气更足、心气更高,也让产业更强、生态更优。

四

“口袋”“脑袋”都富了

“黄柑绿橘深红柿,树树无风缒脱枝。”这片“丰”景,诉说着“绿水青山就是金山银山”,也描绘着“宜居宜业和美乡村”。

贵州省从江县加榜乡水稻进入成熟收割期,风景宛如油画 图源:央视网

丰收不仅是物质的充裕,也是精神的富足。乡村的美,形神兼备。农民的富,既富了“口袋”,也富了“脑袋”。看山东,“乡村振兴齐鲁样板——村村有好戏”如火如荼。看青岛,农民文化节、农民书画展、农民歌手大赛、农民体育节等处处开花。农民成为节庆活动的主角,站上了舞台C位。

丰收节不仅是农民的节庆,也是城乡的融合。电商平台、商超物流企业、行业协会等积极参与,直达田间地头。金秋采摘、郊游、登山等也风生水起。近年来,不少村庄成为近悦远来的休闲胜地,乡村露营地、民宿等新业态纷纷出现,乡村咖啡馆越开越多。在城乡融合中,惠农惠民的成色更足,市民也分享到更多丰收的喜悦。

丰收文化不是节日才有,而是应融入日常生活。截至2022年,我国城镇化率达65.2%,农耕时代渐渐远去,这是不可逆的,但农耕文化需要传下去。丰收节是传承农耕文化的最好契机,唤起我们对农作物尤其是粮食的感情。不妨带孩子近距离体验一下,这也是最好的劳动课。由此,可以加深对土地的敬畏、对粮食的珍视。

田地是根。千百年来,我们耕耘生活,奋斗不息。丰收节,是大地上的一支奋斗之歌,萦绕天地,也唱响未来。(作者 学义 沐源 青小阳)

责任编辑:王亚楠