时间:2024年8月21日 星期三

地点:日喀则市桑珠孜区(海拔3860米)

天气:8℃/22℃ 晴

珠穆朗玛雄伟壮丽,见证着桑珠孜与青岛万里之遥一线牵的山海深情;雅鲁藏布奔流不息,书写着青岛与桑珠孜两地共同团结奋斗、共同繁荣发展的壮丽篇章。

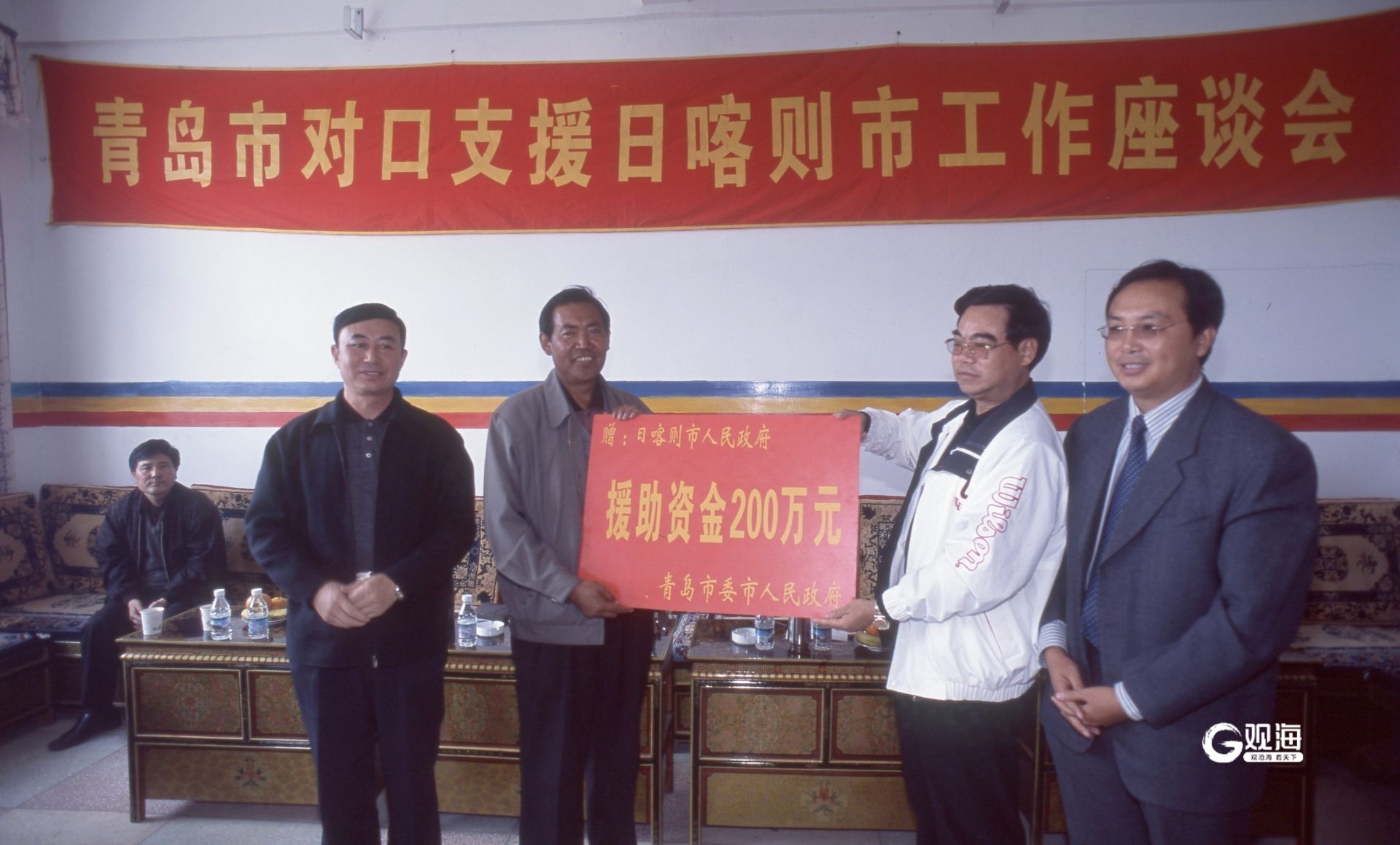

30年前,1994年7月20日至23日,中央第三次西藏工作座谈会作出了全国对口支援西藏的重大决策,按照“分片负责、对口支援、定期轮换”的原则,拉开了对口支援西藏的帷幕。按照中央和山东省委统一部署,青岛市对口支援西藏日喀则地区日喀则市(2014年6月撤市设区改名为日喀则市桑珠孜区,以下统称桑珠孜区)。

青岛市第一批援藏干部组援建水泥制品厂试生产。

1995年5月,在那个格桑花开放的季节,青岛市第一批援藏干部抵达桑珠孜,制作了第一张城市规划蓝图,开始了对这座高原历史名城的现代化构想。

1998年5月,第二批援藏干部带来青岛设计院专家,帮助实施整座城市的排水系统总体规划,拓宽改造“青岛路”和18条小巷小街。

从此,一批批青岛援藏干部人才展开理想的翅膀,飞向这片神奇广袤的土地,追寻着格桑花的方向……

在桑珠孜当地各族干部群众的共同努力下,在历任青岛援藏干部的辛勤付出下,桑珠孜有了第一盏路灯、第一条柏油马路、第一座百货商场、第一所现代化幼儿园、第一座工业园区……

桑珠孜有了青岛路、琴岛路、青岛公园、青岛小学……

青岛市第二批援藏干部组在日喀则。

30年来,青岛历届市委、市政府坚决贯彻落实党中央决策部署,高度重视与桑珠孜区之间的对口支援工作,成立对口支援工作领导小组,将援藏工作纳入青岛市经济社会发展总体规划,建立对口支援领导体制和工作机制,组织编制实施对口支援长远规划和年度计划,举全市之力、集全市之智,形成上下贯通、齐抓共管、分级负责的工作格局,有力推动了桑珠孜区各项事业发展。

30年来,青岛市建立财政帮扶资金稳定增长机制,全力做好援藏工作资金保障,从第一批援藏投入1300多万元到第十批援藏投入近3亿元,资金支持力度逐年增加。至2024年,青岛援藏工作累计投入财政资金超过15亿元、实施项目1200余个,尽最大努力为桑珠孜区发展提供资金保障。青岛历批援藏组坚持把产业协作、项目建设作为关键抓手,同时高度重视教育、医疗等民生福祉,坚持输血与造血并重,并把援藏领域拓展到了文化、生态、科技、市场、体制机制等领域。一笔笔援藏资金、一个个重大项目、一项项民生工程,犹如金秋硕果,挂遍了雪域高原。

30年来,青岛市先后选派10批68名党政干部、20多批100余名技术干部及人才干部支援桑珠孜区。一批批援藏干部“一茬接着一茬干”“一张蓝图绘到底”,在艰苦的工作和生活条件下,以对援藏事业高度负责的态度,忠实践行党的群众路线,始终秉承老西藏精神,与桑珠孜区各族干部群众一起,扎根高原、耕耘高原、奉献高原,以稳定桑珠孜、发展桑珠孜、建设桑珠孜、造福桑珠孜为己任,让桑珠孜这颗 “明珠”在雪域高原熠熠生辉。

30年来,一批批青岛援藏干部人才从黄海之滨而来,克服生理和心理的双重挑战,在雪域高原默默奉献着青春、汗水、热血,与高原各族儿女一起努力奋斗,让桑珠孜模样日新月异,让桑珠孜人民的生活蒸蒸日上。他们,以顽强的作风、真诚的奉献、良好的业绩,赢得了西藏各族人民的赞扬;他们,留下的不仅仅是一个个项目,更是一段段令人梦牵魂绕的情谊;他们,带走的是两鬓霜白,更是令人难以割舍的一生牵挂。在西藏各族群众心中,在这片高天厚土之上,青岛援藏干部人才竖起了一座座不朽的时代丰碑。在援藏干部人才眼中,雪域高原是他们的第二故乡;在西藏各族人民心中,援藏干部是他们最亲的家人。

2001年至2004年,青岛市第三批援藏干部在日喀则。

回顾对口支援西藏的30年,是中央对西藏经济社会发展支持力度越来越大的30年,也是桑珠孜区经济社会发展最好的时期,社会政治局势最稳定的时期,城乡面貌变化最快的时期,群众生活改善最显著的时期。回顾青岛市援藏工作30年的历程,大致分为三个主要阶段。

打基础阶段(1995年-2001年) 中央第三次西藏工作座谈会提出:“从人才、资金、技术、物资等多方面做好支援工作,要特别重视教育、科技、文化、卫生等各项事业的发展,促进社会的全面进步。”青岛援藏工作认真贯彻中央要求,积极组织人才、资金、技术、物资支援,着力解决桑珠孜区基础设施落后、产业基础薄弱、社会事业发展滞后等制约长期发展的问题,为老百姓办成了一批实事好事。这一阶段,青岛援藏着重于基础设施建设、基础产业发展、基本民生改善、基层组织稳定等,青岛市、区两级财政共投入援藏资金5110万元,实施支援项目101个,对桑珠孜区经济社会发展起到重要的带动作用。

青岛市第四批援藏干部组在日喀则。

1995年至1997年,青岛市将解困救急、兴办公益事业、培育经济增长点作为援藏工作重点,集中援藏资金兴办了一批当地急需的项目。为解决用电难问题,投入810万元,参与塘河电厂改造工程,解决了桑珠孜区电力长期短缺问题;为解决吃水难问题,选派专业技术人员援建自来水厂,这也是日喀则地区第一个自来水厂,至今仍在保障18万桑珠孜区群众吃水;为解决孩子上学没有桌凳的问题,投入50万元实施“屁股离地”工程,解决6680名学生上课没有桌椅等问题。1998年至2001年,青岛市将发展经济和脱贫致富作为援藏工作重点,进一步加大财政支援力度,重点实施“菜篮子”示范基地建设及种猪场、养牛、养鸭、藏鸡基地等项目;通过委托经营、建立分厂等形式建起了水泥预制品等加工项目;捐赠拖拉机和农用汽车,进一步提高农业生产效率;引进医疗设备尤其是无痛分娩设备和技术,全区孕产妇和新生儿死亡率大幅度下降;组织实施了青岛路扩建等一批基础设施建设项目,进一步改善了市容环境和城市形象。

上台阶阶段(2001年-2012年) 2001年和2010年,中央第四次、第五次西藏工作座谈会召开,继续贯彻援藏政策,加大对西藏的建设资金投入和优惠政策的力度,进一步完善干部援藏和经济援藏、人才援藏、技术援藏相结合的工作格局。这一阶段,青岛援藏认真贯彻中央要求,市、区两级财政共投入援藏资金近3亿元,加快援藏工作由输血型向造血型、由援助资金拉动向招商引资拉动、由侧重援助基础设施、商贸工程和公益事业转向全面推进一二三产业和公益事业发展“三个转变”,有力地支援了桑珠孜区城市基础建设和教育卫生等社会事业发展,桑珠孜城市框架、民生、产业发展、生态质量均有了稳步提升。

青岛市第五批援藏干部组在日喀则。

针对老城区空间狭小、发展空间有限的局面,为保护北部老城、带动南部开发,扩大城市规模,青岛援藏谋划桑珠孜区行政中心南迁,投入8000余万元(其中援藏资金3000万元)建设桑珠孜区行政中心,逐步加大城市基础建设和旧城改造力度,进一步优化城市空间布局,拉开了桑珠孜区现代城市发展的大框架,城市功能得到较大完善和提升;以种植业调整为切人点,优化农牧业结构,组织实施“菜篮子”示范基地和畜牧养殖基地建设,稳步推进“一村一品”“一乡一业”发展,引进高产奶牛、藏野猪繁殖、黄牛繁育绵羊育肥等一批农牧科技示范项目;投资建设“科技农业精品示范园”和“青岛林”,全市植树造林达到11.46万亩,以园区开发和市场建设为重点,发展壮大二三产业;投入1400万元援建轮胎翻新厂和塑料编织袋厂两个重大项目,并以此为依托规划成立经济技术开发区,达到了“一箭双雕”的效果。

新跨越阶段(2012年至今) 党的十八大以来,习近平总书记高度重视西藏工作,亲自谋划、亲自部署召开中央第六次、第七次西藏工作座谈会,提出了“治国必治边、治边先稳藏”的战略思想,将“稳定、发展、生态、强边”确立为西藏工作的“四件大事”,确立了“十个必须”的新时代党的治藏方略。在新时代党的治藏方略的指引下,在全国人民大力支援下,西藏解决了许多长期想解决而没有解决的难题,办成了许多过去想办而没有办成的大事,步入发展最好、变化最大、群众得实惠最多的历史时期,“组团式”援藏、智力援藏等一批新的援藏模式不断涌现。

青岛市第六批援藏干部在日喀则调研。

这一时期,青岛援藏工作认真贯彻中央部署要求,聚焦“四件大事”,聚力“四个创建”,立足建设西藏区域副中心城市和面向南亚开放的中心城市“两个中心城市”任务,以把桑珠孜建设成为政治、经济、文化、旅游区域性中心和高原特色名城为目标,紧紧围绕产业援藏、民生援藏、生态援藏、智力援藏、三交活动和作风建设“六大工程”,努力实现产业提升、民生提质、生态提档、三交提效、能力提高,推动青岛对口支援桑珠孜区向更深层次延伸,桑珠孜区城市建设、经济发展、民生事业取得突破性进展。从2011年起,根据山东省委、省政府要求,青岛市援藏资金按上一年地方财政收入1.3‰的比例拨付使用。这一时期,青岛市财政共投入援藏资金约11亿元,有力地支持了援藏项目建设,带动当地经济和社会事业全面发展。

2015年“4.25”地震后,青岛市第七批援藏干部组向灾区捐款。

在产业援藏方面,坚持把助力产业发展作为提升当地发展内生动力的“龙头”,逐步变“输血”为“造血”,大力实施“造血”工程,以产业兴旺促高水平发展,不断增强发展动能,接续打造桑珠孜区江当现代生态产业示范园,完善园区核心区配套基础设施,并引进中国电建光伏储能、山东水发光伏储能、西藏冈底斯青稞农产品深加工等项目,建设青稞产业链和“光伏+生态”清洁能源产业链。经过努力,江当现代生态产业示范园被列为日喀则市八大产业园区之一。

在民生援藏方面,厚植民生福祉,推动桑珠孜区教育惠民、卫生服务能力大幅提升,完成江当乡中心小学、齐鲁幼儿园、学前教育3个百分百、桑珠孜区青岛小学等项目建设,实现初中毛入学率119.5%、小学入学率100%、学前教育三年毛入园率为101.07%,义务教育阶段巩固率100%,顺利通过县域学前教育普及普惠国家评估实地核查。组织开展乡(街道)卫生院、村级卫生室建设及提升改造,推进桑珠孜区中心医院改扩建,截至2023年底,“城乡居民基本医疗保险”覆盖率达到98%以上,孕产妇死亡率为0、婴儿死亡率降至9.19%,各项常规疫苗接种率均达到90%以上,县域就诊率持续保持在90%以上,待青岛援藏历史上投资最大的援建项目——总投资9453万元的桑珠孜区中心医院改扩建项目完成,可实现区中心医院占地面积、建筑面积、床位数三项翻番。

青岛市第八批援藏干部组合影。

在生态援藏方面,筑牢生态安全保障,助力桑珠孜区依托雅江、年楚河以及江萨国家湿地和冲洛城市湿地资源优势,全力推进“两山实践创新基地”和生态文明示范县创建工作,加强生态保护修复,打造高原和美乡村;完成植树造林和苗圃近2万亩,栽植树木苗木数十万余株,最大程度减少沙尘天气、提高氧气含量、增加空气湿度;推进鲁藏生态家园、幸福家园建设,开展村庄人居环境整治,投入2000余万元推动年木乡垃圾中转站、嘎藏村基础设施提升项目、拉贵村乡村振兴示范点项目等如期竣工交付,实施配套管网、乡镇垃圾中转站及20余个行政村的垃圾清运设施购置等,农牧民群众生活环境得到极大改善;围绕清洁能源产业发展需求,在桑珠孜区开展“光伏+生态”全新布局,引入多个光伏储能清洁能源项目,形成生态保护修复、清洁能源发展、节能减排、民生改善的高效融合,铺展生态援藏时代新画卷,桑珠孜区获评西藏唯一的国家高比例新能源示范创建城市。

在智力援藏方面,推进干部人才“实职化”使用、“组团化”帮扶、“柔性化”引进和受援地干部人才“精准化”培训的“四化”机制,采取针对性的开展订单式培训,举办各类培训班400余期,培训2万人次,组织2000多名党政干部和专业技术人员到青岛挂职锻炼或培训交流,组织未就业大学生专项培训12期,培训500余人次。党的十八大以来,两地采取“走出去”与“请进来”相结合的方式,各类交流累计达到9余万人次。

青岛市第九批援藏干部人才组合影(2022年)。

在“三交”援藏方面,坚持在开展交往交流交融上用真情,组织创作了《日喀则我为你牵挂》等一批脍炙人口的民族团结进步歌曲;打造村居文化大院、新时代文明实践站、文明社区、民族团结示范社区等12个,组织“藏汉一家亲”“青少年手拉手”“高原梦、山海情”“西藏文化青岛行”“青岛文化西藏行”等结对联谊活动68次;推动两地县区、乡镇、村居结成帮扶对子26个,13所学校与桑珠孜区7所中小学结成帮扶对子,两地部门单位结对11个,让“石榴籽”紧紧地抱在了一起。

特别是脱贫攻坚以来,累计识别消除建档立卡贫困群众2593户13308人,实现精准脱贫,助推桑珠孜区打赢脱贫攻坚战,并推动巩固拓展脱贫攻坚成果同全面乡村振兴有效衔接,青岛援藏组荣获西藏自治区脱贫攻坚先进集体荣誉称号。

如今,桑珠孜区地区生产总值从1994年的0.76亿元增长到2023年的151.58亿元,位居全日喀则市第一名,30年增长198倍,年均增速10.56%;农村居民人均可支配收入从826.97元增长到23215元,高出全市5145元,30年增长27倍,年均增速10.86%。至2024年,桑珠孜区城市面积由1994年的12平方千米扩大到70平方千米,城市城镇化率从1994年的18.5%增至59.34%。

青岛市第十批援藏干部人才组合影。

30年很短,在历史长河中只是短暂一瞬;30年又很长,足以让援藏干部们在雪域高原留下串串闪光的足迹。30年转瞬即逝,桑珠孜区发生了翻天覆地的变化,这得益于当地各族干部群众的艰苦奋斗、顽强拼搏,也离不开青岛援藏的全力支持。在中国博大辽阔的版图上,青岛与桑珠孜区相距千山万水,但30年对口援藏,让这两座城市结下了深厚的情缘。1200余个各类援建项目,为桑珠孜区乡村特色产业、园区建设、脱贫攻坚、招商引资、文化旅游、社会事业、人才智力等方面发展注入了强大动力。世界屋脊的青稞之乡处处都留下了黄海之滨青春之岛的痕迹,两地终因对口支援而结亲,因长久相往而情深,因携手共进而繁荣。青岛与桑珠孜,已经互相融入到了对方的血脉之中。

我们相信,随着援藏工作的持续深入,在这片阳光普照、群山环绕的“心想事成”之地,青岛援藏扎根高原,团结奋斗,必将用心用情用力书写出青岛援藏工作的新篇章。(青岛日报社观海新闻记者/青岛援藏干部 王建亮)

责任编辑:周晓