那一夜,他去承天寺,敲开张怀民的房门,叹“但少闲人如吾两人者耳”。今天,我们希望自己就是“张怀民”,能与他“步于中庭”。

他是苏轼,是北宋著名诗人、文学家、书法家、画家……有人形容他像“六边形战士”,是“治水能手”“旅游达人”“美食博主”……在很多领域都颇有建树,也有人将他当作“异代知己”,向他请教生活哲学。

余光中曾说,“我如果要去旅行……跟苏东坡一起就很好,他可以做很好的朋友,因为他真的是一个很有趣的人”。

苏轼像 中国国家博物馆藏 图源:央视新闻

今天(8月24日),是我们这位朋友逝世923年的日子。九百多年来,缅怀他、追随他的人越来越多,已经远远超越了年代与国度,成为一个世界级文化现象。直至今天,仍有不少年轻人称自己“不愿离开‘苏轼圈’”。为什么大家都愿意和苏轼做朋友?

一、最佳“饭搭子”

当今年轻人流行“搭子社交”,拥有一个爱吃、会吃、能吃且稳定的“饭搭子”,被认为是件幸福的事。

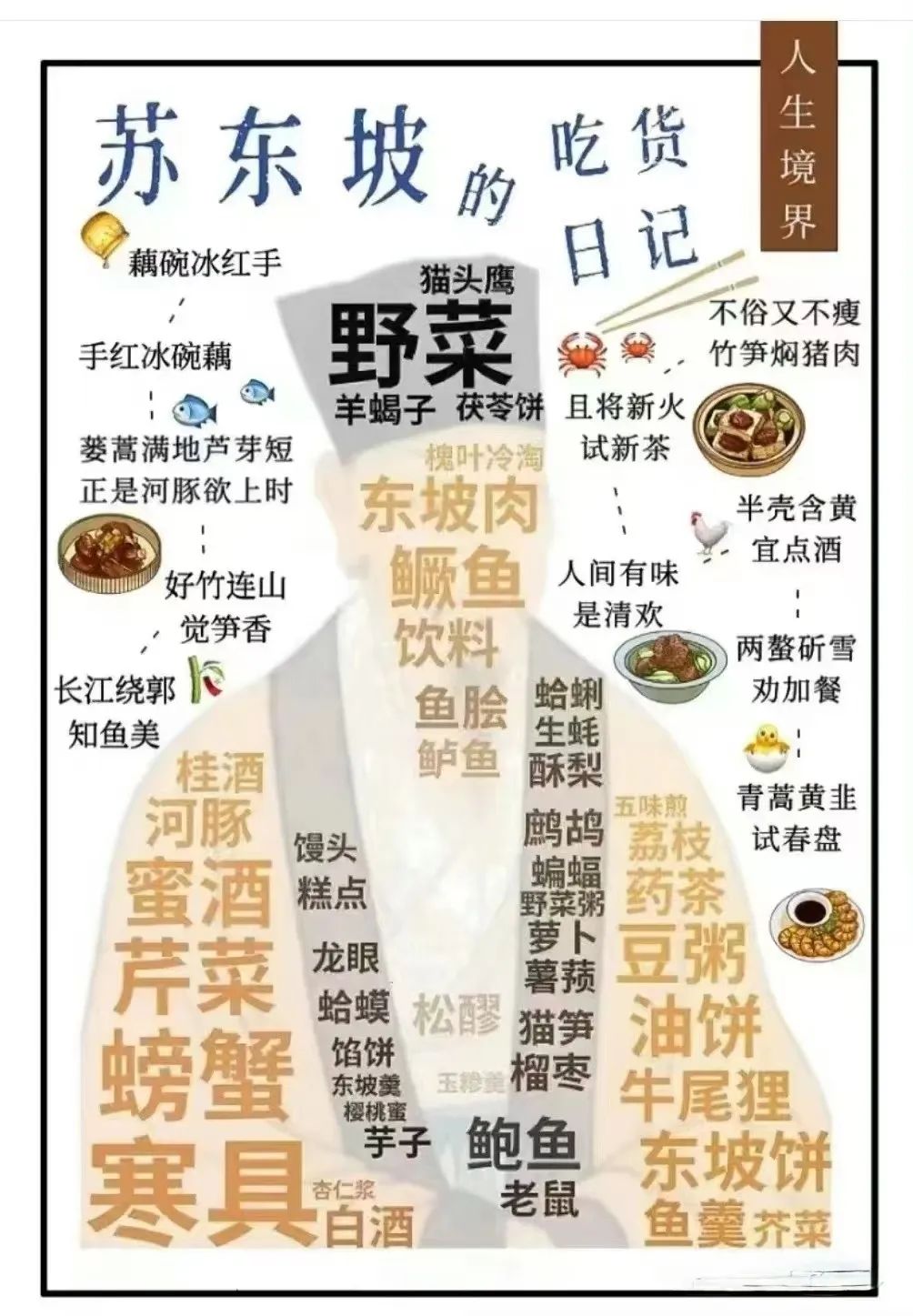

而苏轼,一个“自笑平生为口忙”的人,完美符合了年轻人心中“优秀饭搭子”的标准。跟着他,走到哪儿就能吃到哪儿,一边大快朵颐,一边还能学习美食来历、制作方法。

苏轼的东坡菜系图 图源:小红书@吃吃小点心

因“乌台诗案”被贬黄州期间,苏轼的日子过得十分清苦。他发现当时黄州的猪肉“价贱如泥土”,富贵人家不肯吃,贫穷人家不知道怎么做,于是潜心研究,把猪肉做得别有一番风味,引得当地百姓争相效仿,还将做法写进文章《猪肉颂》:“净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。”

被贬惠州期间,他买不起羊肉,便买没人要的羊脊骨,熬汤或烧烤,倒也吃得津津有味。他在给弟弟苏辙的信中说,“终日抉剔,得铢两于肯綮之间,意甚喜之,如食蟹螯。率数日辄一食,甚觉有补”。

被贬海南儋州,他发现当地的一大美味——生蚝,便给孩子写信:“海蛮献蚝。剖之,得数升。肉与浆入与酒并煮,食之甚美,未始有也。”

回到常州,别人用河豚招待他,他来了一句:真是好吃得让人想死——“东坡忽投箸大声叹曰:‘也值得一死!’”

东坡肉

东坡肉、东坡肘子、东坡鱼、东坡春鸠脍……他的创意菜谱流传至今,为人津津乐道。不仅能吃会做,还精准切中了当下年轻人中式养生的爱好——“地黄芪门煎,酌饮蛤蜊酒;常饮茯苓面,常餐杞菊肴”,便是苏轼的固脾食谱。

试问,有这样的“饭搭子”,生活该多么有滋有味?

二、“苏坡爱豆”提供满级情绪价值

“能提供情绪价值”是当代年轻人选择朋友的一个重要标准:要为自己不限时“营业”,能互怼也能力挺,分享得了快乐,也分担得了悲伤,“促膝把酒,倾通宵都不够”。苏轼正是这样一位朋友。

是“最佳损友”,也是“捧场王”。

苏轼怼人一绝。他的朋友陈季常是出了名的“惧内”,苏轼就写诗打趣陈季常:“忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然”。黄庭坚也没能幸免,两人互评书法,苏轼说黄庭坚的字像“树梢挂蛇”,黄庭坚说苏轼的字像“石压蛤蟆”。当然,苏轼也不吝啬自己的赞美,夸黄庭坚“如精金美玉”,夸董传“粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华”。

朱之蕃《临李公麟画苏轼像轴》(局部)

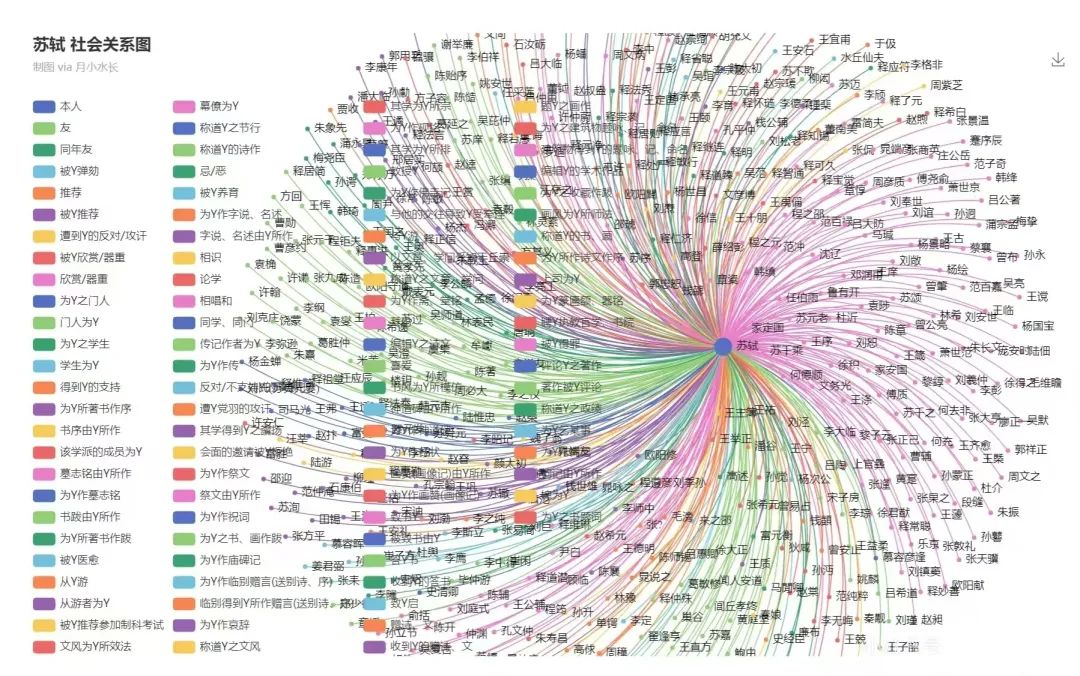

是“北宋第一社牛”,跟谁都能聊。

有网友绘制了“苏轼社会关系图”,惊叹其不愧为北宋最“e”的人。在欧阳修的“好评转发”下,苏轼成了“京城顶流”。哪怕是苏轼的“官场死对头”王安石,也在“乌台诗案”中为他求情,晚年还邀请他做自己的邻居。他在黄州和岭南时,每日晨起便有访客到来,堪称北宋时期的“苏坡爱豆”。

苏轼社会关系图 图源:小红书@月小水长

他自己也喜欢访友,而最为人们乐道的当属《记承天寺夜游》中“怀民亦未寝”。网上有一种动人解读:“元丰六年,苏轼已被贬黄州许久,张怀民却是刚被贬至此。怀民所感苏轼都懂,或许那个晚上真正睡不着的人,不是苏轼,而是怀民。”

他交友,“上可以陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞儿”,实在没什么可聊了,还会跟人家讲起鬼故事。明人董斯张戏言:“大苏死去忙不彻,三教九流都扯拽。”

三、怀抱“致君尧舜”的理想

苏轼是一位有志青年、有为青年,自幼即“奋厉有当世志”“致君尧舜,此事何难”。在密州治蝗灾,写下“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”的豪迈诗句,表达自己对保家卫国、建功立业的渴望。

“乌台诗案”,苏轼遭遇挫折。他被一贬再贬,失去政治实权,却始终没有放弃理想,仍想办法积极参与政事,竭尽所能为百姓办实事。

在黄州,他筹建慈善团体“救儿会”,遏制当地溺婴之风。在杭州任知州时,他变身“水利工程师”,疏浚西湖,筑起长堤,在湖中建了三座石塔,便有了今天“西湖十景”中的“苏堤春晓”和“三潭印月”。在惠州,他受邀帮助广州建起了中国最早的“自来水式”引水工程。即便是到了“天涯海角”的儋州,他也不忘教当地居民挖井,并且凭一己之力推动海南教育事业的发展,教出了海南历史上第一位举人、第一位进士。

西湖十景之一:三潭印月 图源:中国国家地理

苏轼多次写道,“敢不益励初心,力图后效”“敢不激昂晚节,砥砺初心”“敢不淬励初心,激昂晚岁”。对国家、对社会、对百姓,苏轼始终坚守一颗赤诚之心。

坎坷一生,归来“仍似从前那个少年”。苏轼用自身经历告诉年轻人:当如何立志、当立何志、当怎样面对理想与现实的落差。

四、指引我们走出“人生的黄州”

孔子说,“三十而立,四十而不惑”。现实中,“二十多岁正是最迷茫的年纪,三十岁焦虑更甚,四十还有‘惑’”。但很幸运,当面对 “人生的黄州”时,我们有苏轼这位“导师”。

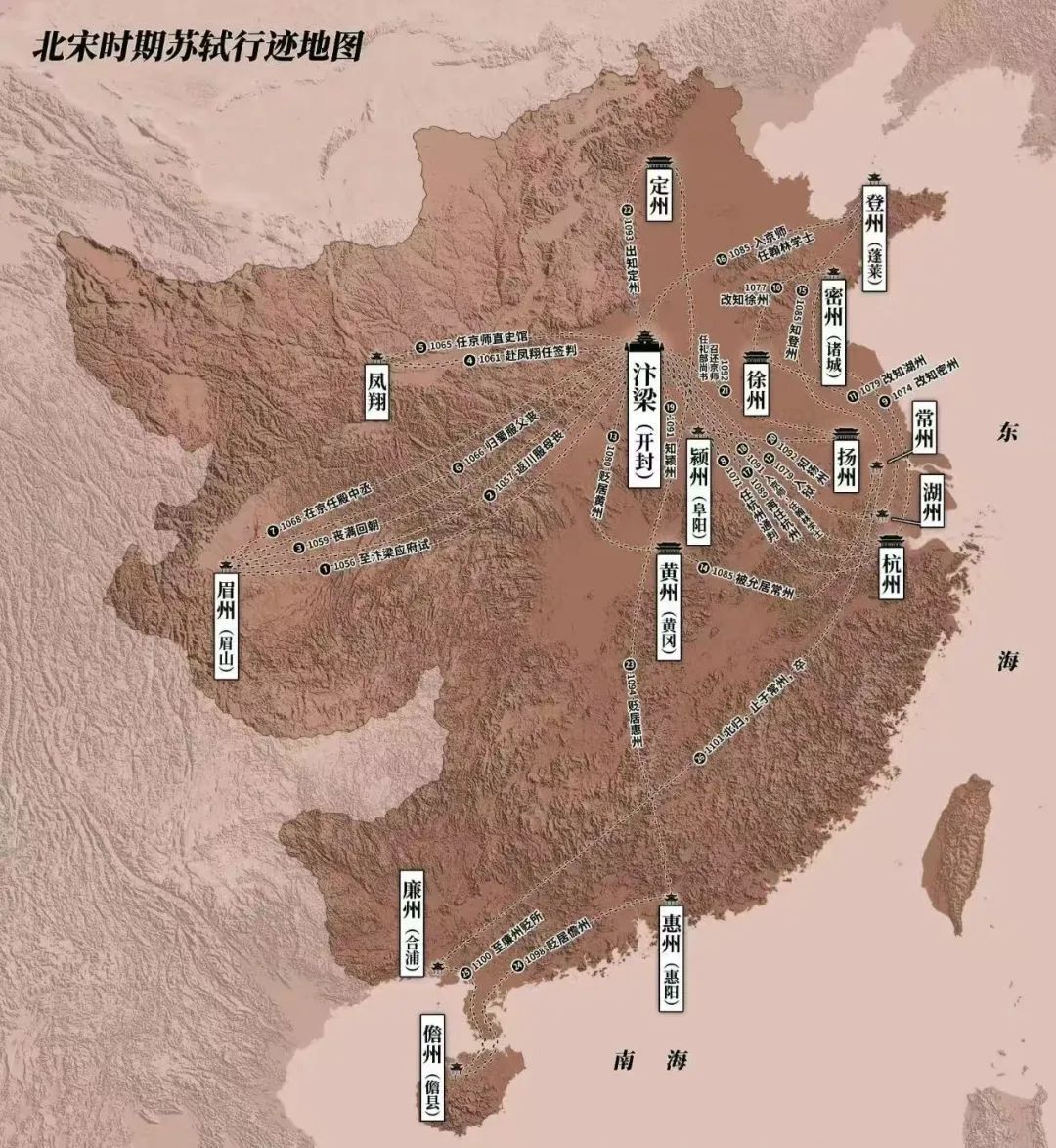

43岁的苏轼被贬为黄州团练副使,这是他政治生涯第一次被贬,然而,正是这一际遇让他迎来艺术生命的又一“高光”。

苏轼人生轨迹图 图源:央视新闻

在黄州,他住所简陋、俸禄全无,生活极其拮据。而对他这样一个喜好结交朋友的人来说,孤独才是最难捱的。黄州地处偏僻、信息闭塞,又因“乌台诗案”牵连甚广,致使他与很多旧友断了联系。苦闷之中,苏轼写下“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”等诗句。起初,他身在黄州,却没有“走进黄州”。

一年多后,他偶得了东门外小山坡上的一块荒地,过上了“晨兴理荒秽,带月荷锄归”的生活。昔日名满天下的文士,和黄州农民打成一片,成为“接地气”的地道农夫——东坡居士。这时,苏东坡真正“走进了黄州”,也从仕途的失意和迷茫中走了出来,和苦难握手言和。“此心安处是吾乡”,他将自己的内心安定下来,摆脱名利诱惑,感受来自黄州生活的温馨与乐趣,让自己处于超脱的状态。

将苦难咀嚼、消化,让个人的悲喜融入历史、山川、宇宙之中,苏轼走出了“人生的黄州”,铸就了今日我们心中的苏东坡。

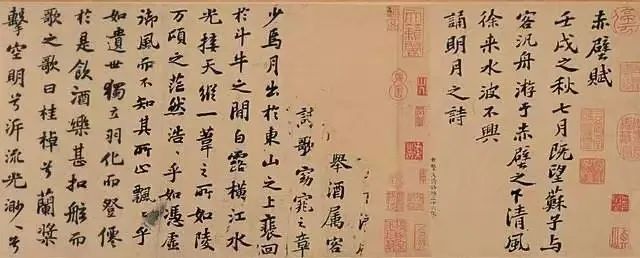

苏轼《前赤壁赋》 台北故宫博物院藏 图源:新华社

酒醉夜醒时分,他会感叹,“小舟从此逝,江海寄余生”;大雨滂沱中,他高歌,“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”;站在三国赤壁古战场,他吊古伤今,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,叹生命之渺小,“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”;他写出了《寒食诗帖》,被后人誉为“天下第三行书”。

年少成名,中年落魄,面对人生的波折,他选择怀抱豁达的心境,从失意中走出,在苦难中谈笑,在逆境中云淡风轻。“走出黄州”的苏东坡,在饱经沧桑后褪去了青涩,用他的诗词引领我们走出自己的“黄州”。

五、教会我们离别的“打开方式”

苏轼的一生都在路上,总会想起他的那些旧友和远方的亲人。

他怀念亡妻,写下“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”;“乌台诗案”中,他以为自己必死无疑,对弟弟写下“与君世世为兄弟,更结来生未了因”;60岁的他夜里做梦,也会想起幼时父亲教导自己的情形,“夜梦嬉游童子如,父师检责惊走书”。

对朋友,苏轼三次作诗送别张中,不忍分离之情溢于言表;大雪天送别友人,叹“雪意留君君不住,从此去,少清欢”;为缓和离别伤感,还会故作轻松,“故将别语恼佳人,欲看梨花枝上雨”。

河南省平顶山市郏县三苏园景区

苏轼的一生总是在告别,而很多告别往往意味着永别。他高歌,“但愿人长久,千里共婵娟”,但他也知道,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,人生本就是一个不断告别的过程。

亲友在时,珍惜相处的点点滴滴;送别时,不吝惜表达自己的不舍;亲友去后,不忘过往、常忆美好。“人生如逆旅,我亦是行人”,苏轼一生四处奔走,也将离别看得超脱旷达,这便是他教给我们的“离别之道”。

923年前,苏轼向我们告别,我们却从未让他“走远”。我们用书籍、纪录片、文化综艺等方式一次次“走近”他,走他走过的路,看他看过的风景,吃他吃过的美食……

我们让苏轼住在心里的东坡之处,乐得称自己为当代“张怀民”。

作者:周亚娆

欢迎扫码关注“青岛宣传”微信公众号。

责任编辑:吕靖雯