2019年11月1日,习近平总书记向甲骨文发现和研究120周年致贺信。为深入贯彻落实贺信精神,大力推进中华优秀传统文化传承发展,近日,中央宣传部、教育部、国家语委、文化和旅游部、科技部、国家文物局、中国社会科学院、河南省人民政府联合发布“古文字与中华文明传承发展工程”总体规划,启动实施该工程。

“古文字与中华文明传承发展工程”以传承弘扬中华优秀传统文化为宗旨,全面系统开展甲骨文、金文、简帛文字等古文字研究,深入发掘蕴含其中的历史思想和文化价值,揭示古文字在中华文明乃至人类文明发展史上的重要作用,创新转化成果,服务时代需求。力争经过5-10年努力,立足于出成果、出人才、可持续,建成若干高水平研究平台,形成老中青结合、具有一流学术水平和担当精神的研究队伍,产出一批具有深远影响的成果,提升中华文化价值引领力。

“古文字与中华文明传承发展工程”在教育部、国家语委甲骨文等古文字研究与应用专项工作基础上设立,由工程专家委员会提供学术咨询和专业指导,中央宣传部、教育部、国家语委等八部门将统筹协调工程实施,创新管理机制,加大协同力度,组织有关高等院校、研究机构和文博单位优势力量开展协同攻关,确保工程建设实现预期目标。(来源:教育部)

新闻落地:

拟确定29所

2020山东甲骨文特色学校评选结果出炉

此前,11月13日,山东省教育厅发文,根据《山东省教育厅山东省语言文字工作委员会关于开展山东省甲骨文特色学校评选工作的通知》,山东省教育厅组织开展了2020年山东省甲骨文特色学校申报、评审工作,通过材料审查、实地查看等方式拟确定省级甲骨文特色学校29所。观海新闻记者发现,青岛文正小学、山东省胶州向阳小学、青岛市城阳长城路小学在列。

新闻延伸:

青岛文正小学创建甲骨文特色学校

今年10月27日,青岛文正小学推出一篇公众号图文,标题为《品悟中华文化,传承汉字根脉——山东省甲骨文特色学校验收专家走进青岛文正小学》。此前一天,评审组一行实地察看了青岛文正小学的“甲骨文文化长廊”、“品悟中华文化 传承汉字根脉”学生手抄报展、“学生甲骨文练习作品”、“文正书苑”、“甲骨文骨片”、“书法拓片”陈列室、甲骨文书法教室师生书法。

评审验收当天,青岛文正小学还同时开启了两节甲骨文特色课程,由学校甲骨文专职教师邓建华开启了“墨香古韵”——甲骨文书法教学课程,邓建华通过专业的讲授和指导,让甲骨文兴趣小组活动丰富多彩。语文教师刘敏通过把阅读课融入甲骨文课堂,进行了一节“图书馆课程”——有趣的汉字甲骨文特色课程。通过声情并茂的讲解和演示让同学们受益匪浅。

最后,青岛文正小学展示了正在创编中的“甲骨文操”,配着松沉而旷远的古琴声,一套古香古色特别有韵味的“甲骨文操”诞生啦!把甲骨文的元素和太极拳的精髓相融合,让我们一起来品悟中华文化的源远流长吧!

评审组一行充分肯定了青岛文正小学甲骨文特色学校的创建工作,对将甲骨文融入课程、营造的甲骨文氛围和师生的研究热情给予了高度评价,同时,希望学校进一步提升甲骨文教学的专业水平,注重文脉传承,注重书法教学的提升,让学生快乐识字、感受中国汉字的趣味性,弘扬传统文化,培育具有家国情怀的新时代接班人。

新闻相关(一):

听瑶瑶老师讲古人天真烂漫的“简笔画”

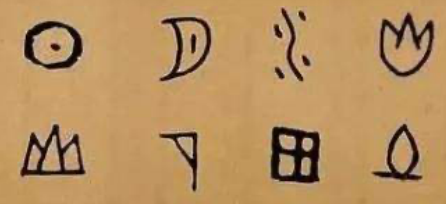

同学们,大家好,我是青岛文正小学的瑶瑶老师。中国汉字文化一脉相承,从诞生至今日,已有三千年左右的历史。汉字与我们的日常学习息息相关,我们读书,写字都依托于现代汉字。时至今日,我们也依旧在使用和传承着汉字。汉字最初是什么样子的,又是怎样被创造出来的呢?今天我们就一起追溯汉字的童年,探究中国最早的汉字——甲骨文。

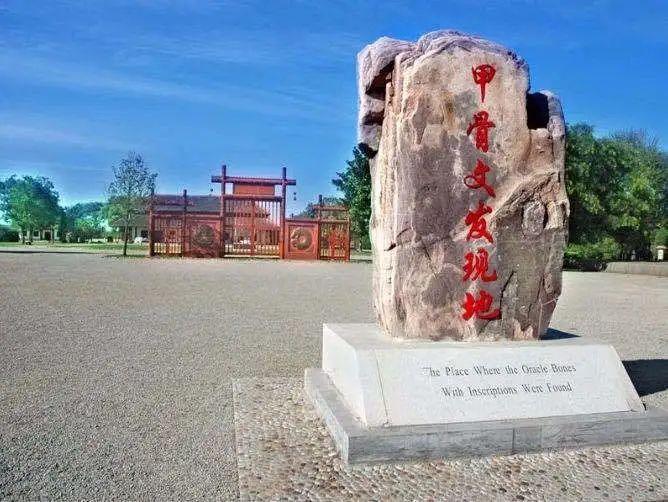

120年前,1899年的一个夏季,国子监祭酒王懿荣生病了,就去抓了服药,他惊奇地发现抓回来的一味药材“龙骨”上有一些奇怪的划痕。“一片甲骨惊天下”,中国甲骨文发现研究的历史自此开启。

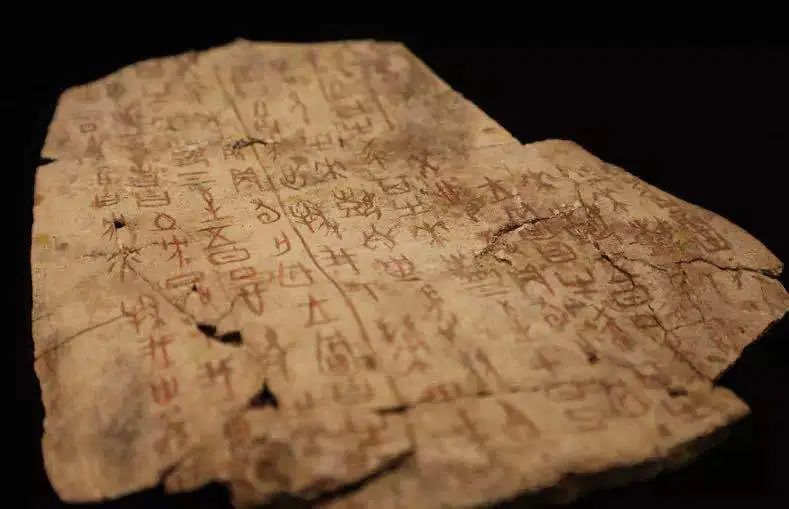

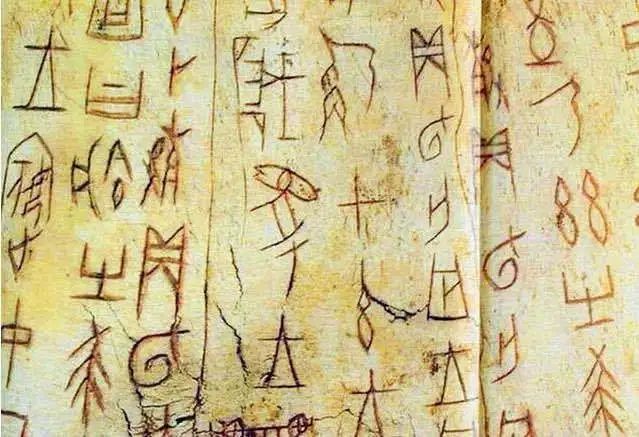

作为我国目前已知的最早的成熟、成系统的文字,甲骨文已有3000多年历史,是我国商周时期的文字档案,是汉字的源头,是中华文明的鲜明标志,作为一门高深的学问,我们认为的甲骨文是这样的:

晦涩难懂

不知所云

但其实,甲骨文还有另一副面孔:

有些字看上去就会觉得很萌,比如这个“龟”字,生动又可爱,将乌龟的形态刻画的细致又形象,一目了然,它正是“龟”字甲骨文的两种写法,这不就是侧拍和俯拍的小乌龟呀!

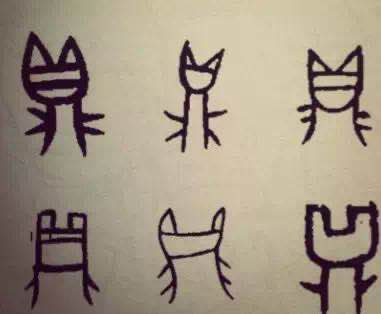

快看这个甲骨文像不像可爱的小猫咪?不过这可不是“猫”字,而是古代用来吃饭的一种青铜器-“鼎”。

上面两只“猫耳朵”其实是提耳,下面的四条“猫腿”,当然就是鼎足了。

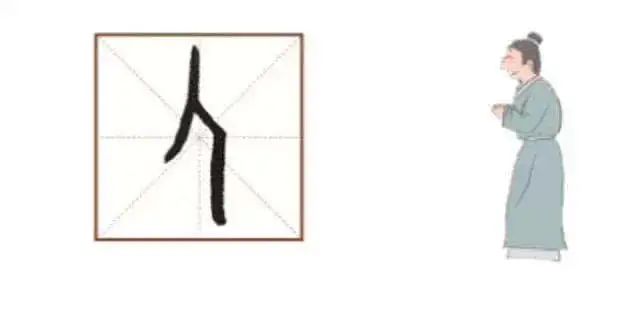

现代汉字中“人”字写起来很简单,一撇再加一捺就写好了。可你知道甲骨文中的“人”字怎么写吗?

甲骨文中的“人”是这样写的:

一人侧身而立,谦恭有礼。

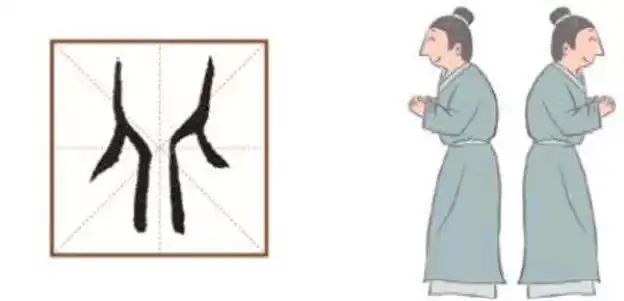

两人相立,则为“从“字”。

两人背向而立,就变成了“北”字,“北”最初的意思,跟“背”相同。

汉字像孩子一样,从甲骨文开始一步步演变到现在的模样。通过福观察这些生动具象,朴实简洁的线条描绘的形象,不用去特意揣摩甲骨文的意思,就能通晓字意。古人造字的智慧,正是由这些天真烂漫的“简笔涂鸦”得以表现出来,这就是他们表达和认识世界的原初方式。甲骨文就像架在图像和汉字之间的天然桥梁,是我们学习汉字的宝贵的启蒙材料。

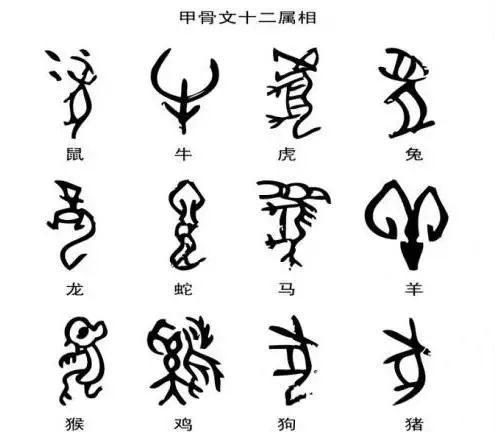

十二生肖甲骨文,你还认识他们吗?

小到一草一木,大到日月万物,汉字的独特魅力就体现在一笔一划的笔触之中。

“依类象形”是甲骨文最主要的特点,每个汉字都像在描绘一幅生动有趣的画面,学习汉字的起源-甲骨文,我们不仅能够感受古人造字的智慧,更能深切体会到汉字中跃然纸上的字形结合之美。

甲骨文作为汉字的起源,是历史的载体,更是传承中华优秀传统文化的依托。下一期我们继续走进商朝人的生活,探索甲骨文的奥秘。

新闻相关(二):

继续听瑶瑶老师讲古人天真烂漫的“简笔画”——甲骨文的故事

同学们,大家好,我是瑶瑶老师。上一期我们一起简单了解了甲骨文的发现历程,初步感受了甲骨文的趣味以及商朝人造字的智慧。本期我们继续穿越历史,走进甲骨文的世界吧。

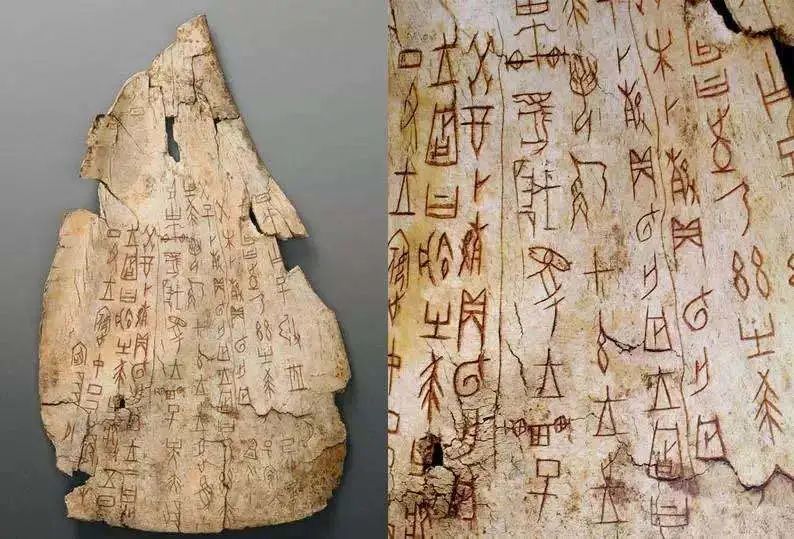

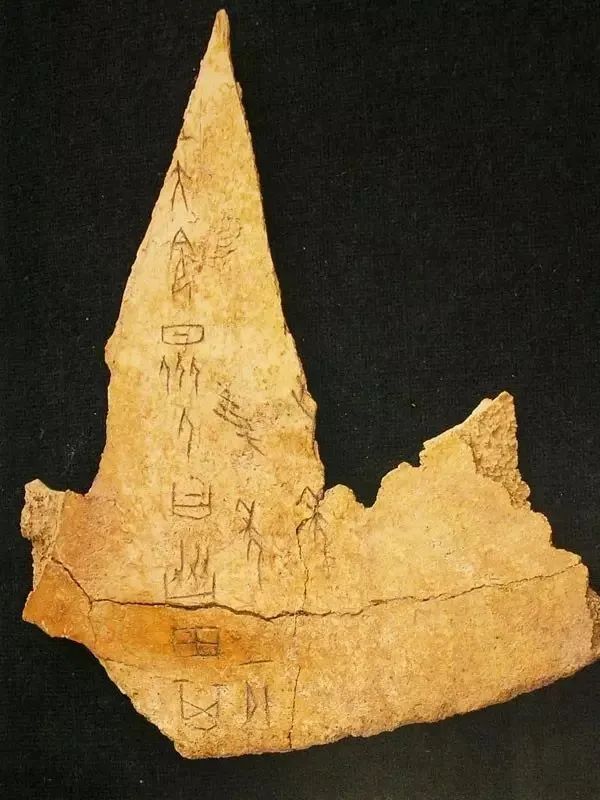

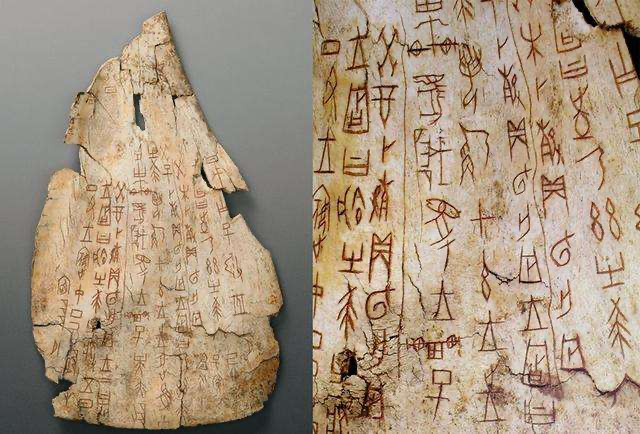

甲骨文是中国的一种古代文字,有时也被认为是汉字的书体之一,也是现存中国王朝时期一种古老而成熟的文字,大量出土于河南省安阳市殷墟。

截至2012年,发现有大约15万片甲骨, 4500多个单字。这些甲骨文所记载的内容极为丰富,涉及到商代社会生活的诸多方面,不仅包括政治、军事、文化、社会习俗等内容,而且涉及天文、历法、医药等科学技术。

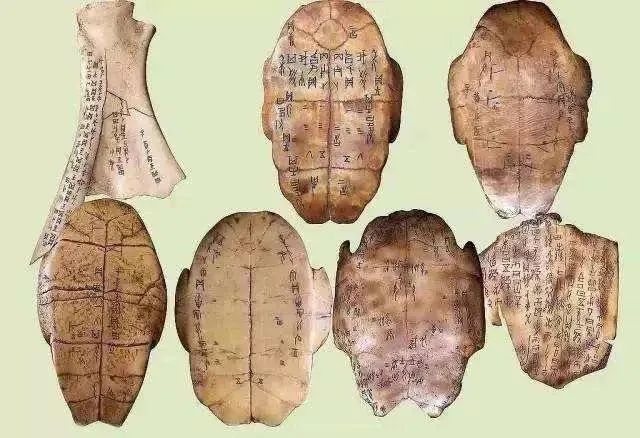

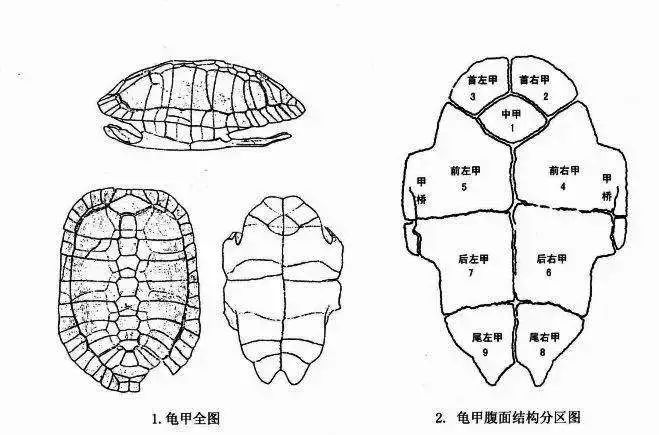

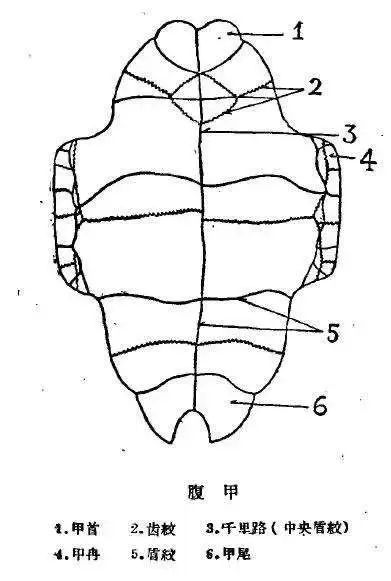

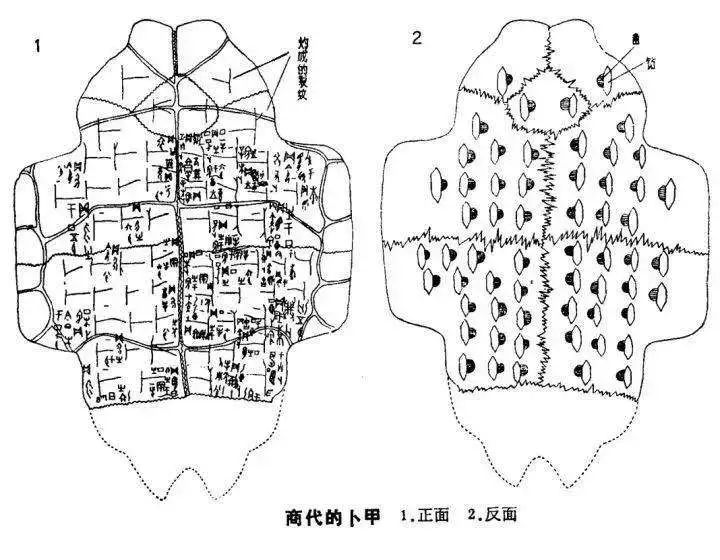

事实上,甲骨文还有一个名字——甲骨卜辞。之所以得到这个名字是因为它有一个重要的功能:占卜。那么,商代究竟是如何利用甲骨占卜的呢?以殷墟龟甲为例,大致为:杀龟取腹甲部分(也有用背甲部分)进行前期整治,削锯、修整、打磨。

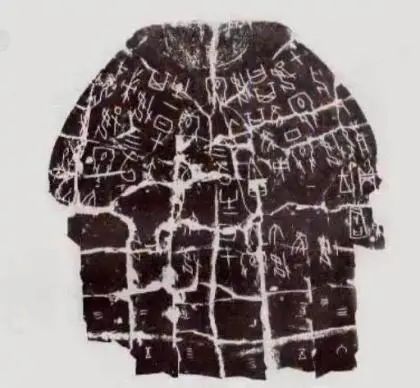

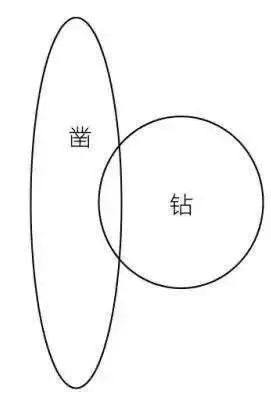

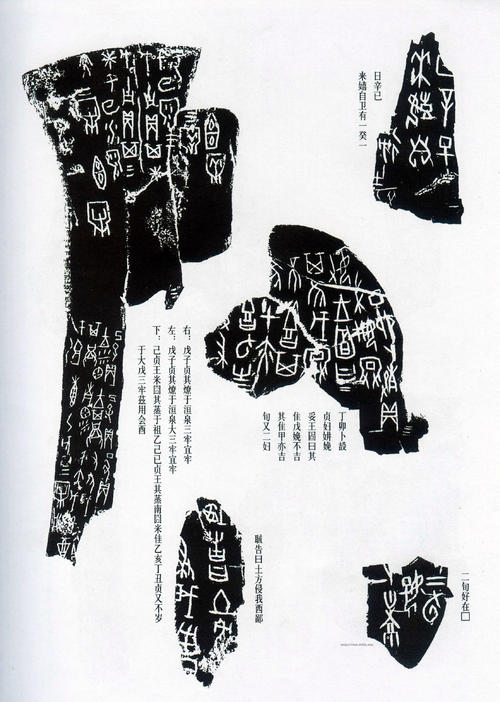

在整治过的龟腹甲背面进行若干处钻凿。凿是用工具形成略椭圆形、枣核形的凹槽,钻是在旁用工具形成的圆形凹槽。单组的钻凿(钻右凿左)示意:

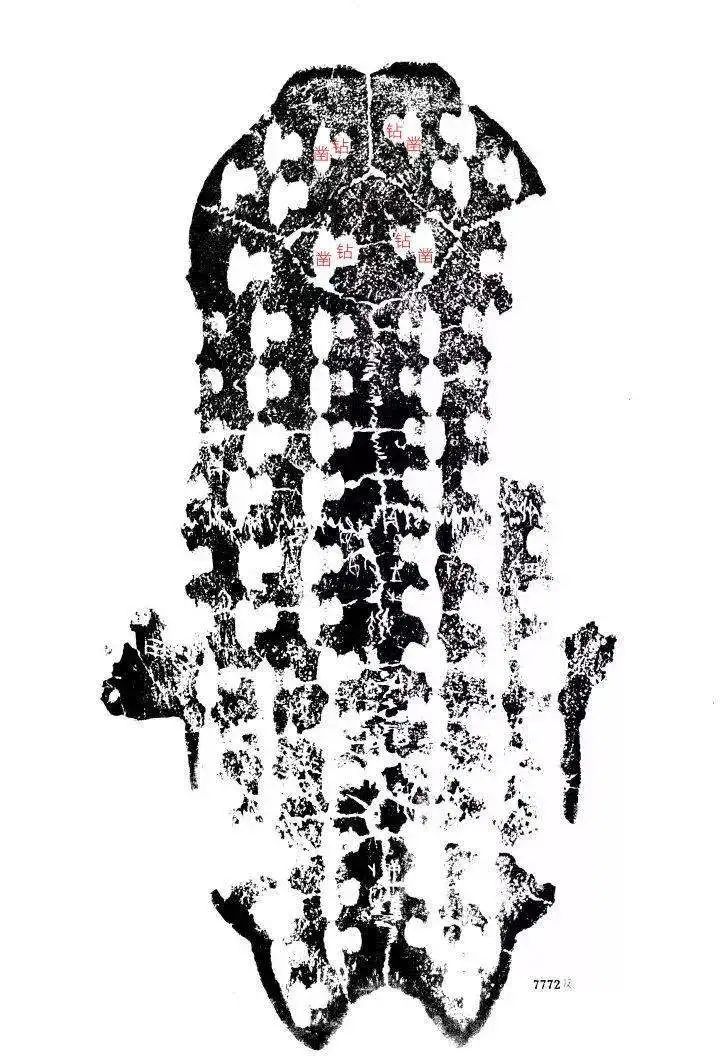

有钻有凿的龟背甲实物背面照片和拓片:

占卜时在龟腹甲背面钻凿处凹槽以火(烧炽的硬木)烧灼,即“灼兆”、“灼龟”。由于钻凿处的甲已很薄,一经高温烧灼致使正面对应处出现“卜”形的裂纹,即“兆纹”。

当时的人认为占卜仪式上龟甲正面这些烧灼出的卜形裂纹直接预示着吉凶。最后便是根据裂纹所呈现的种种形态来对所占事物是吉是凶做出判断,并在龟甲上刻辞记录。这些占卜所用龟甲兽骨上的刻辞,就是后世所称的“甲骨文”。

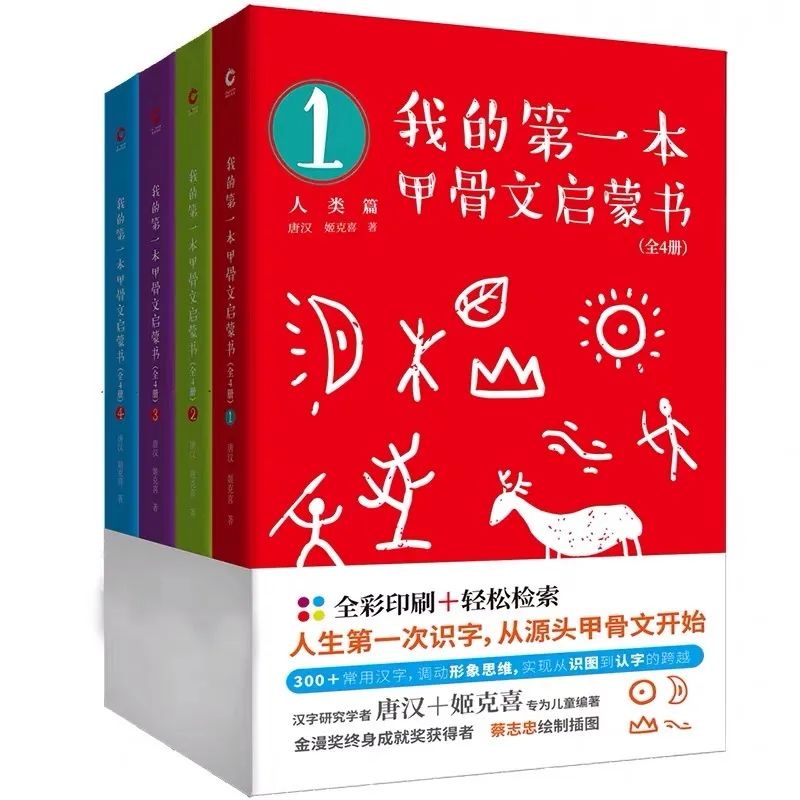

瑶瑶老师给大家推荐一套非常有趣的关于甲骨文知识的课外读物,让我们在阅读中走进甲骨文的世界,感受中国汉字的博大精深。

新闻相关(三):

继续听瑶瑶老师讲甲骨文

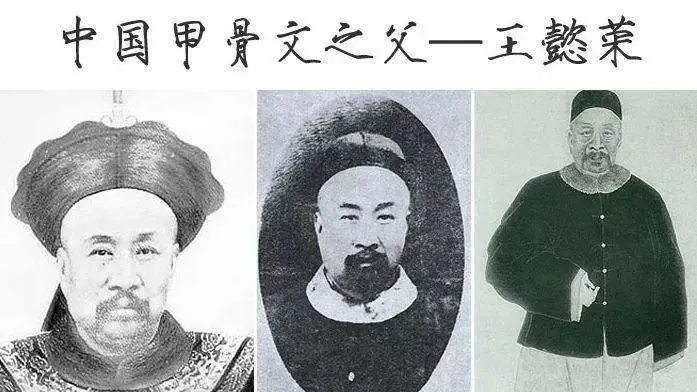

同学们,大家好,我是瑶瑶老师。前期我们了解到,甲骨文已经有三千多岁了,在中华民族漫长的历史演变中,甲骨文一直沉寂在地下而无人知晓。历经几千年的沧桑变化,甲骨文究竟是怎样浮出水面的?又是谁最先揭开甲骨文的神秘面纱?本期我们就一起来了解一下被称为“甲骨文之父”的王懿荣。

在我国的中药中,有一味药叫龙骨,龙骨只是一种说法而已。其实是古代脊椎动物骨头的化石,这可是治疗虚弱和破伤的良药。药店专门收购龙骨,其中大量的龙骨出土于河南省安阳市小屯村。

1899年夏天,时任国子监祭酒王懿荣患了伤寒,直至秋天,仍为病痛所折磨。王懿荣寻医问诊,大夫为他开出了药方。王懿荣略懂医道,见其中有一味叫做“龙骨”的药材,从未有所耳闻,便吩咐身边的人遵照医嘱到药铺抓药。谁也不曾料到,正是源于这一点好奇的举动,开启了我国古文字研究的又一崭新领域。

药包里的龙骨已经破碎,王懿荣翻拣了几下药材,突然,一片拇指般大小的“龙骨”上几个似篆非篆的清晰刻划进入他的视线。凭借着雄厚的金石学功底,王懿荣马上意识到,这些刻划符号绝非无意而作,其中一定大有奥秘。

王懿荣连忙喊来仆人,问这“龙骨”是从何处抓来的,仆人回答宣武门外菜市口的药铺。王懿荣命他速到药铺多抓些“龙骨”来,但由于新抓来的“龙骨”捣捻的太碎,收获并不大。第二天,王懿荣不顾病体,备轿亲临药铺,临行留下一锭银子作定金,并立即安排家人到京城各大药铺大量收集“龙骨”。

王懿荣翻开史料典籍,用放大镜仔细观看“龙骨”上的刻划符号。这些“龙骨”上的文字与金文完全不同:用笔纤细,多方折而少圆转。于是他将《尚书》中所记载的“惟殷先人,有典有册”与之联系起来,认为应该是殷商时期的文字。王懿荣经过仔细的研究,令人信服地作出进一步的断定,这是商朝专门用作占卜用的甲骨,上面的文字是我国最古老的文字。

在当时也有不少人在收集甲骨,但是他们只是凭感觉知道这是一种古代文字,却不知道究竟做什么用。王懿荣的结论使大家心服口服,所以虽然河南安阳的药工采挖了这些有刻划的龟甲兽骨,但是他们的“发现”还不能称作是“发现”,真正的甲骨文发现者,当之无愧是王懿荣。

新闻相关(四)

仍听瑶瑶老师讲甲骨文

同学们,大家好,我是瑶瑶老师。文字的创造起源于对事物外形的描摹,“依类象形”是甲骨文最主要的特点,每个甲骨文都像是在描绘一幅真实有趣的画面。还记得第一期中我们认识的线条概括表示的小乌龟吗?

还有形似猫咪的青铜器-鼎

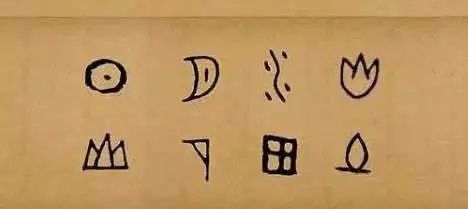

凝练简洁的线条将事物的形态勾画出来,用以代表某一种意思,这就是古人天真烂漫的“简笔画”,也正是通过这一幅幅“简笔画”,让我们能够用文字来沟通交流,认识世界。

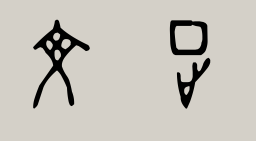

下面请同学们根据“依类象形”的原则,大胆猜测一下,这两个甲骨文分别是代表什么意思呢?

相信一定有同学已经凭借自己敏锐的文字感知能力想到了,没错,这两个甲骨文就是我们文正小学的“文正”二字!

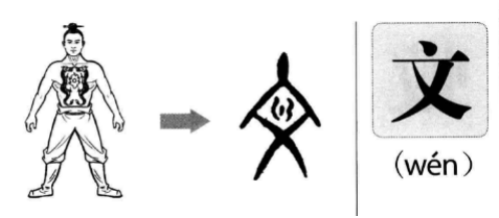

“文”是一个象形字,甲骨文中“文”字看字形很像是一个人站立在大地上,胸前或后背被刺上了很多花纹。因此,“文”字的本义是文身,也可用来表示花纹、纹理。先秦时期,“文”有文字之义。而“字”直到秦朝时,才用来指代“文字”。后来,“文”字引申为用文字记下以及与之有关的事物,如文体、文献、文采等。原来,“文正”的学生喜爱诵读、好读书、乐于研究中华文化经典的原因在这里啊!

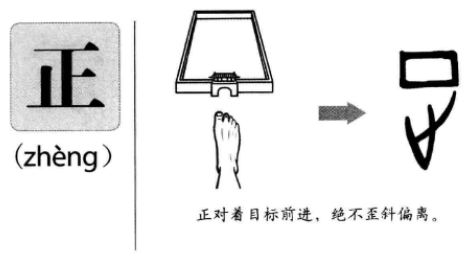

“正”字是指事字,本义是平正,使不偏离。从甲骨文的字形上看,“正”这个字就更容易理解了,上面的一个长方形,代表的是古代的城邑,象征方位、目标;下面的三叉状,像不像是对我们的脚的刻画?两者连在一起,就是说这个人正在朝着这个城市的方位不偏不斜的走去。后来,“正”还被借用代表品行,有改正、端正之义。这是不是 “励志追梦 做最好的自己”最初的内涵呢?

通过学习“文正”甲骨文的造字含义,你是不是也对“文正”有了全新的定义和感悟呢?原来这简简单单几个笔画组成的汉字还拥有如此深刻的意义,汉字作为一种文化符号,是中国人的思维之根、文化之根。下一期我们继续走进甲骨文,感受古人的造字智慧,体会独特的甲骨文化。

新闻相关(五):

还是甲骨文的故事

同学们,大家好,我是瑶瑶老师。面对出土的甲骨骨片,呈现在我们面前的是一个个优美到极致的甲骨文字。细细端详,慢慢品味。这些3300年前的甲骨文字,个个栩栩如生,大有呼之欲出与今人一比高下的架势。本期让我们一起来学习两个较为简单的甲骨文字吧。

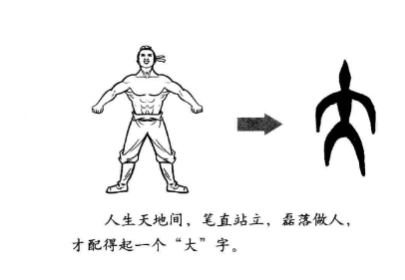

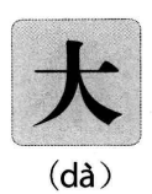

在甲骨文中,“大”字字形很像一个笔直站立的男人,一撇一捺,力道均衡,显示出人类的强大和威武,也表达出古人希望自己能够更好的生存在天地间的美好愿望。所以,这个字的本义与“小”相对,表示形体上的“大”。

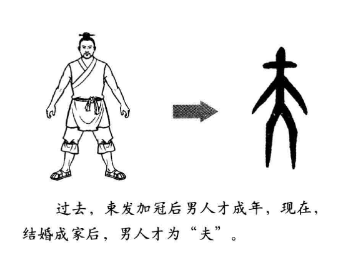

“夫”字的本义是成年男子。它的字形很像一个正面站立的男子,这个字的最上面还有一个小短横,表示头发上的发簪。因为在古代男子在成年之后要束发加冠,所以,这个字形很形象地表达了它的本义。这个字的引申含义是已经结婚的男子。这个字也可以表示从事某种体力劳动的人,如农夫、车夫、马夫等。在现代汉语中,“夫”大多作为丈夫使用,与妻子相对。

无论从图形构成还是审美意识上讲,甲骨文字都堪比是古人生活的图画再现。今天的人们破译甲骨文字,便是找到这个图形文字后面的物象场景,理解其字义所在,知晓其发音由来。

本期两个甲骨文字你学会了吗?下期让我们继续感受甲骨文的神秘与奇妙吧!

(青岛日报社/观海新闻记者 杨海涛 整理)

责任编辑:杨海涛