实现我国人工角膜零的突破,完成国内首例人工角膜移植手术,开展角膜移植手术量全国最多,山东第一医科大学附属眼科医院院长史伟云获评2024年度十大科技新闻人物——

点亮角膜盲患者光明的“盗火者”

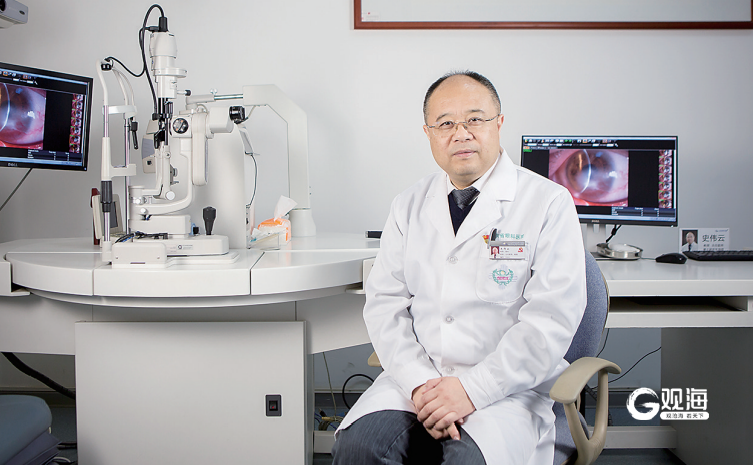

日前,中国科技新闻学会发布2024年度“十大科技新闻事件”“十大科技新闻人物”“十大科技热词”。其中,在“十大科技新闻人物”名单中,有一位青岛人物上榜,他就是山东第一医科大学附属眼科医院院长史伟云。

该评选活动由中国科技新闻学会主办,以大数据筛选与广泛征集相结合的形式形成候选名单,经院士、科技专家、媒体负责人、科普专家共同评选产生最终名单。记者在名单中看到,入选的人物包括“中国天眼”首席科学家李菂、“12306之母”单杏花、向罕见病发起挑战的京东集团原副总裁蔡磊等。

史伟云开展角膜移植手术量累计已超1.5万例。

史伟云是为角膜盲患者带来光明希望的首个生物工程角膜主持研发者。不久前,他还获得了“2024中国力量年度人物”称号,被誉为黑暗中的“盗火者”。从医40年来专注我国常见致盲眼病——角膜病防治,史伟云是我国开展角膜移植手术量最多的医生,累计手术量已超1.5万例,他领导的团队年均开展角膜移植手术量占全国约八分之一。多年来,史伟云在解决我国角膜供体匮乏和创建角膜病诊治技术体系领域方面作出了重大贡献,曾两次荣获国家科学技术进步奖二等奖,还曾获山东省科学技术最高奖、山东省技术发明奖一等奖和何梁何利基金“科学与技术进步奖”等荣誉,解决了我国角膜盲患者及时和长期复明的历史性难题。

创新手术形式

让角膜盲患者重见光明

眼角膜是一层位于眼球前部中央的透明薄膜,它如同相机的精密成像镜头,是光线进入眼内并在视网膜上成像的窗户,是非常重要的屈光间质。而炎症、外伤、先天性异常、肿瘤等多种原因导致的角膜病理性改变,使角膜病成为全球最主要致盲眼病之一。据相关数据显示,全球约有1270万人因角膜疾病导致失明。在我国,约有400万角膜盲患者,其中壮年占比较高,儿童角膜病患者约占15%左右。

而角膜移植术是角膜盲患者重见光明的唯一方式。通俗来说,角膜移植术就是用透明、健康、安全的人体角膜、生物角膜、人工角膜片置换浑浊或有病变的角膜,以达到治疗角膜病、恢复视力等目标。

作为角膜病治疗中最常用、有效、主流的治疗手段,角膜移植手术已经走过了超过100年的历程,我国开展角膜移植至今也近80年。在这期间,耕耘在角膜病领域的中国医疗科研工作者们薪火相传地聚焦于角膜病的移植术式创新、并发症防治,以及角膜供体替代材料、人工角膜产品的开发研究等多项工作,推动手术形式从原来的穿透移植和板层移植过渡到如今的角膜成分移植,以最小的损伤实现对患者视力最大程度的恢复。

史伟云就是其中一位耕耘者。1989年,史伟云考取潍坊医学院眼科专业研究生,师从中国工程院院士谢立信。完成硕博学业后,史伟云在谢立信创办的山东省眼科研究所和眼科医院工作至今,他始终将提高角膜移植手术的成功率、降低患者治疗成本、改善角膜病患者生活质量放在心上。

研制人工角膜

“在绿豆上雕刻一栋建筑”

虽然角膜移植术已历经百年,但角膜盲病的治疗过程仍存在诸多难题,首先就是供体难题。以往,角膜移植手术多依赖于人的角膜供体进行移植。但由于人角膜供体长期匮乏且对保存技术要求高,真正能有效应用到患者身上的人角膜供体少之又少,约90%的角膜盲患者只能困于黑暗中苦苦等待。

“当面对即将因病致盲的患者,我们作为医生却因没有角膜供体而无法实施手术,那种无力感令人非常难受。”史伟云说,“既然角膜供体的匮乏已成为制约角膜盲患者复明的重要因素之一,我便要迎难而上,通过多种方式进行系列攻关科研。”

首先是研制脱细胞生物角膜。经过研究,史伟云发现猪角膜从透明度、韧性等多方面都适合作为人体角膜的替代品。但是猪角膜移植到人眼时存在临床无法控制的异种免疫排斥难题。为此,史伟云团队通过多年研发,在全球首次提出了胶体渗透压调节的脱细胞理论,在此基础上研发出的脱细胞保护液,能够有效去除猪角膜里的异种细胞和抗原,同时保持猪角膜的显微结构和透明度。此前,其团队已成功拿到全世界首个猪角膜临床注册证。

此外,在角膜盲这一疾病领域,还有15%的病人因为泪液、眼睑和眼球结构的问题,无法通过传统人角膜或是生物角膜的移植恢复视力,这时候,人工角膜就成为他们唯一的选择。由于某些原因,我国眼科临床无法通过进口获得人工角膜,研制国产人工角膜成了攻克国内角膜盲复明的关键。

这并不是个一蹴而就的工作,整个过程非常繁琐,而且需要十分细致的操作。例如,作为人工角膜的核心部件,镜柱仅有绿豆大小,需要在车床进行细致雕刻,操作难度堪比在“绿豆上雕刻一栋建筑”。在没有车床等关键设备的情况下,史伟云率领团队坚定不移地走自主研发的道路,经过5年多的努力,攻克了工艺、材料、厚度、内应力等难题,产出了系列成果。为了进一步促进成果落地,史伟云团队与企业开展产学研合作,研发了国产领扣型人工角膜,实现了国产人工角膜零的突破。国产领扣型人工角膜不仅解决了国内供体缺乏的问题,更为特殊角膜盲患者无法复明的问题提供了解决方案。

角膜保存也是一个关键环节。以往,捐献者的角膜在取下后必须在24小时内完成移植,否则角膜内细胞将失去活性,无法达到移植要求。在谢立信发明的角膜活性保存液的基础上,史伟云率团队进一步改进和创新,将角膜保存液存储角膜的时间大幅延长到两周左右,可一举结束我国眼库内没有国产角膜保存液的历史。

史伟云坦言,早年在国外学习交流时,他始终遗憾未能将国外的人工角膜研制技术带回国内。如今,在史伟云团队及众多角膜病领域医疗科研工作者的共同努力下,我国完整的角膜移植体系已搭建完成。相关患者可以根据病情选择人体角膜、生物角膜、人工角膜等不同供体进行移植,上述三者联合覆盖了所有角膜盲病致盲的病因。

推广手术经验

在全国范围内开设培训班

除了供体难题之外,角膜盲治疗面临的第二大难题就是手术难题。

目前,角膜盲仍是我国仅次于白内障的第二大致盲眼病。国内角膜盲患者以每年十多万的速度在增长,而每年仅有不到1万人能接受手术。这是因为,角膜移植术作为甲类组织移植手术,对供体的选择、手术的技术和术后并发症的处理有非常体系化的要求,对医生的技术考验也十分严苛。全国能够熟练掌握技术并独立完成角膜移植手术的医生不超过百人,像史伟云这样拥有超万例手术经验的专家更是凤毛麟角。为此,史伟云在全国范围内开设角膜移植培训班,将经验在更大的范围内进行推广,帮助更多临床医生掌握规范化、标准化的角膜病治疗技术,努力降低角膜移植手术的失败率和重复移植的发生率。同时,由史伟云牵头,带领全国角膜医师制定了15部角膜疾病诊治共识和指南。

在完成大量角膜移植手术的同时,史伟云不断以科研驱动解决角膜供体匮乏等难题,并将前沿成果在临床上进行应用,攻克了角膜病治疗的“最后一公里”。2019年,史伟云便带队完成了中国首例人工角膜移植手术,通过移植由他主持研制的我国独立知识产权的人工角膜,让新疆一位幼时失明的患者重获光明。手术后,这位患者不仅第一次见到了自己的孩子,还逐步恢复了生活自理能力,可以进行生产劳动。如今,史伟云对角膜皮样瘤的诊治已经达到国际领先水平。他发明了角膜供受体精确匹配的角膜移植手术,术后并发症几乎为零,且一枚角膜可以为5至6名患者移植,被国际上命名为“史氏手术”。

“在我心里,眼睛的毫厘方寸就是我们眼科医生的战场;身上穿的白大褂,代表着我们的光荣责任。我必须为此战斗一生、奉献一生。”史伟云是这么说的,也是这么做的。(青岛日报/观海新闻记者 耿婷婷)

青岛日报2025年1月15日6版

责任编辑:岳文燕