由不同职业与身份的具体的人组成的记忆图景,让城市的历史变得有血有肉——

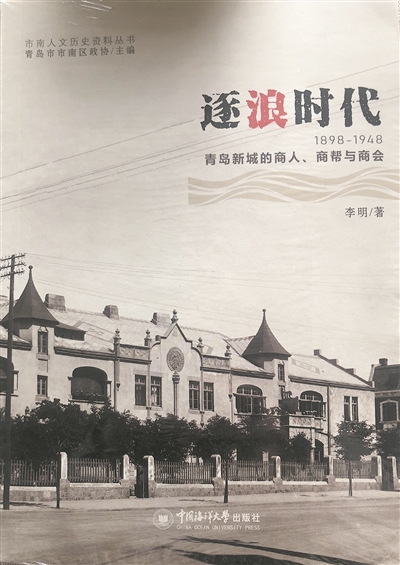

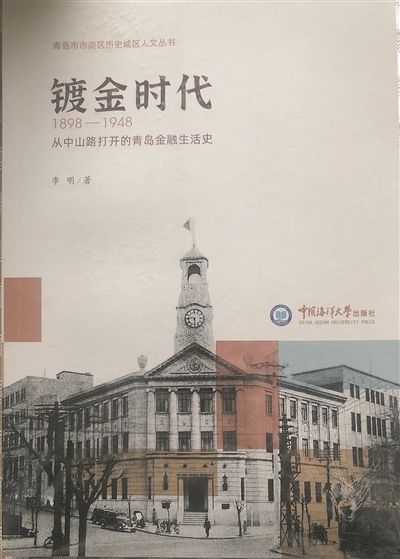

把“波螺油子”作为方法

李明,1962年生于青岛,作家,城市史研究者。1980年代开始写作,2005年后专注于青岛城市史文献梳理。出版有《青岛老房子的记忆》《安娜别墅时代的日常青岛》《青岛往事》《青岛过客》《青岛城市文化形成史》《历史深处的沧口与李村》《镀金时代》《逐浪时代》等。

“胶东路对青岛的意义,不仅是这条弯曲坡道上依次递叠建筑着的民居,更包括了这些建筑和四米宽的石头路所共同构成的独特市街风情。甚至连胶东路的日常称谓,也透露出湿漉漉的青岛味道。这条东起莱芜一路,西至热河路和江苏路交界口的小路,因弯多、坡陡、螺旋上升,形状像蜗牛。蜗牛,老派青岛方言叫‘波螺牛子’或‘波螺牛儿’。而青岛方言又把‘牛’读成‘you’,所以,胶东路便被叫成了‘波螺油子’。”在新出版的历史地理笔记《波螺油子:一段青岛地标的溢出史》中,曾经存在于山谷中的“波螺油子”,道路形态虽已消失,地标记忆却根植于每个青岛人的脑海,从未远离这座城市。

作家、城市史研究者李明并非第一次书写青岛的道路,但“波螺油子”于他却不同于城市的其他地标风物——

它“作为一种复调形态存在”,“既体现在复杂地貌与人的交集上,也显现出特定时代与人的交错”。它是青岛城市化进程的标志性产物,也曾是他的“游乐场”,少年时代,他像卡尔维诺笔下的马可瓦尔多那样,“在光怪陆离的景象外面,独自注意着‘一根树枝上变黄的叶子,飘落到屋瓦上的一片羽毛’”……在这处人与街区构建的时间场域,历史中那些遥远模糊的面孔与现实中清晰的记忆共同造就了一个独特鲜明的道路街区样本。

把这条积蓄着老青岛人情感的曾经的地标道路作为方法,李明记述一个个具体的人,他们具体的生活、思想与日常,拼贴出一幅透着烟火气息的城市记忆图景,琐碎而真实,微小而鲜活,城市的历史因此变得有血有肉,而不只是一堆冰冷的数字与建筑的躯壳。

20世纪80年代的“波螺油子”。 梁修熙 摄

中国现代微观历史学开创者王笛说:“一个个平凡人的经历,可以反映整个时代的变化,我们可以从有血有肉的‘小历史’中真实地感受大时代的转折。如果没有微观视角,我们的历史就是不平衡的历史、不完整的历史。”李明也用他发生转向的历史研读与写作,重新审视这座他熟悉的城市,向我们传递着相同的史观。如他在不久前良友书坊举办的新书分享会中所言:发现这座城市的成长路径,发现那些最普通的人在城市进步中所贡献的力量,发现他们的欲望和希望,可能我们能看见的这个城市就更平易、更亲切,也更像我们自己的生活。而只有用我们每个人的个体经验和知识去触及所有在这个城市或长或短生活过的人,才能真正地体会这座城市的成长过程。

个人与历史的经验碰撞

“波螺油子”像一盏照亮平民过往的灯火,不仅不“边缘”,也不应徘徊在主流叙事之外

青报读书:感觉《波螺油子》这本书跟你以往对于城市历史的讲述不同,其中有更多普通个体的情感记忆,包括你个人亲历的往事,所以,这是一部更趋私人化的历史地理笔记?

李明:从2004年到2024年,个人以青岛城市演变为母体的历史叙事已延续了20年,其间关注的方向与角度有相当大的变化,从地标建筑、区域地理、知识分子、商人商帮,到城市思想史轨迹,不一而足。自己的年龄也从40岁走到了60岁,愈往下走,对个体境遇、选择、命运走向的关注就愈大,大人物小人物、聚光灯下的人物和犄角旮旯的人物,就会不分彼此地纠缠在一起,活的、死的、抽搐的、僵硬的,严肃的、卑微的、苟且的、扭曲的,都不再是些抽象符号。

前几年困在家里,有很多时间冥想,会回首过往,个人境遇不免会与档案文献里的历史经验发生碰撞,写作者会自己冒出来,自觉不自觉地扮演一个潜在角色。历史线索的理性逻辑之外,情形、情感、情绪,不免掺杂其中,部分瓦解掉意义表达的单一性。按目前的结构看,新出的《波螺油子》和修改中的《青岛山史记》,并不构成系统性的私人历史地理写作框架,但潜意识里的自主表达,无疑多了许多,情绪对文字的干扰和影响,也有增无减。我不确定这是不是一件好事情,却不可抑制。

青报读书:之前你的历史写作,主要聚焦于历史建筑以及商贸等议题,这次为何会选择“波螺油子”这一“边缘”市井空间作为突破口?它是否揭示了主流叙事之外的城市肌理?

李明:就历史地理的量值来说,中山路与街里、大鲍岛、西镇、海关后、新街区、小鲍岛、台东、四方、沧口这些地方,体量规模都比“波螺油子”大,不同时期的移民人口数量也多很多,一百多年中对青岛城市化的贡献各不相同。但从城市的群体记忆来看,“波螺油子”却有着不输给上述区域的口碑,以及唤醒记忆的号召力。在这个意义上,“波螺油子”像一盏照亮平民过往的灯火,不仅不“边缘”,也不应徘徊在主流叙事之外。

我一直认为,“波螺油子”在青岛城市化拓展中的意义,与20世纪30年代“荣成路以东特别建筑地”,也就是后来的“八大关”同样重要,甚至更重要。因为,“波螺油子”是近在咫尺的一日三餐,八大关是跑马场外的山珍海味;“波螺油子”是相濡以沫的街坊,八大关是锦上添花的礼物,两者功能需要、社会阶层、空间体验、建筑风格,无法相提并论。就精神维度而言,一个是平民化的市井家园,一个是财富与达官贵人的伊甸园,两者的气质南辕北辙。老一代的青岛人,可以与“波螺油子”情同手足,却无法与八大关勾肩搭背。但不论从山谷居落还是崎岖通道去考察,“波螺油子”都是特定条件下的一个应运而生的产物,如果夸大了其历史作用,就无益于把握青岛城市化演变的已有节拍。

青报读书:与之前所写的那些青岛地标,比如中山路,再比如大鲍岛相比,“波螺油子”的独特性何在,书写它的理由是否更多是出于个人情感上的某种纪念?

李明:中山路与大鲍岛在1900年代的崛起,是“平地起惊雷”,是开拓者和标准制定者。30年后“波螺油子”的出现,则是“戴着镣铐跳舞”的拾遗补阙,是“内卷”和“挖潜增效”的结果。在非优质资源上啃石头,并搭建出一个宜居的山谷场域,创造性与想象力缺一不可。之前我写过一本《中山路》,也和金山、孙保峰等合作进行过《大鲍岛》的历史还原,大致勾勒出青岛城市化奠基期两个地理起点的轮廓。完成“波螺油子”的叙事,首要的是基于一种对城市复兴演变逻辑的了解,发现其中的核心推动力量和履行者、协同者、受益者、改变者,其次也有个人经验和情感的连接冲动。

每个人都有一些不可磨灭的记忆坐标,比如一间房,一棵树,一座山,一条河。对从童年到成年的我来说,青岛山、信号山、“波螺油子”、海泊桥、四方北岭都在其中。特别是“波螺油子”,我的小学、初中都在周边完成,日复一日地跑上跑下,日复一日地经历雨雪风霜,疯疯癫癫,跌跌撞撞,懵懂的向往与刻骨铭心的疼痛,难以忘却。几十年里,无棣二路母亲诊所院子里的一棵玉兰树,和从楼上吊下来的裹满绷带的伤员,一次次出现在梦里,触手可及,挥之不去。

同步于城市的宿命演变

作为地理节点,“波螺油子”恰恰是青岛城市化演变逻辑的必然结果

青报读书:正如书中所表露的,“波螺油子”的前史,与这座城市带有殖民属性的城市规划遗产相关,而它的自然形成与发展亦与青岛百年城市化进程同步,你如何辨析这种本土自发演变与殖民遗产的交互作用?从“波螺油子”能否提炼出中国近代城市化的某种共性模式,还是说,青岛存在着一种截然不同的城市化逻辑?

李明:就一个20世纪初中国现代化程度最高的新兴城市来说,不论是始自1898年的德国租借地样板,还是1929年设置的中央政府特别市,国际化、前沿性、可持续性与本土融合示范性,一直是青岛开发与演变过程中矢志不渝的持续目标。1935年制订的都市计划,在交通规划上对标伦敦、巴黎、柏林、纽约四个大都市,并率先编制出两条地铁的建设计划,就是例证。而作为地理节点,“波螺油子”恰恰是青岛城市化演变逻辑的必然结果。它继承了殖民地城市的大部分基因,催生了后殖民城市在演变过程中的焦虑,也凸显出不经意间发生的基因突变,所向披靡的同时,却又不乏现代性惶恐。这一几乎不加掩饰的追赶姿态,与中国内地近现代城市化的路径大相径庭。这其中,标准制订、身份辨识、民族认同、既有经验、时代要求、移民构成、地理特征,都决定了它的“非典型性”成长历程,本质上是不可复制的。

而另一方面,其在持续性、创新性观念与管理、技术层面上,却同时可以提供样本并输出经验。这些经验,从20世纪50年代直至20世纪中后期,依然在不同领域发挥着或大或小的作用。

青报读书:青岛这座城市的发展兼具殖民现代性与本土草根性,“波螺油子”是否可以看作是这种混杂性的隐喻?

李明:自20世纪伊始,现代性、本土原发性、中西文化和南北文化的混杂,之后新思想的荡涤与新生活的再造,不同时期不同栖息人群自愿或者不自愿地移入移出,是“波螺油子”生态图谱中不可或缺也无法规避的生长背景。时代不同,影响的大小不同。如果说有一种混杂性的隐喻,肯定不局限在“波螺油子”一地,而是伴随在20世纪青岛城市化奠基、演变、停滞、再生的全过程,这是个全域性概念,也是一个宿命般的演变轨迹。

不可否认,植入性与本土性的矛盾,特权化与平民化的鸿沟,富足与贫困的对峙,伴随了这一过程的许多不同阶段。需要提及的是,寻求现代化与社会公平的更高标准,寻找流动性与交流、交换、交汇的渠道,几乎同样伴随了青岛城市化演变的全过程,中间几十年的停滞,客观上为之后的爆发式成长,积蓄了力量。当一种光荣被唤醒,春暖花开的冲动现场就无法阻挡。

“波螺油子”回光返照一般的最后十年,就是观念革新、技术进步与生存需要碰撞出的一个经典现场。看似杂乱无章之间,希望与坚韧冉冉上升。所以,《波螺油子》中的这段文字,就绝非无的放矢:一盘录像带,一张光碟,一套盗版程序,成了波螺油子对城市文明形态与生活方式演变的最后贡献,令人始料未及,更匪夷所思。这不是波螺油子的初衷,却是结果。

聚散有时的时代重构

老一代居者一一离去了,灵魂也随之消散,仿佛从未发生。新一代人在里面慢条斯理地“重构”生活,“重构”一个“后波螺油子时代”。不论愿意不愿意,记忆能连接的东西,其实很脆弱

青报读书:你将“波螺油子”定义为一种“溢出史”的载体,能具体讲讲“溢出”具体指向哪些层面吗?空间区域的拓展,文化的辐射,社会记忆的变迁?

李明:汇聚、凝结与溢出,始终是对应的。没有汇聚,没有资源与价值贡献,就不可能溢出。但就如波螺油子仅仅可以作为青岛城市化隐喻的构件一样,“波螺油子”的溢出史试图印证的,恰恰是一个特定人居节点,与制度、时代、经验的血肉联系。“波螺油子”从来就不是一个独立存在的社会空间,也就无法摆脱上升、坠落乃至死亡的宿命。所有的社会记忆,在这里凝结,也从这里溢出,不断扩散、飘落,及至消亡。

在《波螺油子》中,孟超、王亚平、杜宇、李同愈、吴伯箫、臧克家、刘季三一代是这样,黄耘、姜宝星、毕宏川、王志强、何昌林、孟庆泰、张继兰、臧健和、王贤君一代是这样,后来者“明儿”一代也会这样。某一天从高架桥上向下看,有形的物理结构被颠覆了,老一代居者一一离去了,灵魂也随之消散,仿佛从未发生。新一代人在里面慢条斯理的“重构”生活,“重构”一个“后波螺油子时代”。不论愿意不愿意,记忆能连接的东西,其实很脆弱。

青报读书:书中那些章节的名称,诸如:秋千索,风敲竹,镜中人,梧桐影……透着文艺的怀旧生活气息,在你看来,“波螺油子”作为青岛“名存实亡”的非典型地标,它所代表的市井生活以及由此生发的民间叙事,对于这座城市具有怎样的意义?

李明:从个人经验看,相比较坚硬的“生存”现实,“文艺”和“怀旧”都不是可靠的东西。“波螺油子”从来不是一种虚幻的市井图像,而是一种脚踏实地的生存过往,不是一代人,而是几代人;不是十几年,而是几十年;不是一劳永逸的阳光明媚,而是无法摆脱的气喘吁吁,快乐、痛苦、挣扎、向往,都在其中。下到谷底之后,总需要再上升攀爬,这也许就是“波螺油子”的意义。“有些地方只有疼痛才能够抵达”,爬得高一点,疼痛也高一点。

隐于喧哗声浪下的微声

一个没有微观的、平视的、平民化的城市史,无疑不是一部完整的城市史

青报读书:以普通人为主角的微观历史书写近些年成为历史写作的一个重要方向,你也在做着类似的尝试。以“波螺油子”为微观切口研究城市史时,最大的困难是否在于寻找那些行走其间的生动个体案例资料?

李明:2024年10月出版的《逐浪时代》是《镀金时代》的姊妹篇,环绕着20世纪前半叶的青岛,一个写商人、商会、商帮,一个写金融生活史,最后以《青岛己丑年》终结,聚焦的都是芸芸众生,有成功者,有漂泊者,也有失败者。在我的个人写作中,《波螺油子》第一次贯穿了20世纪的全过程,同样小人物居多,多数人命运跌宕起伏。

一个没有微观的、平视的、平民化的城市史,无疑不是一部完整的城市史。为结构完整和抵达冷静的微观记录,《波螺油子》后半部分融入了一些口述史,增加了细节,也试图加大感染力,这导致一本书前后叙述略有差异,部分意义上破坏了平衡性与节奏感。这种亡羊补牢的动作,实属无奈。

青报读书:如何平衡“个案深描”与“宏观叙事”的关系?是否存在因细节过度放大而遮蔽结构性问题的矛盾?所运用的不同媒介的史料之间,是否也存在冲突,比如官方档案与居民口述的矛盾?

李明:对历史写作而言,“个案挖掘”与“宏观叙事”是两个无法回避的环节,只有宏大叙事,就看不见细胞与肌理,看不见活着的人,窥测不到七情六欲;而仅有个案拼接,则无法透视命运颠簸的时代逻辑。那么,这两者的平衡就需要仔细斟酌,因为材料的多寡、真伪带来的结构失衡,则是另一个层面的问题。上述三个环节放在一起,把握不当就危机四伏,直接的结果就是对真实性和完整性的损害。有些时候,这种伤害足以致命。

青报读书:你又如何避免地方情感投射对于历史阐释的干扰?

李明:作为一个本土写作者,20年相关工作的前一阶段,个人对有意无意的地方情感投射,毫无警惕。但这个危害随之就出现在对历史人物和事件的尺度把握上,自觉不自觉地唯多、唯上、唯高、唯全,死拉硬扯,以偏概全,结果就导致对历史真实的更大背离。对个体而言,基于不言自明的寄托需要,地方情感投射或许不会全部消弭,但泛滥开来,则贻害无穷。毋庸置疑的是,放弃了质疑,放弃了审视,放弃了鉴别,放弃了批判性,实质上就是放弃了对真相的追问,最终不可能抵达历史真实。

青报读书:一直以来,青岛近现代历史研究给人一种缺乏系统性的琐碎印象,你认为青岛历史还有哪些未被充分挖掘的切入点?数字化工具会如何改变地方史研究?你个人的书写方向又会发生怎样的转向?

李明:青岛的区域史、城市史、门类史研究,缺乏系统性框架搭建,非今天才有,批评的声音一直时断时续,学术性匮乏也不言而喻。一个没有获得充分挖掘的历史土壤,切入点比比皆是,需要开垦的领域也比比皆是,新的方法论的引入,移民史、工业史、生活史、时尚演变史都在其中。数字化工具会带来一些工作上的便利,但不会促成思想和价值提升的质变。历史叙事不可能一蹴而就,也不会昙花一现,一些拥有独立判断和有能力掌控新工具的年轻人,不断加入进来,不断积累,不断发现,希望的光亮就会逐渐扩大。抱有信心是必要的,也只有抱有信心,才能一步步抵达彼岸。

就个人来说,增订过《中山路喧哗史》和《身体、疾病与城市隐喻》之后,回头最终完成400万字的知识分子与青岛发生联系的编年事辑,工作差不多就可以告一段落了。新舞台的堆积搭建,终究会由不固步自封的新生力量完成。(青岛日报/观海新闻记者 李魏)

青岛日报2025年3月12日8版

责任编辑:王逸群