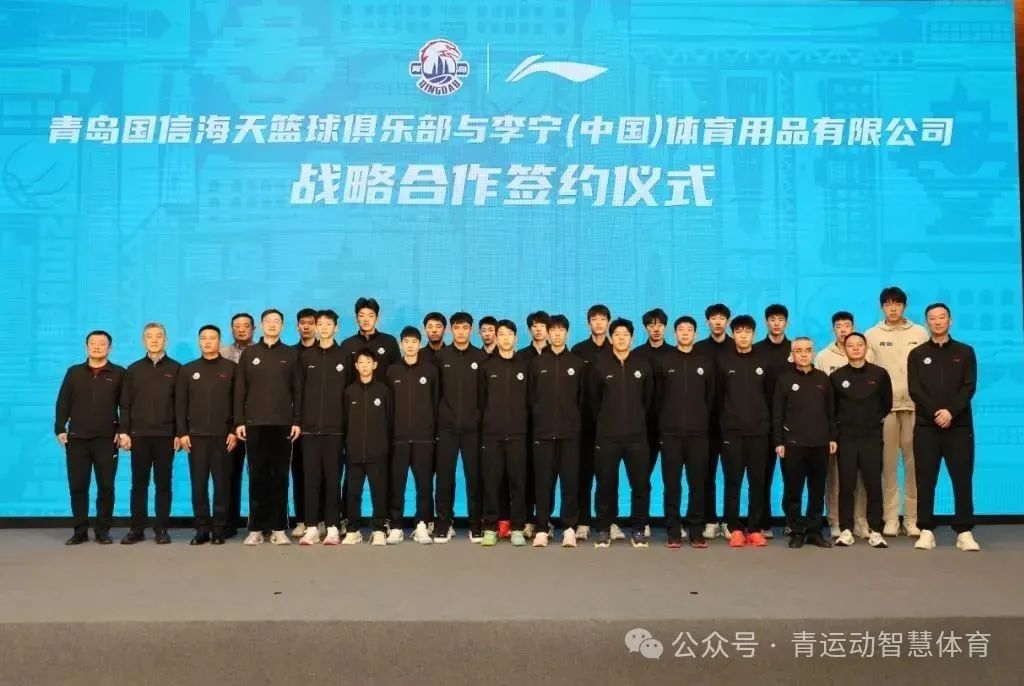

在全球化与城市化交织的背景下,体育品牌与城市的关系已从单向赞助演变为多维共生的生态构建。3月27日,李宁与青岛国信海天篮球俱乐部(下称“国信海天”)达成了“以城之名·无限可能”的战略合作,这不仅是一场商业联姻,更成为观察中国体育产业升级与城市品牌战略相结合的一次典型案例。这场合作背后,折射出体育品牌寻求差异化竞争的迫切需求,也揭示了城市通过体育IP塑造软实力的深层逻辑。

体育产业的本质是资源整合与价值共创。李宁作为中国本土体育品牌的领军者,选择与国信海天这家位于海滨城市青岛的篮球俱乐部深度绑定,其战略意图直指行业痛点——在国内职业体育商业化程度不足、城市体育文化尚未成熟的现状下,品牌需要通过与城市共建生态,实现市场渗透与用户粘性的双重突破。

对国信海天而言,职业篮球俱乐部是青岛这座城市形象的重要载体,但长期以来都面临着青训体系、球迷文化、国际资源等方面的缺失和不足。此次,李宁的介入,恰好填补了这些缺口:其专业运动装备与科学训练方案为青训体系注入“硬实力”;NBA级教练、欧洲战术分析师的引入,则通过“技术输血”提升竞技水平;而品牌与城市联名的文化产品、全民赛事活动,更将篮球从竞技场推向社区,转化为城市居民的生活方式。这种合作模式,本质上是通过品牌资源激活城市体育产业链条,实现从“赛事经济”到“全域经济”的跃迁。

李宁与国信海天此次合作绝非偶然,而是其“本土化+全球化”双轮驱动战略的延续。在耐克(NIKE)、阿迪达斯(ADIDASI)等国际品牌以及本土势力持续挤压国内市场空间的竞争环境下,李宁选择了一条差异化路径——通过深度绑定中国城市,构建“品牌+城市+用户”的情感共同体。青岛作为新一线城市,既有承办国际篮球赛事的基建能力,又具备海洋文化的独特基因,还拥有杨瀚森这种拥有无限可能的明星级球员,自然会成为李宁实践“城市定制化”战略的理想试验田。

具体而言,李宁可通过三大举措强化品牌护城河:其一,以篮球青训为切入点,将专业装备研发能力转化为人才培养的系统解决方案,巩固其在篮球领域的领军地位;其二,借助全球化网络,将国际资源“本土化重构”。例如引入欧美训练体系时融入青岛国信制药男篮快节奏的攻防风格,形成差异化竞争力;其三,通过“篮球+城市文化”的IP打造,如推出栈桥元素战靴、奥帆主题球衣,将产品创新与城市符号深度融合,激发消费者情感认同。这种“技术赋能+文化共鸣”的组合拳,不仅可以强化了李宁“民族品牌”的认知,更能够在“零零时代”群体中树立起“潮流策源地”的新形象。

对于青岛这座以体育为名的城市而言,此次合作还预示着其体育产业从“赛事驱动”向“生态驱动”的升级。根据《青岛市体育产业发展“十四五”规划》,2025年体育产业总规模将突破800亿元,而实现这一目标的关键就在于构建“职业体育+全民健身+文旅消费”的闭环生态。李宁品牌此次的介入,恰好提供了三重助推力:

在经济层面,青训体系的专业化升级有望培育出更多的本土篮球人才,缓解职业体育“引援依赖症”,同时通过赛事运营、装备销售、培训服务等衍生收益,形成产值增长点;在文化层面,类似“社区篮球联赛”“球迷数字社区”的民间活动可以将篮球转化为城市社交纽带,提升市民的归属感;在形象层面,国际训练营的落地、联名产品的发售,则可以帮助青岛从“足球之城”、“帆船之都”进阶为“篮球新势力”,助力城市IP的国际化输出。这种“体育+”模式,与青岛建设全球海洋中心城市的战略形成共振,为城市高质量发展开辟新赛道。

此次,李宁与国信海天的合作案例,为中国体育产业提供了可复制的范式。其一,它证明本土品牌完全可以通过深度参与城市体育生态建设,打破国际品牌的渗透格局;其二,城市管理者需意识到,体育不仅是民生工程,更是产业升级的杠杆——通过引入品牌资源盘活存量资产(如场馆、青训基地),能够实现社会效益与经济效益的平衡;其三,这种合作的成功依赖于“长期主义”,双方需摒弃短期流量思维,在人才培养、文化培育、品牌培育等需时间沉淀的领域持续投入。

同样值得注意的是,这种模式也面临相关的挑战:如何避免“运动品牌扎堆签约”导致的同质化竞争?怎样平衡商业利益与公共属性,防止社区活动过度商业化与价值化?这些问题的解答,将决定“品牌+城市”共生模式能否从个案升华为行业标准。