在时间的长河中,总有一些身影穿越时空,定格成为永恒的坐标;总有一些故事历经岁月洗礼,依旧闪耀着信仰的光芒。

1936年,16岁的沙洪踏上中国共产党领导的抗日救亡之路。20岁时,在中国人民抗日军事政治大学一分校任宣传干事的沙洪,与文工团副主任王久鸣一起创作了《跟着共产党走》(又名《你是灯塔》),这首歌曲一直传唱至今。

60余载峥嵘岁月,从热血青年到文化战士,从战地宣传的组织者到党报建设的开拓者,沙洪的一生始终与党和人民的事业紧密相连,初心不改,矢志不渝,拼搏奉献。

心中有信仰,脚下有力量。

在沙洪诞辰105周年之际,让我们在《跟着共产党走》的歌声里,回顾他的奋斗足迹,感悟他的拳拳之心,致敬历史,宣誓未来——将“永远跟党走”融入血脉、化为行动,在强国建设、民族复兴的新征程上,跑好新时代的接力棒。

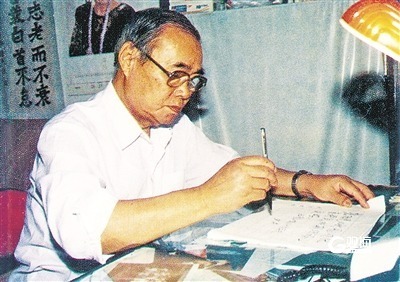

1989年,沙洪为《青岛日报》创刊40周年题词。

坚守初心、夙夜在公——

“他没有休息的时候,几乎把全部的时间都用在了工作上”

1943年,沙洪从抗大一分校调任大众日报社通联科工作。

作为通联科科长,白天,沙洪阅读大量来自各地通讯员的来稿,组织同事们讨论重点稿件,对需要补充修改或者不适合采用的稿件,由他和同事向通讯员讲明理由,并定期制定报道提示发给每位通讯员。

夜幕降临,枪炮偃息。沙洪案头的小棉油灯亮了,昏暗的光线下,摆着因敌人电台干扰而严重掉字的稿件,他逐字逐句推敲着上下文。每个清晨,《大众日报》抵达读者手中,经他亲自编辑刊发的新闻总能做到最全面、最准确。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。消息传来的那一刻,刚刚睡下不久的沙洪一改往日的慢条斯理,趿拉着鞋从房中跑出来,连声问道:“怎么回事?”当他从乡亲们的口中听到这个激动人心的消息后,立刻手舞足蹈,拍着巴掌大笑起来:“我们吃尽苦头,就是为了这一天的到来。”乡亲和战友们七嘴八舌地重复着他的话,小院成了一片欢乐的海洋。

日本宣布投降后,山东军区根据中共中央军委和朱德总司令的命令,组成五路大军,向济南、青岛等大城市和胶济、津浦等交通线进军。《大众日报》和山东所有新闻单位迅速抽调人员随军采访,沙洪作为记者团首席记者也在其列。

此时,据守诸城的日伪军仍负隅顽抗。炮火连天,为了获得第一手消息,沙洪坚持随部队一同行动。9月8日,日伪军弃城逃窜,诸城宣告解放。沙洪第一时间从师指挥所通过电报发出了胜利消息。

抗日战争结束,《大众日报》的办报条件日趋平稳,开始增设副刊。“才子”沙洪担当起副刊主编这一任务。工作中,沙洪尽心尽责,常常通宵达旦,对通讯员发来的“大家唱”“庄户诗”进行“再创作”,指导年轻的同志们快速成长。

解放战争打响后,沙洪再次奉命前往鲁南敌后采访。在那段硝烟弥漫的战争岁月,一段段经历给战友们留下深刻印象——冬季里,沙洪不顾严寒跳入湍急的河流,将战友们乘坐的小船推出急流;烽烟炮火中,他用一篇篇新闻稿件,书写军民浴血奋战、可歌可泣的奋斗历程。

1948年底,淮海战场捷报频传,徐州宣告解放。沙洪从济南带领一支新闻队伍南下徐州,创办《新徐日报》和新华社徐州分社,并任副社长兼总编辑、编委会主任。随后又被派往青岛,任青岛日报社首任总编辑。在他的劝说下,妻子姚明来到青岛工作,两人将家安在了湖北路4号。他们的儿子、小女儿在此出生,沙洪分别用“大海”与青岛的“青”为孩子取名,也将对青岛的感情融入青岛的建设与宣传工作中。

沙洪与妻子姚明合影。

在青岛日报社工作期间,沙洪夙夜在公,彻夜不眠地工作近乎常态。

“他没有休息的时候,几乎把全部的时间都用在了工作上。”曾与沙洪共事的《青岛日报》时事编辑、102岁的老报人吴树生说。沙洪妻舅姚旭自小跟着沙洪夫妇生活,他回忆说,“每当我半夜醒来,总看到他书房里还亮着灯,常常听到他的咳嗽声。”

1954年,沙洪调任中共中央宣传部,后又到中共中央组织部宣教干部局等部门工作。作为一名从抗日战争一线走出来的新闻工作者,沙洪始终以“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的奋斗精神和乐观赤忱,感染着身边的每一个人。

这是党的新闻工作者忠于职守、心怀家国的缩影,那些关于真相的执着、关于文字的敬畏、关于时代的担当,在字里行间生生不息。

提携后辈、春风化雨——

“他严肃认真、细微严谨,而又从容大方、温和可亲”

1948年,22岁的耿林莽迫切地想要投身革命。他投书《新徐日报》,申请参加工作,很快就收到了沙洪的面谈邀请。

“这样一位首长亲自和一个无名小卒的年轻人谈话,这本身便使我深感惊异,备受感动。”耿林莽在回忆录中写道,“他穿一套褪了色的黄军装,却非军人风度,有一种安详平和、温文尔雅的文人气质。”

谈话后没多久,耿林莽便接到上班通知。考虑到耿林莽身体不好,沙洪没有安排他随军南下,而是让其留在报社,并给他分配了单间宿舍方便调养身体。

《青岛日报》创刊后,耿林莽被调到青岛。此时,他已经在报上发表了不少诗文,沙洪因此安排他担任《青岛日报》副刊编辑。耿林莽这才知道,忙碌的工作之外,沙洪始终默默关注着他的生活和工作,那些发表在报上的文章,都被沙洪一一记在心里。

“我那时年轻,性格内向,除了埋头工作,从不到领导身边走动。沙老并不负责审副刊稿,但我发现他很关心我写的杂文,不止一次亲自给我修改题目,改得新颖又贴切。”后来,耿林莽应沙洪要求开展一项棘手的调查工作。“这件事使我战战兢兢,因为从无这方面的工作经验,但还是硬着头皮去‘闯’了。”

一天午休时,耿林莽找到正在俱乐部下象棋的沙洪,向他汇报工作进展。沙洪一边听,一边给予耐心指导。“记不清这事是怎样了结的了,恐办得不是很出色,但沙老没批评我。”耿林莽说,“他是一位严肃认真、细微严谨,而又从容大方、温和可亲的领导。作报告时也是侃侃而谈,从不疾言厉色。”

在吴树生记忆中,沙洪也是如此。“他对每个人的工作都是一视同仁的关心。”吴树生说,“他好像有种特别的气质,不管‘进步’还是‘落后’,不论职位高低、脾气好坏,都能交流起来。”但对于稿件,他绝不放松要求,稿子写得马马虎虎,只要被他看一眼,立马“露馅”;审稿过程中,当他发现记者对稿件内容把握不够准确,重点不够清晰,也从不发火,而是将记者叫到案旁,手把手地指导改稿。

此后多年,很多在青岛日报社共事过的编辑记者们一直与沙洪保持着联系。

当已经成为作家的耿林莽将自己出版的文集寄给沙洪时,沙洪热情地回信道:“散文诗这种形式很好,我是很喜欢读的……希望你继续多写,写得更好。”

如春泉润物,于无声处滋养人心。在铅字与墨香交织的岁月里,沙洪以对青年人默默的关怀和提携,照亮了无数新闻工作者的求真之道、传承之路。

老骥伏枥、壮心不已——

“有一分热就发一分热,有一分光就发一分光”

“朝阳和夕阳,同是一个太阳,只不过东升西降,推动着历史巨轮向前方……人生易老志不老,晚秋红叶更傲霜。有一分热就发一分热,有一分光就发一分光……”1991年,中共中央组织部为表彰全国先进离休干部,拍摄了电视片《同是一个太阳》。

此时,沙洪已是古稀之年,但在工作之余,他还是抽出时间,为这部电视片创作了歌曲《朝阳和夕阳》。而这首歌,也正是他离休生活的真实写照。

1988年8月,沙洪从中共中央组织部离休,可忙了一辈子的他,却依然闲不下来。他说:“在人生创业的征途上,如果说年轻时是三十而立的话,那么到了年老时第二次创业应该是六十而立,而这六十而立之年,又正是人生最为成熟、炉火正红时。”

宋庆龄基金会、《民主与法制》社、北京现代管理学院、《老人天地》杂志……一项项工作填满了沙洪的离休生活。

“我母亲创办《老人天地》后,父亲就担任了杂志的编委会主任。”沙洪的儿子沙大海说,“能为老年人做点事,他和母亲都很高兴。”

《青岛日报》记者采访沙洪儿子沙大海。

在这里,沙洪提出了“老年刊物老人办”的观念,为全国老年刊物办刊走出了一条创新之路。同事胥仕中回忆,即使病魔缠身,沙洪仍然躺在病床上同他交流了一个多小时,向他传授办好《老人天地》的经验。

上世纪90年代,一份反映假药致多人死亡的材料递到时任《民主与法制》社社长沙洪的案头。令沙洪无比痛心的是,这起制假售假的案件背后,还存在着极端恶劣的“保护伞”问题。他气愤地说:“为了钱就可以制假害人,不顾人的死活吗?就可以违法乱纪吗?”

在沙洪的支持下,《民主与法制》以内参的形式连续向上级部门反映情况,随后又对相关制售假药案进行连载报道,呼吁有关部门保护消费者用药安全。

“为了这个案子,他好几天不出门。天天坐在那就是写,每天都写到夜里两三点。”姚明心疼丈夫,让他休息会儿,到院子里活动一下,可怎么说他都不听。

10多年里,经过沙洪整理、上报的相关稿件、资料摞起来足足有一米多高。朋友劝他不要在这个案子上投入这么多精力,他没有争论,只是将一幅“办一件事就要把这件事办到底”的字幅送给他们,无声地表达着他的坚持。

正以处心、廉以律己——

“要那么多钱干什么,组织上已经为我安排了一切”

从北京景山公园向西,穿过沙滩后街来到沙滩北街乙2号院,中宣部大院的家属楼闹中取静。今天,这个游客最密集的区域,仍然保持着旧时的模样。

沙洪在北京居住的家属楼。蔺君妍 摄

自1954年沙洪从青岛调往中共中央宣传部,直至沙洪和姚明去世,他们都住在家属楼中一间不大的房子里。姚明曾说:“我们的家是五十年‘一贯制’。”客厅里,除了刚搬来时购置的两套沙发,客人进来几乎连坐的地方都没有。

“当年,青岛日报社实行工资制,沙洪定为十一级,我定为十四级,两人工资加起来,钱多了,却不知怎么花。那时的大虾才一角五分钱一对。”姚明在一篇回忆文章中写道,在青岛工作一段时间后,两人就遇到了第一次调级,可沙洪不但自己不调,还劝姚明也别调。此后的50年中,沙洪和姚明两人的工资级别几乎没动。

上台作报告,沙洪挑不出一件“体面”的衣服,常穿着姚明的衬衫上台。台下的人暗地里笑他:“你瞧,他穿着姚明的衣服呢。”沙洪从不在意。

姚明常和儿女们唠叨:“你爸爸这一辈子,遇到分房、晋级全都让给别人了。他对钱没有概念。”可沙洪却说:“要那么多钱干什么,组织上已经为我安排了一切。”

房间的陈设朴素无华,可一旦走进卧室、书房、客厅,满墙满架的书籍,却足以反映出房间主人精神生活的无比富足。

工作之外的沙洪不爱交际,沉默寡言。在沙大海的记忆中,青年时代的他偶尔走进父亲的书房,看到的只有窗下的一张书桌、一盏孤灯和父亲伏案读书、工作的背影。“我的父亲,他是一个纯粹的文人。”沙大海说。

沙洪家中使用多年的书桌。蔺君妍 摄

沙洪常对孩子们说,君子合而不党,小人党而不合。大女儿沙红叶说:“类似的话,我在许多地方听到、看到,可是从来没有被爸爸说出来这么贴切。”

沙洪的一生,只有因工作、学习、生活而结识的无数战友、乡亲、同志、同胞乃至亲人,却没有一个与他有个人利益关系的“朋友”。

在中组部工作期间,不少同事、朋友,甚至素不相识的知识分子、文化界人士登门请求沙洪解决问题,他都耐心接待,倾听每个人的诉求,尽其所能给予帮助。可到他和家人的事上,沙洪却从未托过一点“关系”,找过一个“朋友”。

姚明常说他“倔”“拧”,沙洪则泰然处之,还挥笔写下了诗句“甘为耕作一头牛”。沙洪的孩子也都深受父亲言传身教的影响,看重人品、知识、能力。73岁的沙大海,至今依然工作在中医临床一线。

走近沙洪,我们看到的,是他“正以处心,廉以律己”的清廉品格;是他“一生不交‘利益朋友’”的正直本色;是他“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”的豁然气度;是他用几十年如一日的坚守,诠释着一名共产党员的初心。

历史的航程波澜壮阔,时代的号角催人奋进。时间流转,不变的是一名共产党员对党和人民事业的无限忠诚与热爱,它激励着我们“跟着共产党走”,砥砺前行,走好新时代的奋进之路。(青岛日报/观海新闻记者 蔺君妍)

青岛日报2025年4月11日4版

责任编辑:岳文燕