我的书房

书房最早可以追溯到古希腊时代,是文人学者藏书、阅读、思考、写作、讲学的场所。

“斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。”这是唐代诗人刘禹锡《陋室铭》中的名句,描写的是诗人自己的书房。在中国传统文化里,书房不仅是一个人读书、写书、藏书的空间,也是一种文化情怀的象征。作家冯骥才说:“我要我的书房‘四壁皆书’。故而房中除去门窗,凡墙壁处,皆造架放书。书架由地面直通屋顶。我喜欢被书埋起来的感觉。”

书房体现的是“一个人的世界,精神的世界,想象的世界”。于很多喜欢读书的人而言,书房有两种境界:一桌一椅一坐榻,一灯一人一卷书,是一种私人化的书房情怀;“如果有天堂那一定是图书馆的模样”,图书馆和书店也是很多爱书人的流动书房。

躲进书房成一统

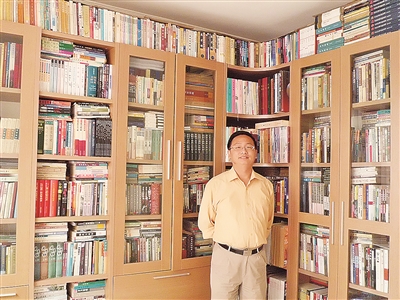

“我的书房,其实不是一间,二室一厅的住房里,几乎每个角落里都见缝插针塞着、摞着、堆着书,造成这种散点式藏书的原因,其实很简单,就是书太多了。8万多册藏书,仅仅一个房间无论如何也放不下。”藏书家陆安对记者说,“藏书多了,固然有助于研究,尤其是搞历史研究的,全靠史料阅读这个基本功,舍此并无捷径可走,但是,没地方放书,也是一个很大的麻烦。”

陆安的书房如同一个迷你的图书馆。

书房对于陆安来说,无疑就是精神的栖息地。早在2004年就被评为“青岛市十大藏书家”之一的陆安,其藏书用“汗牛充栋”来形容,并不为过。他家中满坑满谷的藏书,是几十年如一日,从各个书店、各个地方乃至各个国家一本一本“淘”来的,主要侧重于中华民国史、中共党史的相关史料。

“父亲是建筑工程师,虽是学理科的,但爱好阅读,经常从单位那个规模不大的图书室中借书看。在他的熏陶下,我很小就养成了读书的爱好和习惯。上小学的时候,每天傍晚最期盼的就是从父亲的黑色手提包中,淘出宝物一样的书籍来。”50多年之前的如烟往事像一道光,令陆安记忆犹新,也照亮他与书同行的前路。

尽管那是20世纪70年代初期,文化如同荒漠一般令人窒息和饥渴,但这种缝隙稍开的有限阅读,却开启了他终生不渝的读书旅程。当时能读到的不过就是《李自成》和《金陵春梦》之类的读物,有的版权页上还赫然印有“内部出版”的字样。由此撒播的对历史好奇和喜欢的种子,却落地生根、春桃满枝。最终,他成为研究历史的专业工作者。

有人曾说过,四五十岁之前不要研究历史。历史本质上说就是史料学,不能一本本地把相关史料啃下来,就谈不上做历史研究。“板凳要坐十年冷,文章不写一句空”,说的就是这个道理。搞历史的,家中没有一定的藏书规模,自己没有养成勤奋读书的习惯,是不可能有所成的。陆安最欣赏鲁迅先生说过的两句话,即“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋”“哪里有天才,我是把别人喝咖啡的工夫,都用在工作上”。“不妨替换一下,把‘小楼’换成‘书房’,对于我来说,或许更恰当。我这个人也没啥别的爱好,基本上不外出交际,不喝酒不抽烟的,躲进书房看书,几乎是唯一的爱好。”陆安说,“做学问,没有什么八小时之外的概念,啥时候有空,啥时候看书。”

陆安的书房,宛如一座水源充沛的蓄水池,各种与专业有关、学贯东西的好书源源不断地涌了进来。2009年,他去德国访学期间就买回了不少原版的、有珍贵历史图片的书籍。近年来,国内出版的一些经典性历史作品,如金冲及的所有党史作品、杨天石和杨奎松等的所有民国史作品,在他的书房中都拥有了一席之地。

青灯黄卷,手不释卷。阅读如同呼吸一般,成了陆安生活中的“标配”。读书的成本也不低。2010年夏,陆安去南京开会,忙里偷闲,见缝插针,在这六朝古都中搜求喜欢的书,徜徉在南京大学校园外那著名的书店一条街上,流连忘返,一口气买了好几千块钱的历史书。在禄口机场坐飞机回青岛时,行李托运超重,被罚了五百多元。虽然心痛不已,但回到书房,读好书的快感,是一种“关门即深山”的松弛与舒适。

书房即乐土

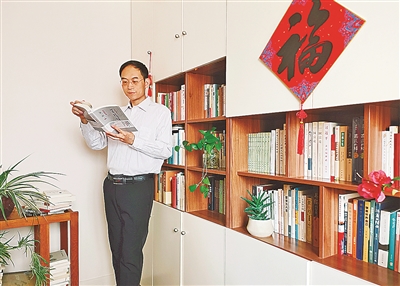

“生逢盛世,我们无比幸运,更要重视读书。”记者采访刘丰时,他刚看完《苦难辉煌》。大千世界,磁场广泛存在。爱书人与书房,是一种高度融合的能量场。

刘丰把读书当作营养餐,坚持大量阅读。他说:“20多年来,每年读50本到100本。”刘丰分享了自己的读书增益法,见识上做加法,海纳百川德载物;精神上做减法,大道至简舍亦得;应用上做乘法,见微知著臻于善;本质上做除法,去伪存真事上磨。

在书房读书是刘丰的生活常态。

书房承载着人们对知识的渴求,对心灵的滋养,对精神的追求。刘丰最早的书房是在江西。儿时,他见爷爷读书看报很是羡慕。那时,父母在汽车站摆摊租小人书。买回的新书和新画册,先编号,撕封皮,用糨糊粘到大布上作招牌,整个摊位仿佛一个巨大的行为艺术现场,很是“吸睛”,吸引了南来北往的旅客驻足读书。1982年,洪水淹没县城书店,父亲淘了很多书。晾干后的书虽然皱皱巴巴,但成为刘丰的精神加油站。在那一张书桌一张床的小书房,令他印象最深的是查字典看《水浒》,用着四角号码词典,书看得很费劲但有趣。如今,那些书都走散了,仅剩一本《中国历史名人辞典》,纸质虽薄却柔韧,见证了刘丰阅读的心路历程。

从单身宿舍的书箱到结婚后各种房子的变迁。刘丰始终拥有自己的流动书房,或是一张书桌上立起的建议书架,或者把书柜顶天立地建在客厅、卧室。无论在哪里安家,刘丰总是会刻意营造书房的氛围。“一个家固然要有浓郁的烟火气,但如果没有书房、没有书卷气是不完整的。”无论是斗室,还是大房子,刘丰的书房显眼处,都会摆放10卷《史记》,那是30年前,父亲给即将做教师的刘丰所送的精神食粮。这是书,更是指明灯,照亮的是刘丰的读书之路。

“我还在平度有过一个独特的书房。”2017年,刘丰驻村帮扶两年,单人床书房合二为一。他在争取多方支持脱贫攻坚的同时,帮助建立了图书室,并捐赠了藏书,让当地的乡亲像他一样有了看书聊天的固定书房。

“读书是向慢生活致敬,拥有书房是一件极其幸福的事情。”刘丰现在的书房简约淡雅,他自己设计书橱造型,“既雕既琢,复归于朴。”随着书房变大,他的藏书更是卷帙浩繁。他把书房命名为“六乐斋”,总结为六乐:探索之乐、安身之乐、真情之乐、唯美之乐、正心之乐、致用之乐。

精神的天堂

“书房里是一个世界,一个一己的世界,又是一个放得下整个世界的世界。”李萱对世间万物拥有持续、饱满的热情,这得益于她从儿时就拥有的读书习惯。尽管,拥有一个书房是绝大多数人无法企及的梦想,但是每一个爱读书的人都能想方设法营造自己的“天堂”。

小时候的李萱在姥姥家长大,炕边的那面墙就是她的第一个书房。三岁的时候,她看着墙上一幅识字挂图认识了百十来个字,墙上还有两幅年画,画的名字印在上面,《阿姨给我们种牛痘》《慰问军属刘大妈》,这些字也牢牢记在心里,慢慢地自己就能读妈妈给买的小画册了。几本画册翻来覆去看腻了,就趴在墙上读糊墙的报纸。横着读、竖着读,体会识字阅读的乐趣。

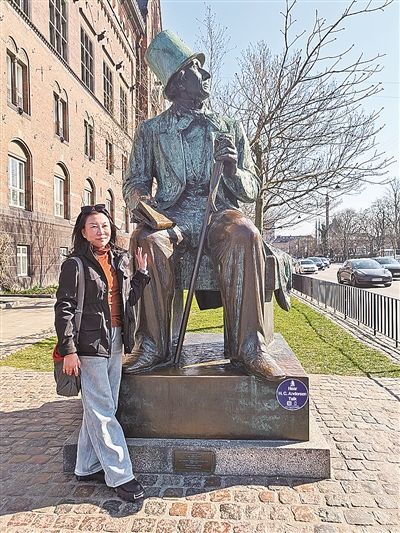

读万卷书行万里路。李萱在安徒生的故乡膜拜这位童话作家。

“小学五年级,语文老师组织了一次很有意义的活动,让班里的每位同学都带来一本书,建立一个班级书房,这样每位同学都有机会读到四十多本书。我选的是瑞士作家埃里希·冯·丹尼肯的著作《众神的战车》。语文老师特意走过来翻看我的书皮,她可能想知道全市作文竞赛得大奖,语文考试通常考满分的我喜欢看什么书,结果让她稍稍有些意外。对我来说,读书就像吃饭喝水一样,是生活的一部分,毫无功利心,我读的书很杂,但是作文选之类的书是从来不读的,因为只要有足够的阅读量,写作和阅读理解自然会变得很简单。写作本应是个体的表达,那些被作文选规训出来的文字模式一眼看去就觉得很无趣。”少年时代,李萱订阅了《儿童文学》和《少年文艺》,也经常去书店,看的多买的少。那时候读书大多靠借阅,书店翻书看,图书馆借书看,同学间互相换书看,在姨妈家的书架上找书看,只要想读书,总能想方设法找到书来读。从中国古代四大名著到《简·爱》《呼啸山庄》《红与黑》《包法利夫人》《傲慢与偏见》等外国文学经典,从《朝花夕拾》《家》《春》《秋》《四世同堂》《三侠五义》到《收获》《十月》《中篇小说选刊》无所不读,阅读打开了李萱观察世界、了解人性的大门。

大学里住上下床,一入校,高年级的同乡就帮李萱找来一个简易的置物架固定在床头的墙上。“书店买的书、图书馆借的书,再加上专业课本,一排排码上去就是一个像模像样的书架。铁质床架夹上一盏小台灯,床帘一拉,这就是我的专有书房了。宿舍床铺上这个小小的角落是真正意义上的书房,因为它具备了阅读、藏书、思考、写作的全部功能。这个书房隔绝了六人宿舍的嘈杂、隔绝了尘世的纷扰,让我可以心无旁骛地沉浸在书的世界里。”当时,李萱痴迷上了古典文学、先锋文学、魔幻现实主义文学、伤痕文学,柏杨、李敖、加西亚·马尔克斯、米兰·昆德拉、卡夫卡、玛格丽特·杜拉斯,从小对文字的渴望在这四年里得到了全然的满足。

后来,李萱在有了自己的家之后,总有一个房间被当作书房,在里面摆了书架,喜欢的书整整齐齐地陈列其上。有了书房,在书房里读书的时候却不多,经常看的书一般会放在床头或是沙发旁随手翻阅,这个专门的书房并不能像大学的床铺书房那样让她全然地静下心来读书,再搬家索性取消了书房,把书架直接摆在客厅里。

此后,李萱找到了自己喜爱的城市书房——不是书店。很多年里,她常常在周末用半天时间泡在不是书店,找一个安静的角落坐下,手机调为静音,点上一杯饮品,选上一本好书,然后用半天的时间迅速读完。在这个城市书房里,她重新找到了青少年时代如饥似渴的阅读体验。窗外日光流转,书房里咖啡香氤氲,书中气象万千……几个小时过去,合上书页抬起头来,感觉通体舒畅,常常不知今夕何夕。为了致敬这个坚守了30年的城市书房,李萱经常会把读过的书买回去,算是对书店的一点支持。因为只有这样,这座城市的书房才能走得更远。(青岛日报/观海新闻记者 崔燕)

青岛日报2025年4月14日8版

责任编辑:孙源熙