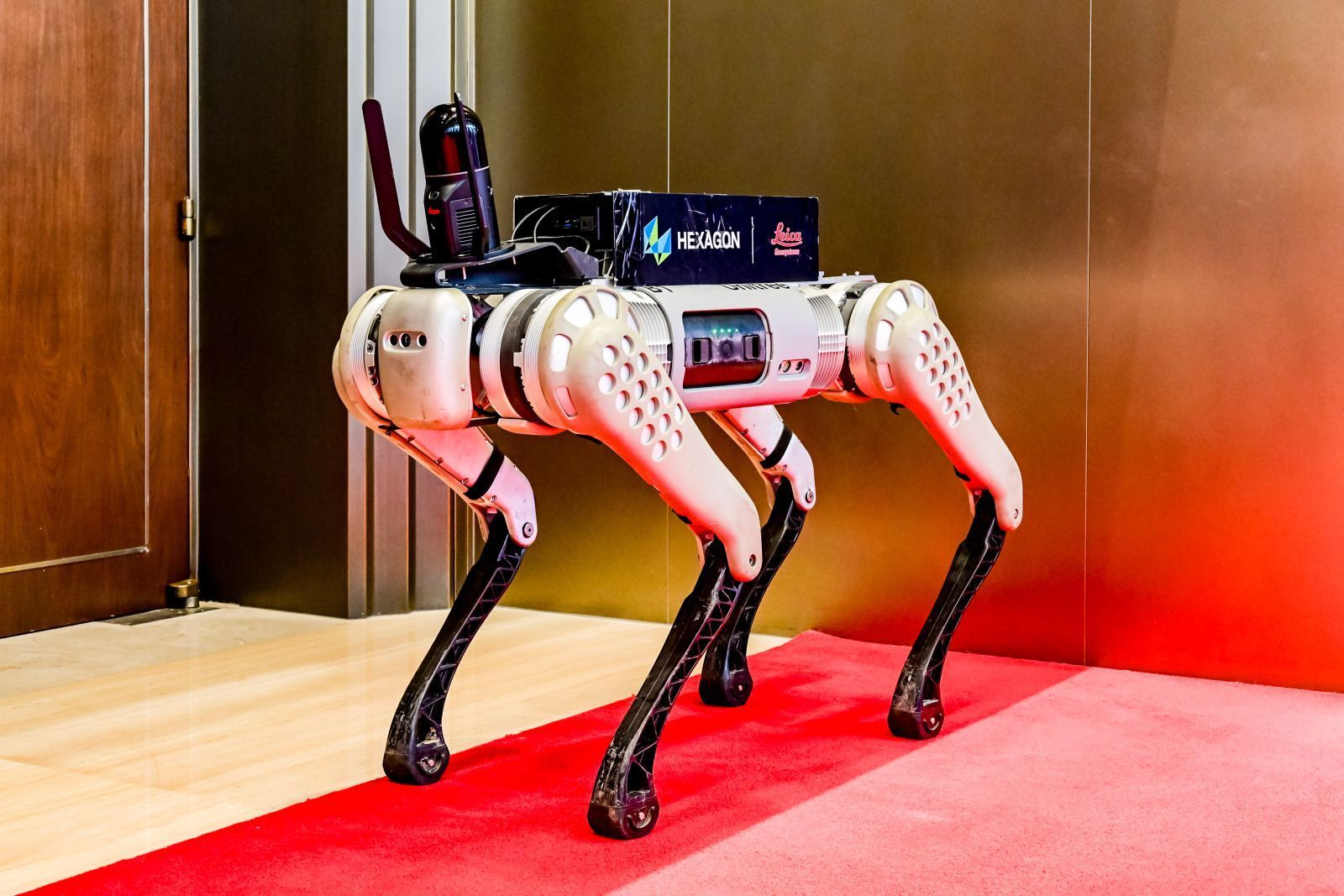

昨天晚上的青岛国际会议中心广场前红毯上,机器人在众人瞩目下上演一场赛博走秀,冲上热搜;今天的青岛国际会议中心更是未来感十足,从翩翩起舞的人形机器人到憨态十足的机器狗,再到酷炫的外骨骼机器人……共同构成了青岛具身智能机器人产业发展的生动图景。

就在今天,青岛市具身智能机器人生态发展大会在青岛国际会议中心举办,展示了这座“品牌之都 制造之城”向北方地区具身智能机器人产业创新高地强势进击的姿态。

“机”聚新动能,“智”创新未来。在这场前沿产业盛会上,行业专家、高校及科研机构、产业链上下游企业齐聚,产业、人才支持政策集中公开,百亿元级基金重磅发布,一批超级场景组团寻求合伙人,青岛“技术、产品、生态、场景”联动迭代的产业版图愈发清晰。

政策赋能 构筑产业“强磁场”

具身智能机器人产业,注定是2025年最热的赛道之一。“青岛产业基础雄厚、创新生态完善、应用场景丰富,具有发展具身智能机器人产业的独特优势。”刚刚被聘任为青岛市具身智能机器人产业战略咨询委员会主任的中科院院士乔红非常看好青岛的产业前景。

锚定打造北方地区具身智能机器人产业创新高地和重要研发制造中心的目标,青岛将人形机器人作为创新型“10+1”产业体系重点发展的细分赛道之一,提速布局、聚力创新。

在此次大会上,《青岛市具身智能机器人产业2025年行动方案》发布,释放出青岛将在培育头部企业、提升创新能力、优化场景生态等方面持续加大支持力度的信号。活动中还发布了相关的人才政策,进一步培育和吸引具身智能产业高端人才、紧缺人才。政策层面的“精准滴灌”,将为产业发展提供更优的要素供给,构筑产业生态“强磁场”。

作为由前沿技术驱动的产业,具身智能研发与试验成本高,这也决定了产业发展对投资的依赖,尤其是对耐心资本的需求。值得关注的是,在这次活动中,青岛海尔创业投资有限责任公司携手青岛市创新投资有限公司,签署具身智能机器人产业基金战略合作框架协议,共同发起设立目标规模100亿元投资基金。“政府引导+链主带动+市场化运作”的组合拳,将撬动技术、人才、产业资源集聚,构建有竞争力的产业生态。

更具前瞻性的,是青岛对“数据训练场”的布局。在活动中,青岛市具身智能机器人训练场“一场三区”建设启动。具身智能机器人的智能化水平,取决于其“吃”了多少高质量数据,依托青岛工业、康复、海洋等领域的基础资源和发展优势,青岛将打造通用场景区、康复场景区、海洋场景区,解决数据采集效率低、成本高以及缺乏统一标准规范等关键问题,加速机器人的学习和进化过程。

生态协同 打造创新“聚集地”

具身智能需要“超强大脑”与“灵活肢体”的协同进化,因此它成为芯片、传感器、软件、人工智能、通信、机械、材料等诸多前沿技术的集大成者,产业链上下游的协同显得尤为重要。青岛在智能制造上优势显著,在人工智能方面超前布局,中科曙光等500余家人工智能企业扎根,今年全市算力规模将突破1万P,加速了具身智能产业的崛起。

目前,青岛已经初步形成了“大小脑、本体、零部件、场景应用”全覆盖的产业链条。特别是一批关键零部件企业,以“技术纵深”切入产业链。“在谐波减速器、行星滚柱丝杠等关键零部件领域,国华智能、丰光精密等重点企业创新产品已进入国内外整机企业供应链。”市工业和信息化局党组书记、局长刘大川介绍。在终端领域,青岛的智能制造企业则以场景为突破形成优势,比如海尔研发的洗护机器人、扫地机器人等产品已具备自主感知和任务执行能力;卓业医疗全球首台AI手术导航机器人将穿刺精度提升至亚毫米级。

然而,对比国内的先进城市,青岛在具身智能尤其是人形机器人方面仍然存在一些短板,比如中游整机集成企业较少等。实现从“单点突破”到“生态聚变”,需要产学研用之间更加紧密的协同。在今天的活动中,青岛市具身智能机器人产业战略咨询委员会和发展联盟正式成立,“双智库”的配置,将更好发挥跨领域、跨学科优势,加快产需对接、联合攻关、成果转化和示范应用,共同推动产业集群实现更大的跃升。

然而,对比国内的先进城市,青岛在具身智能尤其是人形机器人方面仍然存在一些短板,比如中游整机集成企业较少等。实现从“单点突破”到“生态聚变”,需要产学研用之间更加紧密的协同。在今天的活动中,青岛市具身智能机器人产业战略咨询委员会和发展联盟正式成立,“双智库”的配置,将更好发挥跨领域、跨学科优势,加快产需对接、联合攻关、成果转化和示范应用,共同推动产业集群实现更大的跃升。

场景牵引 拓展应用“练兵场”

在中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所智能科技部主任王扬看来,机器人作为具身智能的最佳载体,目前正在迈入爆发的前夕。工业制造、商业服务、家庭服务都是应景应用的具体方向,短期会进行封闭和半封闭的任务泛化,远期才能进行更高复杂度的任务。也就是说,具身智能距离真正的商业化落地,还需要更多的技术突破和场景试验。

场景落地正是青岛具身机器人产业发展的优势所在。青岛家电产品的产量占全国10%,高铁动车组产量超过50%,年造船规模超过300万吨,汽车整车产量超过100万辆……为机器人提供了丰富的“用武之地”,并在落地应用上实现率先破题。比如在青岛卡奥斯工业智能研究院的实验室,具身智能机器人能够在同时生产上百种型号空调外机的生产线上,一眼看出产品型号,并可以精准识别产品型号、螺丝孔位,自行规划操作路线、完成装配,极大地提高了工厂的上新效率。

此次大会上,青岛集中发布了一批覆盖儿童和养老服务、智慧家庭、工业制造、智慧城轨、轨道交通装备、智慧港口、海洋勘测、医疗康养等领域的60余个超级场景。以智慧港口场景为例,机器人可承担智能巡检、高危作业、辅助生产等任务,降低作业成本。这些场景的开放,不仅为机器人提供了“实战练兵”的舞台,更将倒逼技术迭代与商业模式创新。这种“以场景换技术、以市场换投资”的思路,或许将成为青岛具身智能产业的“破局密码”。

以此次大会为新起点,青岛正以磅礴之姿拥抱这场全新的产业革命,让工业制造和具身智能碰撞出更多的未来场景。(青岛日报社/观海新闻记者 王国钰)

责任编辑:孙飞