“合众志威驱日寇,还炎黄钟秀山河”

这首气贯长虹的“战地诗”是抗战英烈孙春林用鲜血留给后人的“精神遗物”

“吼声《满江红》一曲浩歌,飞回声响撼五岳。合众志威驱日寇,还炎黄钟秀山河。”已经80多岁的孙永志,不久前刚做过手术,但念起这首诗时,依旧中气十足,眼眶也泛了红。这首诗,便是他的父亲、革命烈士孙春林在抗战时期奋笔写下的一首战地诗,以抒报国之志,誓与日寇不共戴天。

年仅35岁便牺牲在战场的孙春林,除了一张照片,几乎没有留下什么遗物,这首诗,也成为孙永志为数不多可以纪念父亲的“精神遗物”。“我的名字叫‘永志’,寓意立志永远不忘革命先辈、不忘保家卫国。”直至今日,孙永志依旧在搜集着关于父亲事迹的蛛丝马迹,且用自己的方式向后辈们讲述。

孙春林烈士。 受访者供图

一张画像

寄托对父亲无尽的思念

近日,记者来到孙永志家中,在客厅醒目位置,摆放着一张孙春林的画像。“父亲走得太早了,仅留下了一张不太清晰的合影照片。当时,我把他的头像裁了出来,但图像很小也很模糊。”孙永志告诉记者。

“这张画像是后来青岛大学美术学院教师马君弟帮忙绘制的,把父亲的原貌到精神气质都还原出来了。”孙永志说。2021年9月27日,青岛市退役军人事务局与青岛早报联手发起成立“为烈士画像”公益团队,“招募令”发出后,岛城众多画家纷纷报名,有大学教授、专职画家、绘画爱好者,还有在校大学生,他们用画笔描绘出心目中英烈的光辉形象。经过近一年的全力创作,“为烈士画像”公益团队已经完成百幅英烈画像。获赠父亲的画像后,孙永志把画像摆在家中,一直留存至今。

看着父亲的画像,大量关于父亲的记忆涌上孙永志心头,他拿出了一沓厚厚的资料,向记者讲述起父亲的故事。

1906年5月,孙春林出生于山东海阳西小滩村的一个普通农民家庭。小学毕业后,他以优异成绩考入莱阳中学。面对当时正历经苦难的祖国,孙春林心中唤起越来越强烈的救国救民愿望。1928年,他考入烟台军官学校政训队,在校期间,孙春林受地下党员李素若的影响,很快成长为一名入党积极分子。1929年秋,孙春林光荣加入中国共产党。

1931年秋,为发展革命武装,经党组织安排,孙春林打入莱阳鲍村民团任军事教官。就是在这一年的一天晚上,在夜幕的掩护下,孙春林带领5个人到莱阳城边上的敌人据点,趁敌人睡觉之际进入据点,将敌人全部消灭。1937年,党组织决定派孙春林去延安“抗大”学习。“七七事变”后,1938年,孙春林被调到山东115师师部工作。1939年5月,孙春林被调到胶东区党委工作。

1940年,他任北海军分区指挥,到任后很快发展壮大了蓬莱、黄县、栖霞、福山革命根据地的抗日力量。1941年夏天,南海军分区成立,孙春林被调任南海军分区司令员。在任期间,南海军分区的武装力量不断壮大,战斗力不断增强。1941年秋,敌人对根据地实行大规模的“扫荡”。孙春林率领部队转战在平度大泽山区和莱西青山一带。8月的一天晚上,军分区机关由庙东村转移到榛子沟村。因汉奸告密,敌人赶来突袭。部队按照孙春林司令员命令迅速向不同方向转移,利用山区地形,消灭敌人。孙春林带着警卫员指挥部队一面向来敌进行反击,一面越过南沙河,抢占东南山头。就在通过南沙河时,被敌人发现,敌人集中火力扫射,孙春林的大腿不幸负了伤,撤退过程中孙春林因流血过多几次昏迷过去。眼看敌人快要追到身边,他命令警卫员不要管他,快走!当敌人冲到眼前时,孙春林又昏了过去,遭到日寇杀害。

一首战地诗

写尽父亲的爱国情怀

父亲牺牲的时候,孙永志还是一个只有几个月大的婴儿,在父亲牺牲后不久,孙永志的母亲也去世了,因此他关于父亲的认知,几乎全部来源于亲戚的讲述以及父亲战友留下的宝贵史料。他唯一一次与父亲接触,是在父亲牺牲的前夕。

1941年夏,孙春林率部驻扎在离家30多里的石马疃头村,其妻怀抱刚出生的儿子,扮作“走娘家”的样子,在地下交通员秘密护送下来到丈夫身边。已有两个女儿的孙春林,见到这个两个月大的男婴,只说了一句“他太小了,要是18岁就好了”,言下之意是“要是大点能拿枪战斗就好了”。孙春林说这句话时的表情,其二女儿仍依稀记得,“父亲在屋里走来走去,皱着眉头,像是考虑什么。第二天说要打仗,我母亲带着我们在交通员的护送下回了家。”没想到,这次见面竟成永别。

“没有和父亲说过一句话是我最大的遗憾。”直至今日,孙永志还在不断搜索关于父亲事迹的蛛丝马迹。几年前,在网上,孙永志无意间发现了一篇关于父亲的文章。文章中的一首诗,引起了孙永志的注意,这是他第一次看到父亲写的诗。

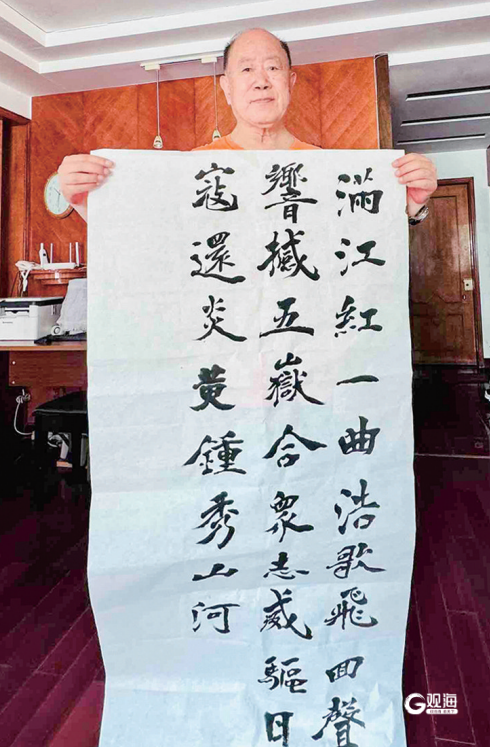

“吼声《满江红》一曲浩歌,飞回声响撼五岳。合众志威驱日寇,还炎黄钟秀山河。”孙永志每念完一句,便向记者解释其中的含义。“这首诗写得很精炼,但是表达的内容十分丰富。从中可以看出我父亲坚定的革命意志和必胜的革命信念。”正是抱着这个信念,孙春林动员兄妹四人全部参加八路军。二弟在回乡扩军时被汉奸告密,被捕后威武不屈,最后被日军活埋;四弟牺牲在抗日战场上;三弟参加战斗102次,屡次立功;妹妹是医务兵,从事战地抢救伤员工作。“由此可见,当时父亲遗憾还是婴儿的我不能打仗,也就可以理解了,当时他一心想的都是怎么去抗日救国。”孙永志说。

孙永志用毛笔写下父亲的诗句。

一次受阅

作为英烈子女深感自豪

父亲留给孙永志的,还有一份作为英烈子女的自豪。

2014年,经党中央、国务院批准,民政部公布首批300名全国著名抗日英烈和群体名录,孙春林是青岛地区唯一入选名录的英烈。2015年9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会在北京天安门广场隆重举行,其中包括部队受阅。作为英烈孙春林之子,孙永志成为青岛市三位受邀参加阅兵的抗战老兵和英烈子女之一,并且是三位中唯一一位在抗战老兵、英烈子女、抗战支前模范组成的受阅方队中接受检阅的老人。

“无比激动,终身难忘。”孙永志回忆起十年前的那次受阅经历,依旧难以抑制心中的激动。“抗日战争的时候,我年纪还小,但是我的家庭,因为那段岁月经历苦难;整个中国,因为战争经历不幸。如今的幸福真的来之不易。算是替父亲圆梦了,我为自己有这么一位英勇的父亲感到自豪。”孙永志说。

一生自豪

要将父亲的抗战精神传承下去

一张画像、一首战地诗、一次受阅,这些都是孙春林留给孙永志的宝贵“遗物”。作为青岛大学退休教授的孙永志,表示要将父亲的抗战精神讲述给更多的人。在退休前,他在大学教授中国共产党史,每个学期,他都会在课堂上向学生讲述父亲的事迹,这一讲就是几十年。在退休后,他利用自己的书法特长,在老年大学教授书法,依然在教育事业上积极奉献光与热。他说,要用自己的实际行动,把父亲的精神传承下去。

作为一名党史研究者,孙永志靠着实事求是的研究精神,至今还通过各种途径来查询关于父亲的史料,并且多次撰文怀念父亲。

孙永志还在退休后做起义务宣讲员,经常为青少年讲解一些父亲的英勇事迹。“父亲虽然走了,但他忠于革命事业、献身革命事业的精神永远激励着我。”如今,孙春林烈士的全身像屹立在青岛市革命烈士纪念馆抗战馆展厅二楼最显眼的地方。孙永志也时常到青岛市革命烈士纪念馆,向参观人员讲述父亲的故事,故事感人至深、催人泪下。“今天的幸福生活来之不易,需要我们铭记历史,不断前行。我一生都为自己的父亲感到自豪。”孙永志说。(青报全媒体/观海新闻记者 栾丕炜 撰稿摄影)

责任编辑:王逸群