在2025年第四届青岛手造节优秀文创产品征集活动中,青岛城市学院艺术与设计学院以匠心独运的作品引人注目。不仅如此,在历届征集活动中,学院都凭借优秀的作品大放异彩。从融合AR技术的榫卯创新设计,到非遗直播的商业模式探索,一批兼具文化内涵与技术应用能力的作品,生动展现了学院在传统文化创造性转化和创新型人才培养方面的丰硕成果。

文脉相承,润物无声:传承地域文化,构建文化育人新体系

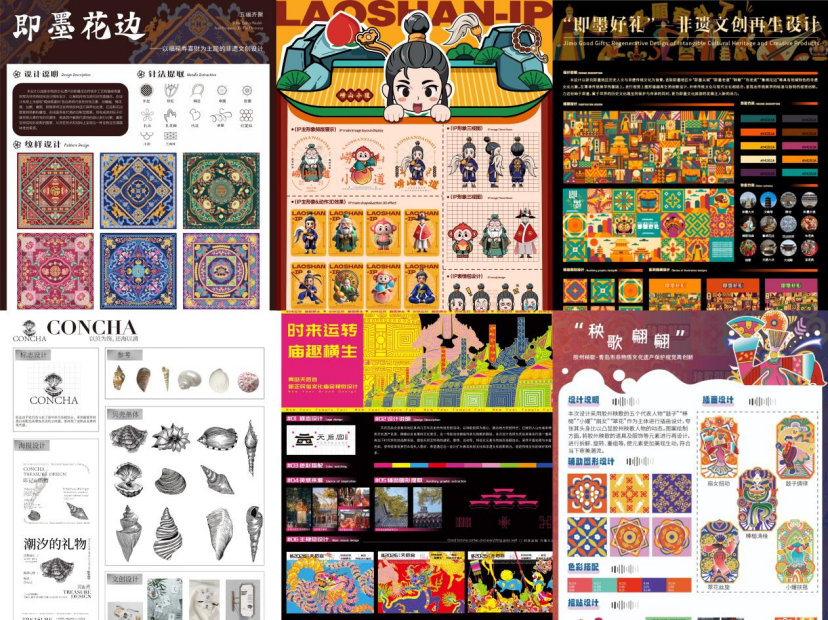

在活动中,学院的多组青岛文化相关作品引人注目,作品将本地文化资源融入到文创产品的开发中,体现出学院将青岛地域文化传承与创新作为人才培养的特色方向,鼓励以教师为主导、学生深度参与的非遗文化传承的研究。

文化如根,创新如叶,根深方能叶茂。学院课程设置独具匠心,自学生入学伊始,就将青岛文创与非遗传习相关内容融入专业基础课程中。教师指导学生开展相关调研,在课程作业主题中设置青岛文创和非遗的相关主题。这种地域文化培养一直延续到高年级的项目制课程和毕业设计,学院持续鼓励学生选择与青岛文化相关的课题进行深入研究。

不仅如此,学院还注重通过多元活动提升学生的文化认知与创新意识。每年举办的艺术嘉年华活动都会邀请非遗文化传承人、青岛当地设计公司的优秀行业人员开展专题讲座,让青岛文化走进校园,让学生近距离感受传统工艺的魅力。同时,在实践平台建设方面,学院与青岛工艺美术集团深度合作。加快学生创意作品的商业转化的效率。学院通过各种措施,塑造学生的人文精神,以服务所在城市、服务所在区域的文旅特色发展方向,在提升学生实践能力的同时,为学生的就业适应性打好基础。

跨界融合,守正创新:打破学科壁垒,构建多元育人新格局

创新之道,在于破界;卓越之途,在于融合。在扎实传承地域文化的基础上,学院积极推动教学创新,构建跨学科融合课程体系。学院积极顺应艺术设计跨学科发展趋势,创新人才培养模式。在课程体系设计上,通过设置跨专业选修课池,打破原有专业界限。学生可根据个人发展需求,在全学习周期内自主选择不同专业的课程。

学院为此建立了学业导师制度,每位学生都有专业教师提供选课指导和学习规划建议。例如,环境设计专业的学生可以选修数字媒体艺术专业的摄影艺术或者视觉传达专业的排版设计或UI设计,这种跨专业学习模式显著拓展了学生的知识视野和能力结构。

在教学模式创新方面,学院自2020年起,开始持续对于学院各专业的培养计划进行了修订。新的课程体系以实际项目为主线,将理论教学与技术实践同步推进。在实际项目中,学生需要完整经历从设计到实践的各个环节。这种教学模式使学生能够在实践过程中主动发现知识短板,有针对性地学习相关理论和技术。传承不是一成不变的壁垒,而是勇于创新的基石;文化不是尘封的往事,而是涌动的活泉。

产教融合,协同育人:深度融合产学研,构筑创新发展新平台

实践是检验真理的标准,市场是衡量创新的尺度。学院与青岛工艺美术集团等企业建立深度合作关系,共同构建产学研协同创新平台。双方合作在校内成立文创设计工作室,由教师牵头组织学生搜集青岛市特色品牌和文化IP,针对性地设计相关产品,然后以实物样品与相关企业展开洽谈合作,企业通过选择直观的设计作品和设计方案与学院建立合作关系,实现了产学研的紧密衔接。

学生的多套设计作品被青岛市工艺美术集团购买版权,学院还受邀在情人坝建立了文创产品摊位,直接转化学生的设计作品。这些平台不仅为学生提供实习实践机会,还共同开展项目研发和人才培养,使学生能够接触行业最新设计理念和技术要求,大大提升了学生的实践能力和就业竞争力。

面对目前AI技术与虚拟现实技术的快速发展,学院持续推进教学改革与创新。在课程内容方面,增设《艺术美学与哲学》、《当代设计思潮》等人文类课程,强化学生的设计理论基础和批判性思维能力,着重提高学生的审美能力、人文精神、设计师职业素养,培养既掌握先进技术又具有深厚文化底蕴的复合型设计人才。同时根据行业发展趋势,将人工智能等新技术融入教学。通过举办AIGC设计创意大赛等活动,激发学生的创新热情。

创新之树,植根文化沃土;设计之光,照亮时代前程。在本次青岛手造节优秀文创产品征集活动中,学生设计的“青岛漫调”系列插画文创、“海韵”系列贝雕饰品等作品均实现了产品化。这些成果的取得,是学生创新才华的展现,更是学院育人理念的生动体现。通过多年建设,艺术与设计学院已形成特色鲜明的人才培养体系,为文化创意产业培养更多优秀设计人才,为区域经济社会发展提供人才支撑和智力支持。(智慧青岛 王凤翥)