科技创新,正以前所未有的力量重塑城市发展轨迹,成为驱动产业跃升、构筑未来竞争力的关键支点。

在这股奔腾向前的时代浪潮中,青岛始终以坚定的战略视野,牢牢把握“科创引领”这条主线,不断推动科技创新与产业升级深度融合。

越来越多具有原创性与自主性的高水平成果持续涌现,它们不仅是城市创新实力的鲜活见证,更成为助推青岛高质量发展的核心动能。

作为原始创新的主力军,青岛高校与科研院所近期颇为“长脸”——多项重大突破接连亮相国际顶级学术期刊,覆盖新材料、生物进化、深海物种等多个前沿领域。

这些从零到一的原始创新,不仅拓展了人类知识的边界,也为青岛产业转型注入全新可能,让这座城市的科创形象持续“出圈”,在全球创新图谱中刻下清晰的“青岛印记”。

01

新材料发现登上《自然》正刊

你是否也曾为智能手环、手表频繁充电而烦恼?如果有一天,可穿戴设备能实现“自供电”,依靠材料自身就能将环境中热量转为电能,那将会是怎样一番景象?

这一愿景正逐渐走向现实。近期,青岛科技大学高分子科学与工程学院的刘凯教授作为第一作者,在国际顶级期刊《自然》上发表了关于“N型热电弹性体”的研究成果。

这项突破不仅引起学界瞩目,更实现了青岛科技大学在《自然》正刊发表论文的零的突破。

刘凯教授解释道:“目前市面上热电器件多采用刚性结构的无机热电材料,虽然转化效率较高,但难以贴合人体皮肤的弯曲和动态变化。而现有的有机热电材料虽然柔软,却往往回弹性差、效率偏低,限制了其在可穿戴设备中的应用。”

针对这一瓶颈,刘凯联合北京大学雷霆教授团队及本校华静教授团队,成功研发出全球首个“N型热电弹性体”。该材料不仅具备优异的热电转换性能,还拥有良好的弹性和延展性,完美适配人体工程学需求,为未来可穿戴设备的持续供电提供了全新解决方案。

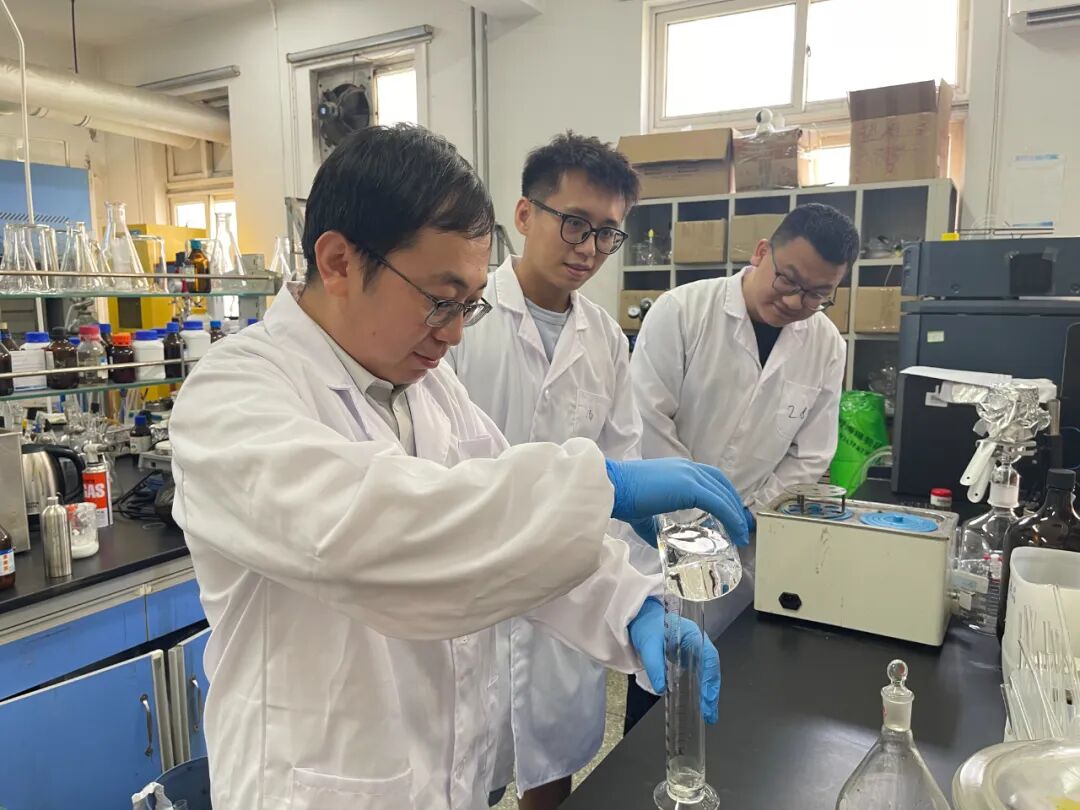

刘凯为学生进行实验讲解。

几乎同一时间,青岛科技大学另一团队也在新材料领域实现重大进展。张建明教授团队在国际权威期刊《先进材料》上发表论文,揭示如何将餐桌上常见的废弃鱿鱼骨“变废为宝”——通过提取其中直径仅1.2纳米的超细β-甲壳素天然纤维(相当于人类头发直径的六万分之一),他们成功研制出了一种高性能滤膜。

这种滤膜具备惊人的水通量:每小时每平方米可达46,207升,远超当前商用滤膜的性能极限。更令人惊叹的是,其原料成本极低——仅需6克鱿鱼骨就可制备约14,000片滤膜,在实现高性能过滤的同时也诠释了循环经济的深远价值。

而在精密制造领域,青岛理工大学也传来好消息。

该校机械与汽车工程学院的3D打印与微纳增材制造团队,在张广明教授的带领下于《自然-通讯》发表重要成果,提出一种基于牺牲层辅助的微纳3D打印新技术,成功制备出“立式陶瓷电路板”,破解了传统陶瓷电路板在高分辨率与大高宽比之间难以兼顾的行业难题。该技术有望在5G通信、人工智能与航天科技中发挥关键作用。

02

贝壳中惊现活细胞

在大多数人的印象里,贝壳只是由碳酸钙堆积而成的“死”的矿物质外壳,用以保护内部软体。但一项来自中国海洋大学的最新研究,彻底颠覆了这一认知。

近日,中国海洋大学包振民院士与王师教授团队在国际权威期刊《科学进展》上发表论文,首次证实无脊椎动物贝壳中普遍存在类似脊椎动物骨髓的“造血干细胞巢”,打破了“骨骼造血为脊椎动物特有”的传统论断,为理解生命演化提供了全新视角。

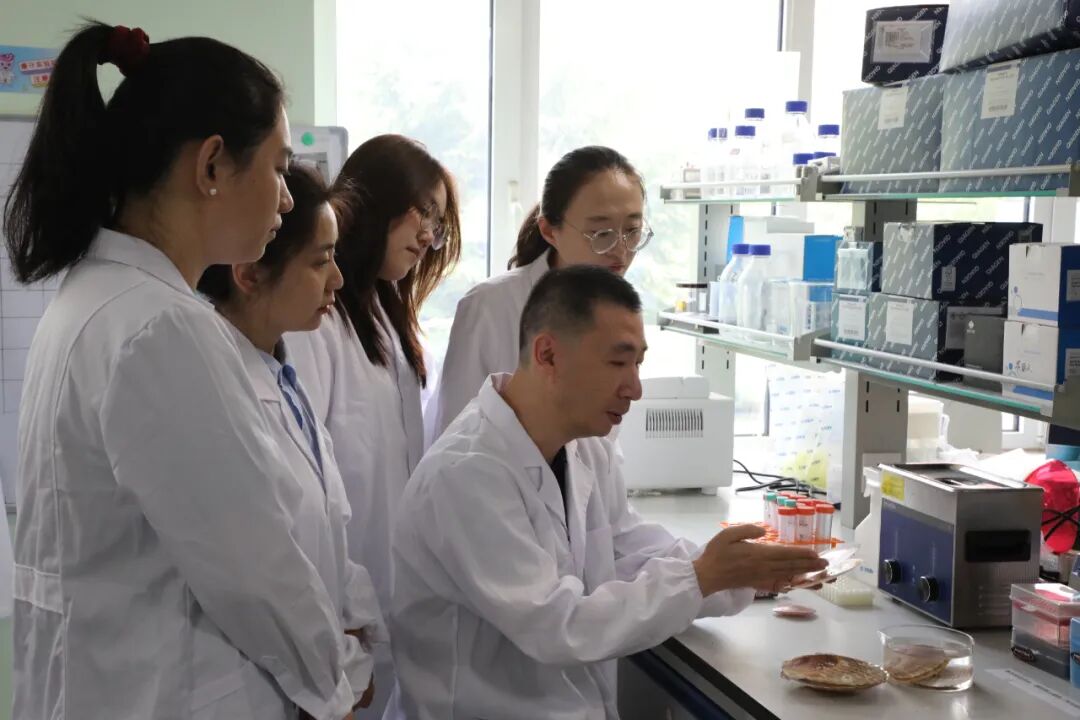

王师(右一)为团队成员讲解贝壳的生长特性。 杨琪琪 摄

“这一切源于2017年一次实验中的意外。”

王师教授回忆道。当时,团队在处理新鲜贝壳样本时,不仅检测到DNA,还发现了RNA——生命活动的重要指示物。“我们起初以为样本受到污染,但即便彻底清理贝壳表面,RNA信号仍然存在。这促使我们猜想:贝壳内部可能也存在活细胞。”

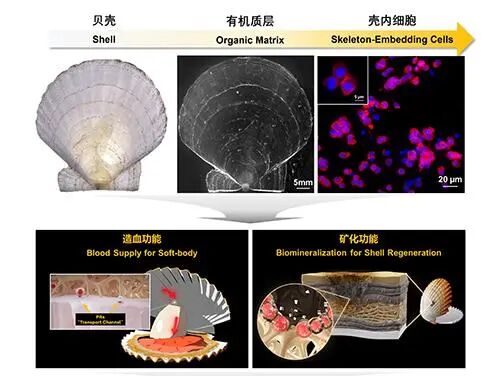

随后半年,团队不断探索,最终成功观测到贝壳有机质层中细胞的分布与活性。更令人震惊的是,单细胞测序显示这些细胞中40%-60%属于造血干细胞或前体细胞,比例远高于脊椎动物骨髓(通常不足10%)。

贝类造血干细胞巢的发现及功能。

它们在遗传调控、微环境特征等多方面,表现出与高等动物造血系统的高度同源性。也颠覆了骨骼造血为脊椎动物特有的传统观念,为理解动物骨骼造血系统的起源和演化提供了全新视角。

03

神秘毛皮贝入选全球十大新物种

广袤深海,仍是人类认知的盲区,每一次新的发现都可能重新定义我们对生命的理解。

2017年,“科学”号考察船搭载的“发现”号ROV机器人在西太平洋卡罗琳海山1240米深处拍摄到一段珍贵影像:一只通体橙红、形如章鱼的生物,舒展着腕膜,如仙子般在水中翩翩起舞。它时而轻拍双鳍,时而悠然悬浮,仿佛深海水下的精灵。

多年后,中国科学院海洋研究所张均龙团队正式将这一神秘生物鉴定为新物种,并赋予其一个充满诗意的名字——“飞天烟灰蛸”。相关成果发表于国际期刊《生物多样性与进化》。

工作人员利用“发现”号搭载的生物虹吸装置采集飞天烟灰鞘。

因其游动姿态飘逸灵动,研究人员借敦煌壁画中“飞天”形象为其命名。这类俗称“小飞象章鱼”的烟灰蛸属物种,大多生活在千米以下的深海中,极为罕见。

此次发现不仅拓展了人们对深海软体动物多样性的认识,也彰显我国在深海科考方面的雄厚实力。

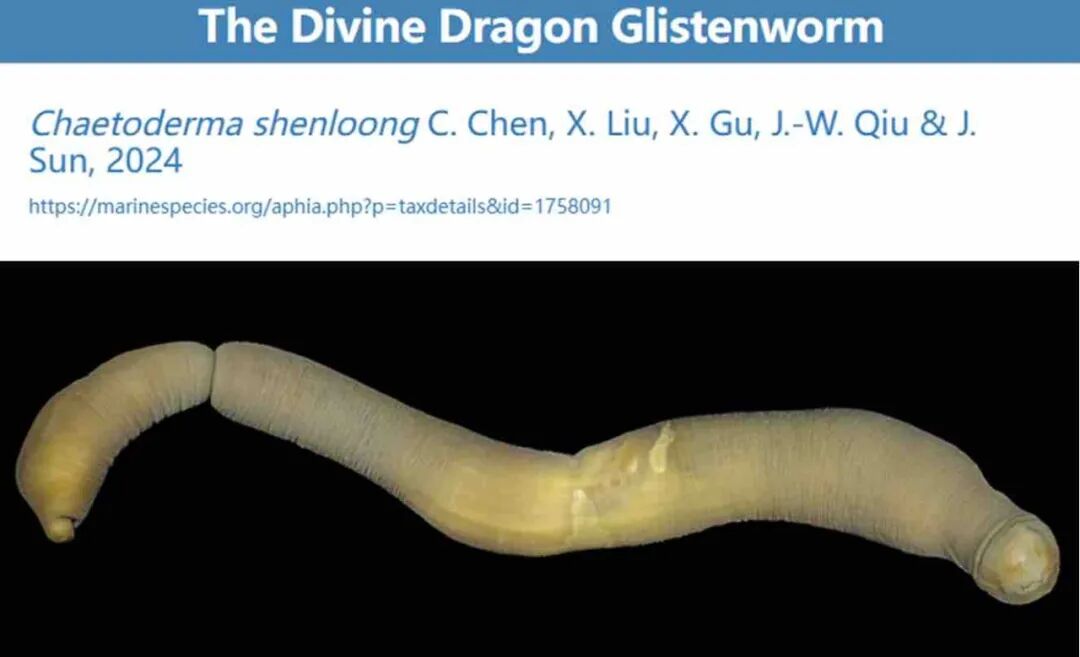

同样在深海生物领域取得重大突破的,还有中国海洋大学孙进教授团队。他们与国内外机构合作,在南海海马冷泉1385米深处发现了一种新的尾腔类软体动物——神龙毛皮贝。该物种外形如龙、身被“鳞甲”,因其栖息环境特殊、难以捕获,显得极为神秘。

2024年3月,神龙毛皮贝成功入选世界海洋物种登记簿(WoRMS)年度十大海洋新物种。这不仅是中国尾腔动物研究的里程碑,更首次证实该类生物可在化能合成生态系统中生存,为深海生物多样性研究打开全新窗口。

当选为WoRMS 2024年度十大物种之一的神龙毛皮贝。

从新材料的基础突破到深海生命的惊人发现,从能源采集技术的革新到生物演化理论的颠覆——驻青高校和科研院所正以坚实的步伐走出实验室,走向世界前沿。

它们不仅是青岛科创实力的“金字招牌”,更是埋在这片沃土中的种子。在不远的未来,随着更多成果走出论文、走向应用,我们有理由期待,青岛将以科技创新为翼,培育新质生产力,迎来更加辽阔的发展格局。

记者|杨琪琪 编辑|赵笛

责任编辑:宋尉嘉