青岛日报社/观海新闻10月21日讯 停车难,是各大城市面临的共性问题。小小车位不仅关系城市交通的“活力指数”,也牵涉人民群众的“幸福指数”。日前,青岛市自然资源和规划局发布了《青岛市停车场专项规划(修编)》(以下简称《规划》),此次规划范围为青岛市中心城区范围以及现状和在建轨道交通站点1公里覆盖范围。其中,中心城区共规划布局城市公共停车场1008处,泊位约22万个。

“为统筹配置城市停车资源,加快补齐停车供给短板,优化停车秩序环境,推动青岛市城市停车系统高质量发展,我们在国土空间总体规划指导下,结合全市控制性详细规划的编制,开展《规划》编制。”市自然资源和规划局相关工作人员介绍。

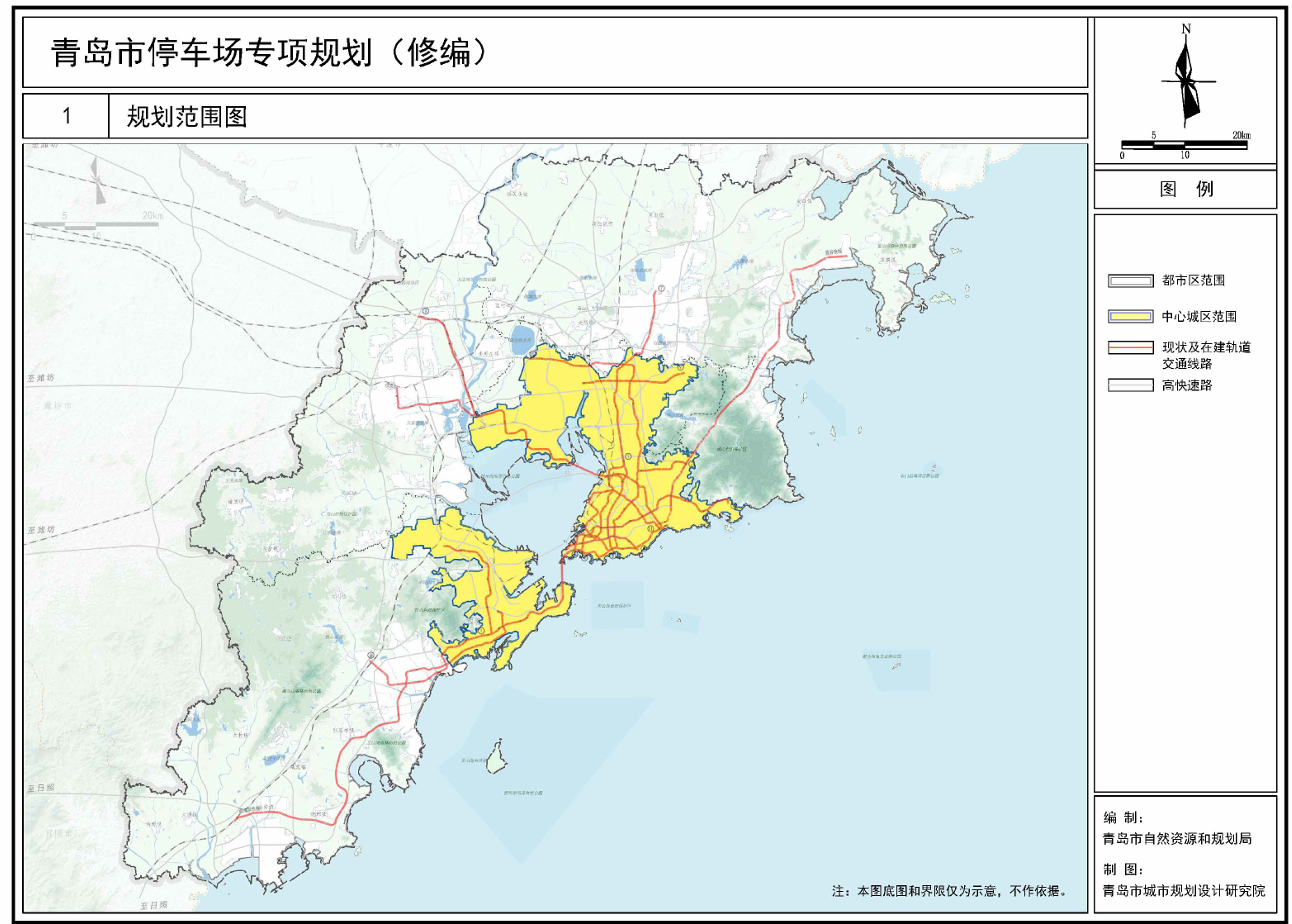

从规划版图上来看,其覆盖面广且有针对性:既涵盖面积约898平方千米的中心城区,范围包括市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区和西海岸东区,这里作为城市发展的核心引擎,承载着密集的人口流动与多元的功能业态;还聚焦现状和在建轨道交通站点周边1公里辐射范围,借由轨道交通的辐射带动,串联起城市的脉络。

《规划》以构筑结构合理、布局完善、有位有度、有序高效的高质量城市停车系统为发展目标,优化调整停车场空间布局,形成合理的停车供应体系,促进城市动静态交通协调发展。

比如,提出多样供给严格控制。按照节约集约用地原则,采用独立占地、与开发地块捆绑建设、与公交场站结建、利用公园绿地广场地下空间等多种挖潜方式规划建设公共停车场,因地制宜增加停车泊位供给。在青岛,越来越多利用桥下空间、绿地广场地下空间等建设的停车场投用。5月1日,麦岛路西侧停车场正式投用,将公交停车场与社会停车场融合在地下空间内,结合“公园+”建设模式连接城市景观带,与小麦岛共同建设成绿草如茵、自然秀美的城市公园,不仅有效缓解小麦岛滨海公园停车难题,还生成了一处新的城市景观。

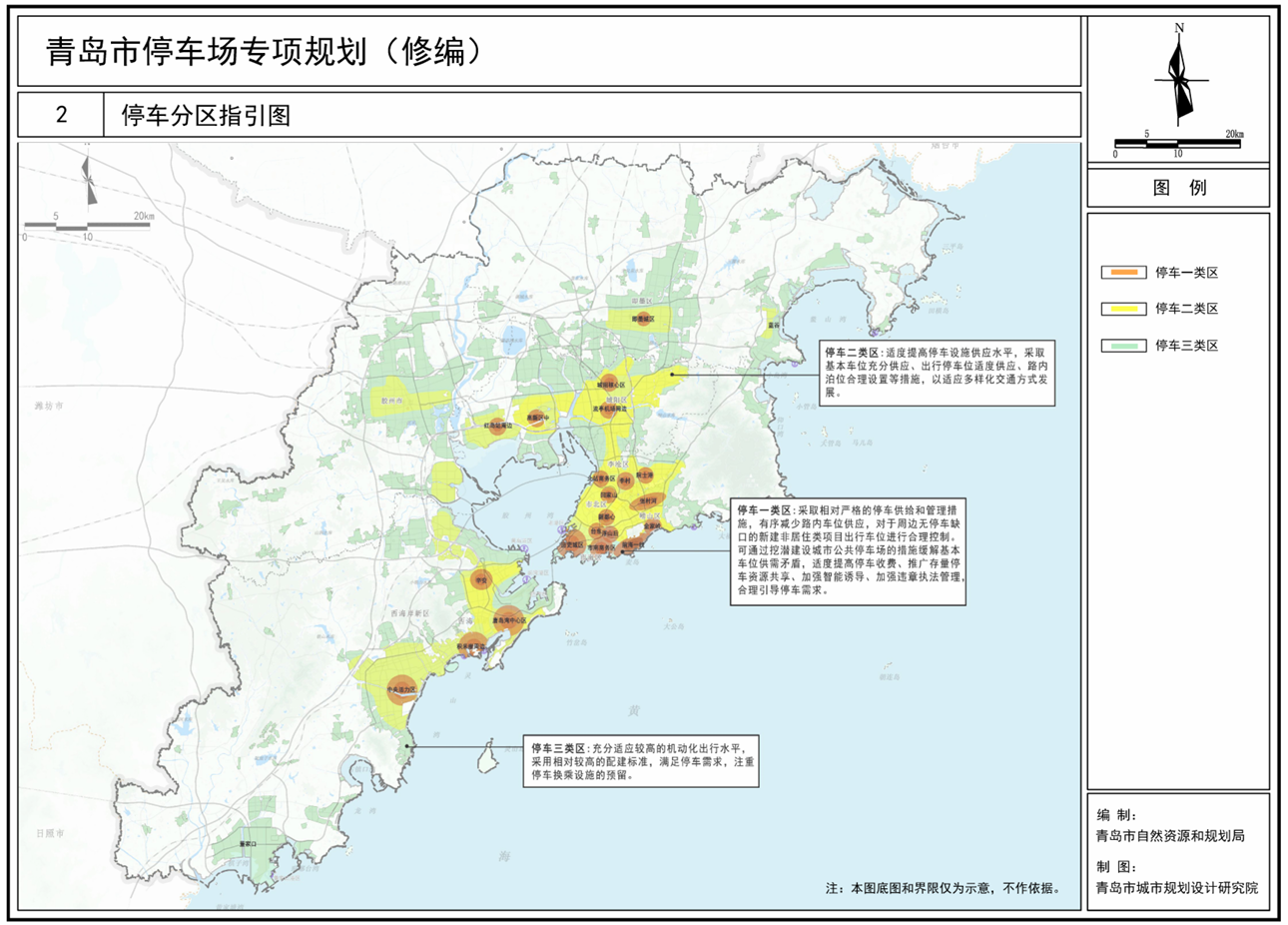

从城市的宏观视角洞察,每个区域如同形状各异的拼图,用地条件、开发建设成熟度、公交发展水平、交通运行状况、道路容量等存在明显差异。《规划》综合考虑不同区域、不同发展阶段的实际情况,结合停车供需矛盾分布情况,划定三类停车分区,实施差异化分区管理和分区供给策略。停车一类区,为严格控制区,一般为商业、办公较为密集的区域,区域内公交服务水平高,有2-3条轨道交通线路覆盖,是需要严格管控停车总规模的区域;停车二类区,为一般控制区,区域内公交服务水平较高,有1条轨道交通线路覆盖,是需要适度管控停车总规模的区域;停车三类区,为基本满足区,是一类区、二类区除外的区域。

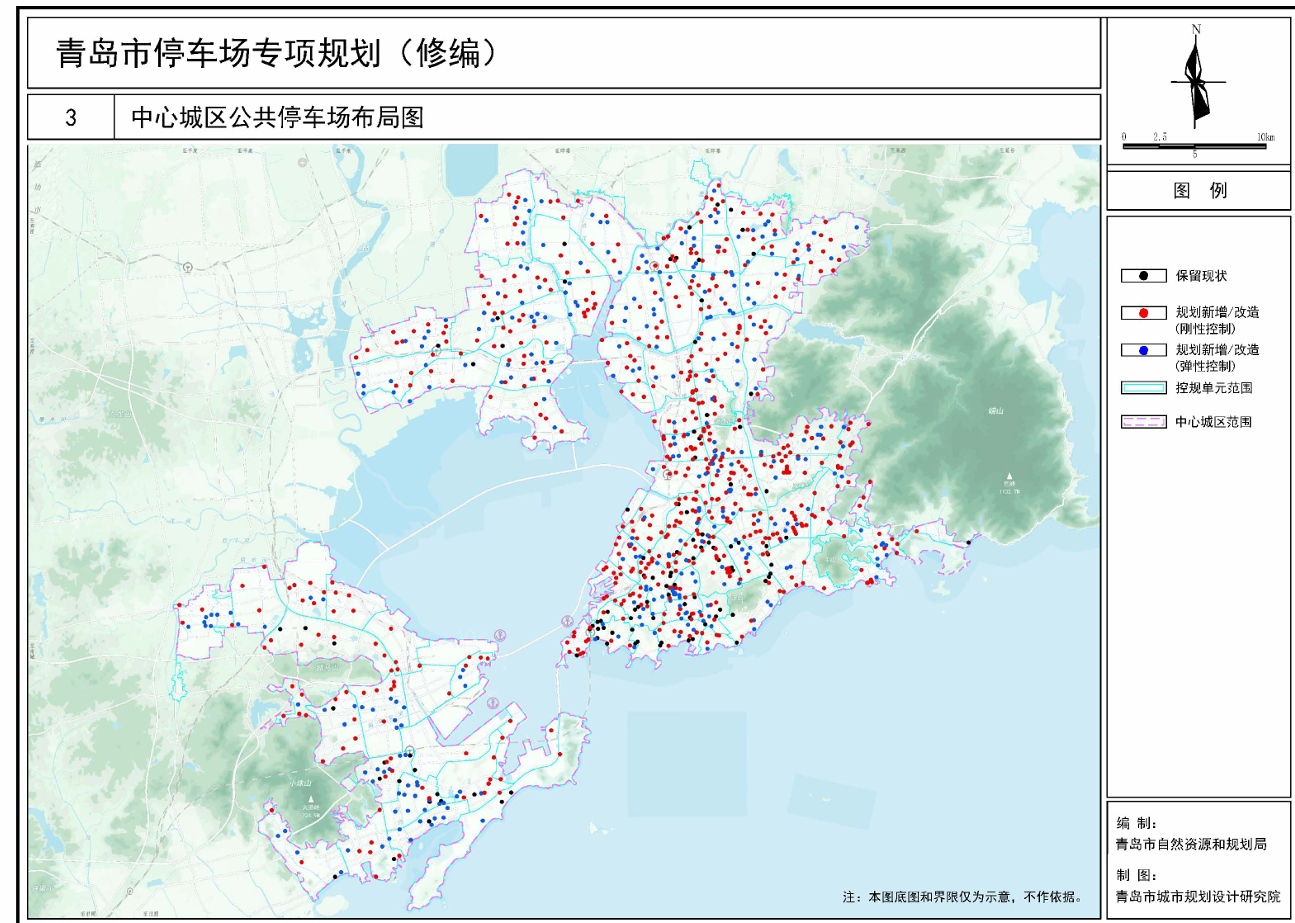

按照“问题导向、适应需求、多样挖潜、合理布局”的原则,中心城区共规划布局城市公共停车场1008处,泊位约22万个。其中,刚性控制类684处,泊位约15万个;弹性引导类324处,泊位约7万个。

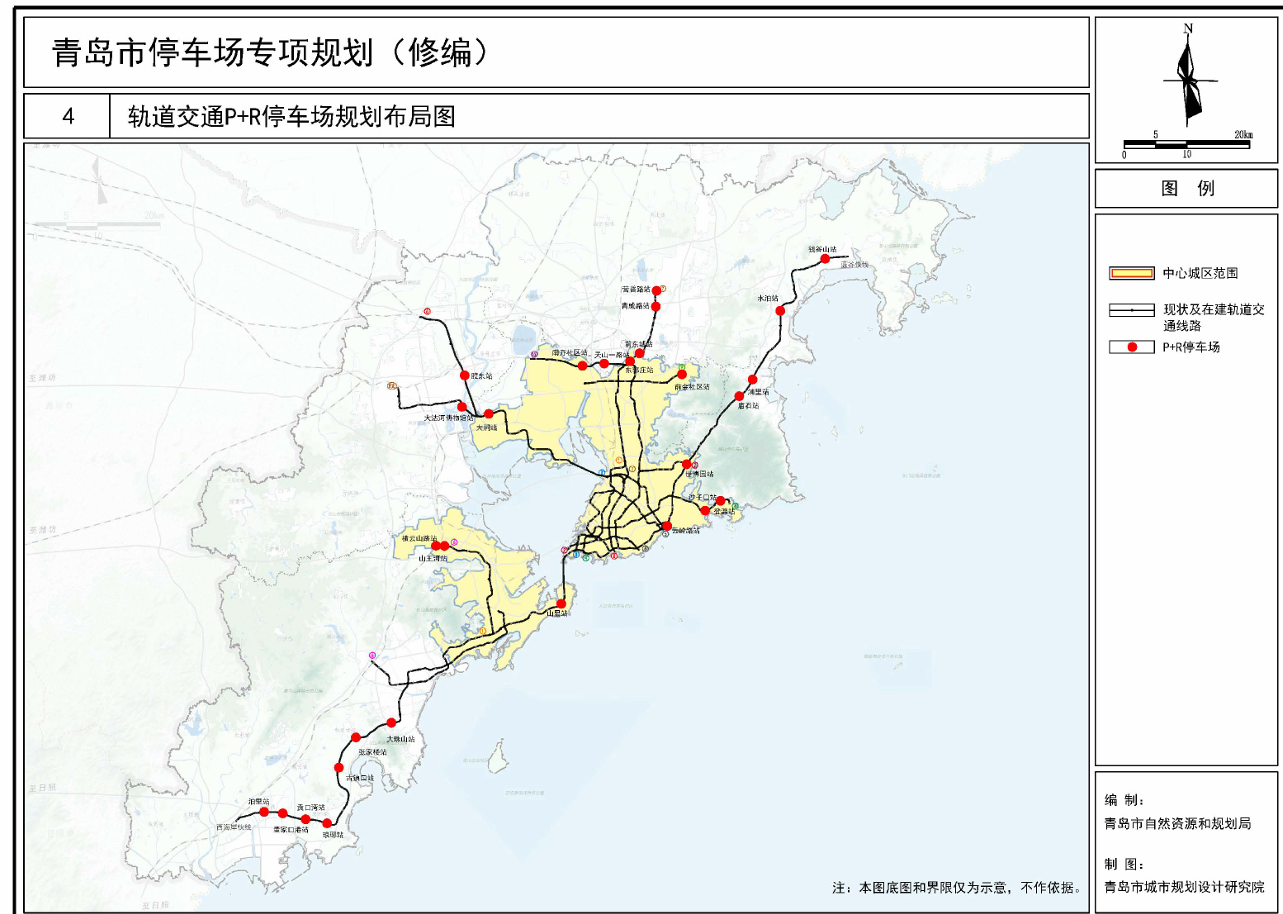

不仅局限于中心城区布局,青岛还将视野拓展至轨道交通沿线。按照“圈层布局、合理引导”的理念,在轨道末端站、城区外围站、外围组团站周边规划地铁P+R停车泊位约9000余个。

城市停车是一个复杂的系统工程,要解决这一难题,不仅是新建停车场那么简单。除了做好用地规划控制、加强项目建设外,还需提供智慧停车、停车治理、停车收费、停车执法管理等方面的全方位保障,共同推进停车系统健康可持续发展。

《规划》提到要盘活存量提升效率。在“全市一个停车场”平台的基础上,持续推动停车资源联网、共享,推进停车智慧化建设,提高存量资源使用效率。

众所周知,造成停车难、停车乱问题,并不都是因为车位匮乏这个单一原因,很多时候还有信息不对称、资源整合不到位等因素。如今“全市一个停车场”平台已成为统筹全市路内外停车资源的“智慧中枢”。截至今年6月份,该平台成功接入1600个经营性停车场,整合46.3万个泊位,构建起全市统一的停车大数据中心,实现停车信息“一网统管、一平台运营”。(青岛日报/观海新闻记者 王冰洁)

责任编辑:岳文燕