中华文明弦歌不辍,不仅在于其深厚的历史积淀,更在于其生生不息的转化与更新能力。不管走得再远,文化都是我们的根,是中华民族独特的精神世界,是日用而不觉的价值观。

从大汶口文化礼制萌芽,到孔子礼乐播洒千秋;从稷下学宫百家争鸣熔炼思想,到黄河奔涌塑造齐鲁儿女勤劳智慧……在泰山巍峨与海洋浩瀚之间,齐鲁文化长河流淌不息,熔铸成这片土地的独特气质。

“一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件。”2013年11月,习近平总书记到山东济宁曲阜考察,为传承发展中华优秀传统文化指明方向。山东牢记嘱托,勇担新时代的文化使命,肩负起推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的时代重任。

生生之源

中华文明是世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明,它的连续性深深镌刻在中国人的思维习惯和行为准则中,它的生长也从未停歇。

钟灵毓秀的齐鲁大地,拥有丰富的文化遗产资源,后李文化、北辛文化、大汶口文化、龙山文化以及夏商周三代以来孕育形成的优秀传统文化,构成文化谱系完整、文脉传承发展的链条。

“诸子百家半山东”。从古至今,在灿若星河的中华文化版图中,齐鲁文化有极其厚重的积淀,占据了重要的地位。为中华优秀传统文化“两创”破题开路,为文化传承发展打头阵做示范,山东责无旁贷。

山东从留住文化根脉、守住民族之魂的战略高度推动文化遗产保护利用工作,实施文物保护利用“十大工程”“中华文明探源工程”山东行动,为传承弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供了坚强支撑。

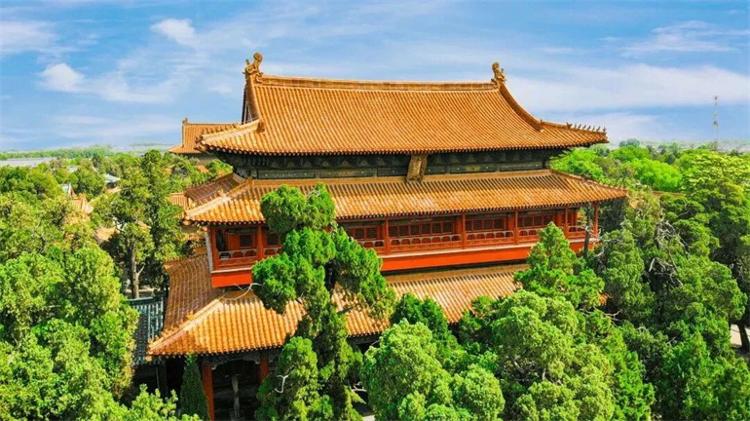

拥有“三孔”、大运河两处世界文化遗产的济宁,出台全国首部《大运河岸线保护管理条例》,主动融入国家文化战略,统筹推动黄河、大运河国家文化公园(济宁段)建设,高标准创建曲阜国家文物保护利用示范区,全方位提升鲁国故城、大运河南旺枢纽国家考古遗址公园。

卷帙浩繁的典籍文献,凝结着古圣先贤的智慧,承载着中华民族的历史。作为“山东文脉”工程重点任务的《齐鲁文库》编纂持续推进,这部收录6000多种、13亿字的大型文献,系统梳理山东历代传世文献,先贤哲思跨越时空,让典籍中的文字“活”起来,成为滋养现代人精神的源头活水,让千年智慧与当代需求同频共振,让齐鲁文化的根脉在传承中愈发坚固。

此外,儒家文化、黄河文化、泰山文化、齐文化,这些散落在齐鲁大地上的历史文化金名片,为中华文明的连续性写下注脚,既丰润了与时俱进的山东精神,也滋养了忠厚正直、敢为人先的齐鲁儿女。丰富的齐鲁文化是我们用之不竭的宝藏,也是最深沉的力量所在。

濯古来新

如果说千年文脉是最厚重的滋养,那么文化“两创”便是落地生花的牵引。

创造性转化聚焦于解码与转译,对中华优秀传统文化深度挖掘与辨析,赋予其新的时代内涵和表现形式,让古老的文化能够适应现代社会的需求。文明探源、文物活化、山东文脉工程……如今,在山东,加快推进载体建设、加大挖掘阐释力度,已成为保护传承优秀传统文化的一道风景。

创新性发展着眼于激活与赋能,将经过创造性转化萃取出的文化基因,植入现代生产、生活的广阔场域,不断探索文化的新领域、新路径。山东深知,要想开辟文化建设新境界,最强劲的动力是文化创新,因此积极推动文化产业与旅游、科技、教育等领域的融合发展,使其焕发服务当代、引领未来的蓬勃生机。

整合孔子研究院、孟子研究院等省内外儒学资源,与教育部共建尼山世界儒学中心,联合全国16所知名高校合办研究生院。挂牌成立多家海外分中心和研究基地,组织实施“尼山学者”计划、“青年汉学家培养计划”,尼山圣境、孔子博物馆、孔子学院总部体验基地等陆续建成使用。

国际孔子文化节已成功举办42届、尼山世界文明论坛已成功举办11届,成为践行全球文明倡议,推动不同文明交流互鉴的重要平台,大力推动中华文化“走出去”,努力向世界讲好中国故事、孔子故事。

以文铸魂、以文赋能、以文兴业、以文惠民。济宁把“三孔”“两孟”、大运河、微山湖、水泊梁山等资源串珠成链、一体打造,构建“处处是景皆可游”的全域旅游大格局。推出“跟着孔子去研学”十大精品线路,打造明故城、尼山夜游、蓼河夜游等十大新场景,让历史文化资源可感、可触、可体验。

高标准建设7家国家级和省级非遗生产性保护示范基地,将传统技艺与流行时尚充分嫁接,推动文化遗产走进市场、走进生活,国家级非遗代表性项目古建琉璃瓦和工艺品出口美国、韩国等10多个国家。

从尼山圣境的璀璨灯火到运河码头的非遗展演,从校园里的“新六艺”教育到国际论坛的智慧激荡……济宁正以文化“两创”的生动实践在重点领域、关键部位重重落子,孔孟大地呈现出“郁郁乎文哉”的美好气象。

渐仁摩义

“文化即人化”。“文”是载体,“化”是方法,“人”是根本。无论是知识传授带来的“点化”、文化环境熏陶的“感化”,还是先进文化引领下的“教化”,抑或是自觉认同与接纳的“内化”,都是“以文化人”的具体路径。

春风化雨,润物无声。要让中华优秀传统文化在当下焕发光彩,就必须真正融入百姓日常,渗透于衣食住行,成为人们日用而不觉的思维模式与行为习惯。山东坚持以文化人、以文育人、成风化俗,不断探索让传统文化新起来、活起来、兴起来的有效途径,以时代精神激活其生命力。

“天不生仲尼,万古如长夜”。如果说圣贤为文明点亮明灯,那么万千百姓则以生活编织星河。山东始终站稳人民立场,保障人民文化权益,提升公共文化服务水平与文化产业质量,以高质量文化供给满足人民群众日益增长的精神文化需求。聚力推进“文化惠民”工程,拓展基层公共文化空间,广泛开展群众性小戏小剧展演、文化进万家、“黄河大集”“村村有好戏”等活动,做强“好客山东 好品山东”品牌。

在全国率先全面开设大中小学“中华优秀传统文化”校本课程,倡树美德健康生活方式,统筹推进美德山东和信用山东建设,推动乡村文明焕发新气象,让中华优秀传统文化不断深入人心,也逐步融入社会治理。

在孔孟之乡济宁,构建起以“和为贵”为核心的社会治理品牌体系,打造出“习语润儒乡”基层宣讲品牌,并依托市县乡村四级“和为贵”社会治理服务中心,将矛盾化解在群众家门口,探索出一条“以礼让人、以德教人、德法融合”的基层治理新路径。

鲁源村以“明礼生活方式”与千年文脉展开对话,东仲都村描绘出“长峰独峭立,落霞映龙湖”的景致,北东野村传承“乡儒发源地、在野则美俗”的风貌……传统在时代的脉搏中焕发新生,百姓不仅是文化滋养的受益者,更成为书写时代华章的主角。

围绕“忠诚”“担当”“廉洁”等价值理念,济宁打造了孔庙弘道门“弘道明志”、孟庙“仁政民本思想”、孔府戒贪图“传统廉政思想”等政德教学点,让廉洁文化变成看得见、摸得着、悟得到的实情实景。

齐鲁文化的传承,从不依赖刻板记忆,而是依靠生活场景的代代相传。长辈教导孩子“见面问好”,是礼仪文化的启蒙;家人就餐时长者先动筷,是孝亲敬老的实践;与人合作时道一句“一言为定”,是诚信精神的体现。就连邻里互助、遇事明理,都是文化基因在日常生活中的自然流露。这种“润物无声”的传承,比书本教育更加有力,让传统文化真正活在当下、融于生活。

在这里,中华优秀传统文化不是博物馆里的静态陈列,而是流淌于日常的行为准则与精神动力。它的“守礼”赋予社会秩序以温度,它的“求新”为发展注入活力,而融入生活的传承方式,则让这份文化基因生生不息,成为滋养我们做人做事的底气,也成为推动文化创新创造的丰富资源和不竭动力。

文化繁荣兴盛是中国式现代化的重要标志,若将中国比作一座高塔,中华优秀传统文化便是其坚实的基底。

任何一种文明都要与时偕行,不断吸纳时代精华,“在激发创新创造活力中繁荣发展社会主义文化”是时代赋予的文化重任,根植博大精深的中华文明,以创新创造活力唤醒并打开这一泓鲜活的文化源泉,为其注入蓬勃而持久的生命力。

记者 高杨 帅伟 朱仙娉 济宁报道

责任编辑:单蓓蓓