做雕塑、造机甲……这个85后有点“刚”

- 《造梦者——叶明/张珂艺术联展》在崂山区东海东路60号哲品茶厅展览,面朝大海,《消融》系列雕塑在诉说张珂的艺术追求。而张珂也在这座海滨城市,汲取生活里的灵感,继续艺术创作。(青岛日报社/观海新闻记者 贾小飞 柳栋 魏若忻 宁婧)

- 张珂高三那年进了美术班,顺理成章考入本科绘画专业,“那时候画画,画着画着就特别想动手去抠某个位置,或者拿手去抹。 ”张珂感觉画画的空间感不能满足自己,于是就转了专业,奔向了造型艺术专业,从此开始“玩泥巴”。

- 大学期间,不停地模仿、练习大师的作品,“在学校的时候并没有自己的创作理念和方法论。 ”大学毕业后,同学们纷纷转到工业造型、环艺设计等更有前途的专业时,张珂却凭着一腔热血一直做雕塑。

- 张珂毕业后去了北京的雕塑工作室做助手,“都是做行活儿”,那时候接触的多是城市雕塑,他很怕做久了就磨灭掉灵感。在北京见多识广之后,他总结“做创作和在哪儿生活没关系。 ”于是,他选择了来青岛定居,“这座城市很干净。 ”

- 张珂来青之后,尝试过城市雕塑创作,但未完成。 “那时候也感觉前途渺茫。 ”张珂的父亲坚持认为“儿子是吃这碗饭的”,鼓励他坚持下来。张珂曲线救国,在来青拍摄影视剧的剧组“打工”维持生活,继续创作雕塑。

- 跟着剧组做“美术指导”,帮导演用绘画呈现影视画面,这个过程,张珂感觉自己是受制约的,“特别想释放,对自由特别渴望。 ”回到自己的工作室,他更加珍惜自己的创作时间和空间。

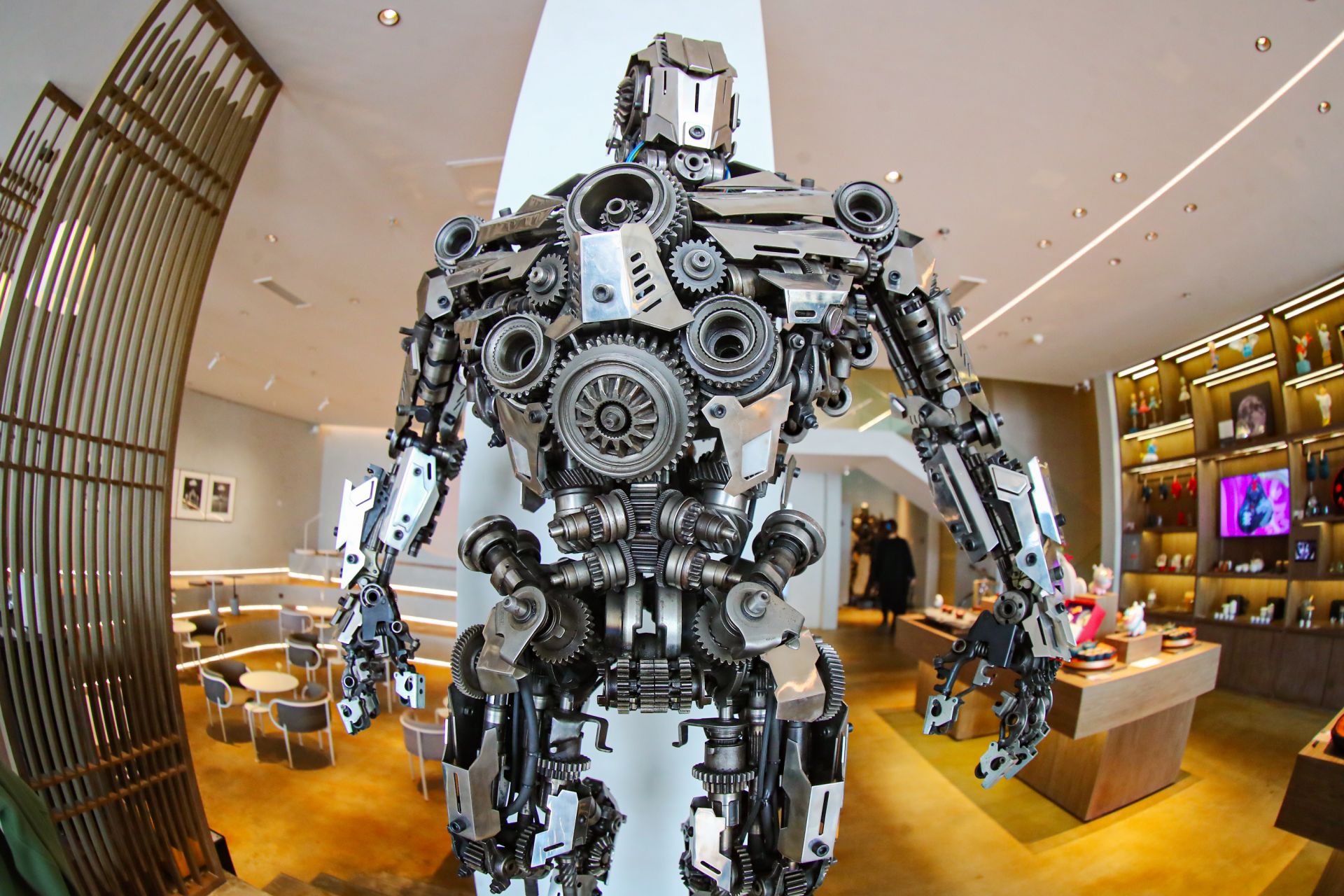

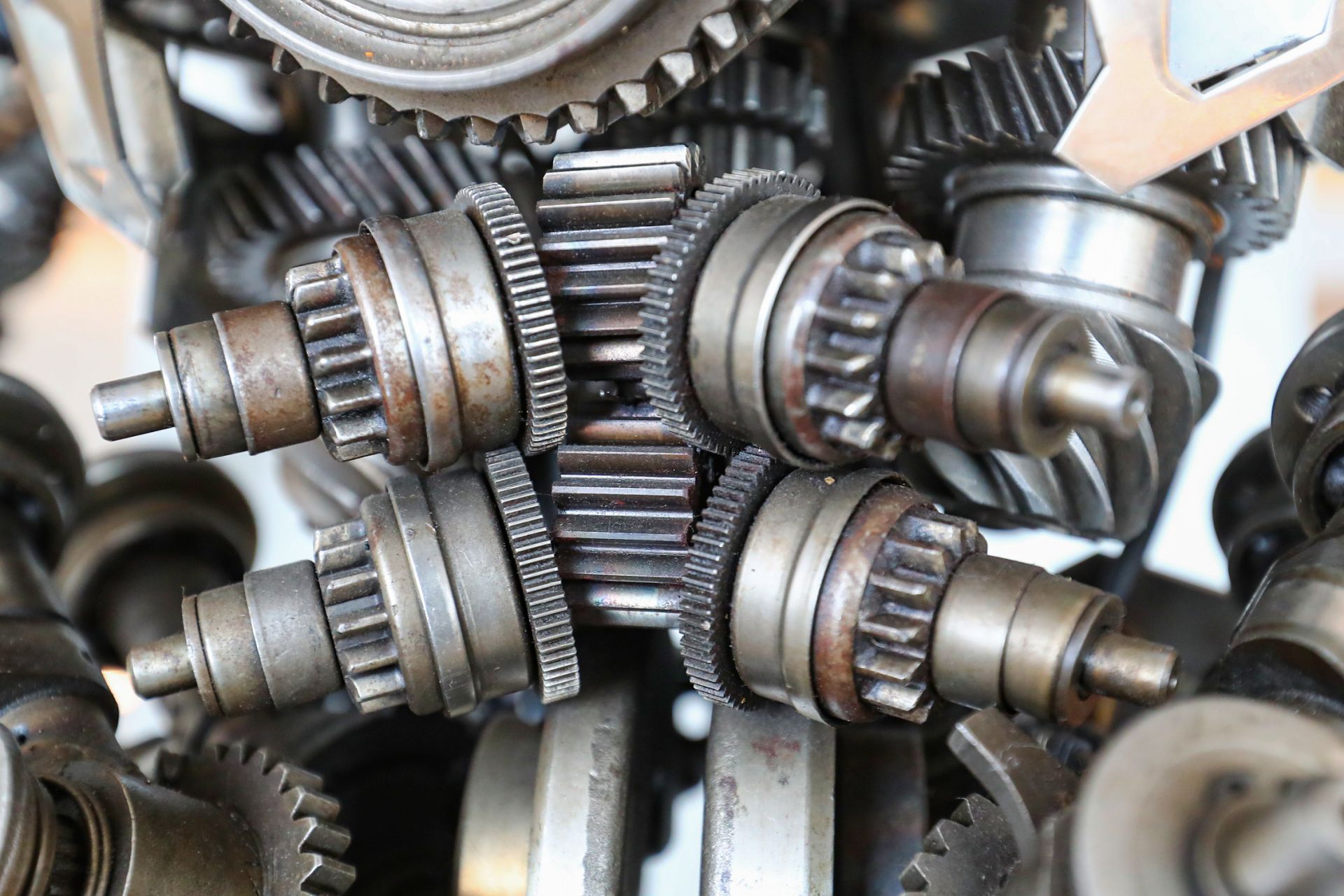

- “做机甲是另外一种感觉。 ”在张珂看来虽然这也是一种创作,他更乐于定义为“创业”,这是最初就有规划有目标的一种创作制作过程。而雕塑,则是让张珂“找到真我的过程”,在创作的时候更符合自身感情的真实状态,“这是一个修行的过程。 ”