随着江苏省级足球联赛(被网友戏称为“苏超”)的火爆出圈,其“散装十三太保”全员城市参与的盛况引发了全国球迷的艳羡与讨论。与此同时,一个诱人的假设随之浮现:若各省效仿江苏模式,自建“省超联赛”,中国足协扮演“欧足联”角色,再以“省级欧冠”形式选拔全国精英,凭借国人“爱卷”的特性,中国足球岂非十年内即可称霸亚洲?

图|江苏省城市足球联赛

下面,我们直接举实例,说结论:这个蓝图看似逻辑清晰,但深入分析江苏模式的底层支撑便会发现,其成功依赖于一个极为独特且难以复制的“成功三角”——地理均质化、人口经济均衡化、地域文化竞争化。其他省市想要单纯地“抄作业”,面临的是难以逾越的多维度壁垒。

江苏省拥有冠绝全国的86%以上平原覆盖率(数据来源:《中国地理年鉴》),这使得其13个地级市的空间布局极为紧凑。绝大多数城市间的直线距离在300公里以内,同时借助密如蛛网的高铁网络(全省高铁运营里程超2200公里),实现了1~2小时的核心城市圈通达。

赛事基础:

这种地理结构是高频次、低成本城际联赛的物理基石。球队、球迷均可实现当日往返,极大降低了参赛成本和时间门槛,保证了各城市平等、常态化参赛的可能性。

对比现实:

多山省份如福建(“八山一水一分田”)、贵州(全省92.5%的面积为山地和丘陵)、四川盆地周边等,城市间往往被山川阻隔,交通耗时漫长、成本高昂。组织类似频率和覆盖面的省级联赛,交通和住宿成本将成为难以承受之重,极易导致偏远城市球队边缘化或赛事无法持续。

江苏以约790人/平方公里的人口密度高居全国省域第一(不含直辖市)。更重要的是,其省内发展相对均衡,拥有11个城区人口超百万的大城市(根据第七次全国人口普查数据),形成了一个庞大且分布广泛的潜在球迷基础和消费市场,足以支撑起场均近万观众的职业联赛需求。

经济实力与均衡度:

江苏的经济实力与均衡性堪称“天花板”级别。其13个地级市全部跻身全国GDP百强行列,是全国唯一实现“满堂红”的省份。尽管存在发展梯度(如2023年苏州GDP约2.4万亿,宿迁约4100亿,差距约5.8倍),但这一差距在全国范围内已属极低水平:

四川: 成都(超2.2万亿) vs 甘孜州(约470亿),差距超46倍。

湖北: 武汉(超2万亿) vs 神农架林区(约40亿),差距超500倍。

经济自主性:

江苏13市普遍拥有较强的经济自主性,均不依赖省会南京的财政反哺(这与许多中西部省份形成鲜明对比)。这种独立性使得各市有能力也有意愿在足球等文化体育领域进行投入和竞争,为“城际平等竞赛”奠定了坚实的经济基础。

足球底蕴的映射:

这种均衡性在足球领域已有体现。尽管目前中超暂无江苏俱乐部(主要受中性名政策等影响),但江苏拥有仅次于广东的职业联赛(中甲、中乙)俱乐部数量。过去7年间,其13个地市中有7个(南京、苏州、南通、无锡、盐城、泰州、昆山) 都曾拥有或正在运营职业足球俱乐部(中乙及以上级别),充分证明了其足球资源的广泛分布基础。

图|江苏省城市足球联赛

江苏省内并非铁板一块,其内部清晰地划分为苏南(吴文化)、苏中(江淮文化)、苏北(楚汉文化)三大文化圈。历史上,这三种文化长期并存,相互交融也相互竞争。

“谁也不服谁”的基因:

这种文化格局孕育了江苏人强烈的地域认同感和竞争意识,“散装江苏”“十三太保”的标签正是这种内生动力的幽默外显。这种“谁也不服谁”的文化基因,是点燃城市间足球德比战火的绝佳助燃剂,使得每场省内对决都充满话题性和对抗张力,极大提升了联赛的观赏性和球迷归属感。

图|江苏省城市足球联赛

其他省份可能具备其中一两个要素:

如广东经济总量庞大、人口众多,但区域发展极不平衡(珠三角与非珠差距巨大),且广府、潮汕、客家文化虽有差异,但省内竞争烈度与江苏模式不同。

如浙江经济发达、相对均衡,但地理上山地丘陵占比较大(“七山一水二分田”),且文化上(吴越文化)内部认同感可能强于竞争感。

许多中西部省份则面临更严峻的挑战:

省会城市“一城独大”(如四川成都GDP占全省近40%),非省会城市人口规模和经济实力普遍较弱(大量地级市城区人口不足百万甚至50万),地理条件复杂,交通成本高企,文化上更可能围绕省会形成向心力而非城市间平行竞争。

若脱离本地实际,强行套用“苏超”赛制,在缺乏江苏那种地理均质化、经济均衡性和文化竞争性“成功三角”支撑的省份,其结果往往与打造充满活力省级联赛的初衷背道而驰。最可能出现的局面是:资源高度向省会或少数经济强市倾斜,这些地区的球队凭借压倒性的财力、人口基数和基础设施优势,迅速形成垄断地位。随之而来的便是比赛悬念的彻底丧失——强弱格局固化,联赛缺乏竞争性和观赏性,观众热情迅速消退。最终,非省会及经济弱势城市的球队,因投入不足、球迷基础薄弱、运营成本高昂(尤其是交通)而举步维艰,逐渐被边缘化直至退出。整个联赛将不可避免地名存实亡,迅速退化为围绕省会“一枝独秀”的畸形模式,彻底丧失“苏超”赖以成功的多中心竞争活力与广泛参与性。

江苏的省级足球联赛模式是其独特的地理、经济、文化土壤中生长出的绚烂花朵。它的成功为探索中国足球多元化发展路径提供了宝贵启示:降低参与门槛、促进资源均衡、激发地域活力是地方足球蓬勃发展的关键。然而,其赖以生存的“成功三角”在其他省份难以完全复制,尤其地理条件和经济均衡性更是天然禀赋。因此,“苏超”模式更应视为一个因地制宜、特色发展的优秀案例,而非可以全国推行的统一模板。中国足球的崛起之路,需要各省市基于自身实际,找到属于自己的“成功方程式”,而非简单“抄作业”。

图|江苏省城市足球联赛

青岛是一座拥有深厚足球底蕴的城市。2024年初,青岛城市足球联赛获评国家首批群众“三大球”精品赛事,但其联赛的“不温不火”(缺乏足够的商业化运营、社会关注、观众支持)与“苏超”的爆火形成鲜明对比。青岛足球特别是业余足球需要借鉴的,绝非表面的赛制形式,而是其背后激活地域活力、连接城市情感、构建复合生态的核心密码。

现阶段以青岛城市联赛为代表的业余足球联赛,竞赛目标相对单一,赛事程序过于行政,依赖体制内资源(场地、组织、部分经费),缺乏持续的市场活力和广泛的社会连接。

职业化困境的“反面教材”:

同时,它又未能(或无力)复制顶级职业联赛的商业化运作,深陷“资本投入不足则水平低、资本过度则异化”的悖论,缺乏吸引普罗大众的“真实感”与“烟火气”。

“苏超”摒弃了锦标赛事的“封闭性”和“唯成绩论”,成功跳出了这两个“陷阱”。其核心价值在于,服务城市、激活地域、连接民众、创造快乐。不以输送人才、球队晋级或夺取锦标为唯一目标;也规避了职业化对资本的深度依赖和随之而来的风险(天价成本、脱离社区)。

它不仅仅是一项赛事,而是将足球作为纽带,深度绑定城市形象推广、地域文化展示、特色旅游体验和本地商业消费。比赛成为引爆点,带动的是吃、住、行、游、购、娱的整个链条。

青岛的独特优势:

青岛拥有“足球城”的深厚历史底蕴、“山海城”的绝佳旅游资源、“啤酒之都”的狂欢文化、“海洋特色”的鲜明标签,这些元素如果能够深入挖掘和整合,潜力丝毫不会亚于江苏省内的“地域文化竞争”。

它们精准击中了民众对“真实体育”的渴望——没有球星的疏离感,只有身边邻居、同事、朋友的拼搏;没有饭圈对立的戾气,只有为城市/家乡呐喊助威的纯粹热情。而短视频、直播又无限放大了这种“接地气”的魅力。

青岛城市联赛传播短板:

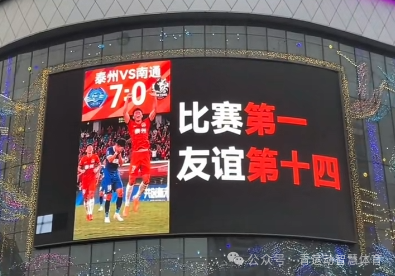

过往城市联赛的传播可能过于正式与传统(依赖纸媒、电视),或流于表面,未能充分挖掘和呈现赛场内外的人物故事、地域特色、情感冲突(良性)等引爆点。 例如“苏超”比赛期间流传的“比赛第一、友谊第十四”“太湖三傻”的网络热梗和自嘲文案,正是借助网络和短视频成为全民口碑的“亚流行文化”。

图|央广网

其成功离不开密集的、基于地域认同的“德比战”带来的高对抗性和话题性。

青岛城市联赛的潜力:

青岛各区市、各行业系统、传统强队之间同样存在深厚的“竞争”“不服”或“爱谁谁”的历史渊源和群众基础。完全可以在保证广泛参与的基础上,考虑设计分区联赛(如主城区、西海岸、北部片区等) + 季后赛/杯赛的模式,增加同区域或历史恩怨球队之间的交锋频率,制造“德比”概念。

提升青岛城市足球联赛的影响力和关注度,不能寄希望于复制“苏超”的皮囊,而应深刻领悟其精髓:以足球为媒,深挖城市独特基因(历史、文化、产业、景观),激发地域认同与良性竞争,构建融合行政支持、市场活力与全民情感的“足球+”复合生态,并通过互联网放大其真实、质朴、热烈的“烟火气”。

青岛有着非常鲜明的城市IP(啤酒、海洋、旅游、气候、网红景点、沙滩)和更悠久的足球传统和文化。关键在于,能否放下“精品赛事”的架子,真正回归服务城市、服务市民的初心,将联赛打造成一场属于全体青岛人、充满本土风情与自豪感的全民狂欢。当足球重新扎根于青岛的街巷、码头、啤酒屋和市民的茶余饭后,城市联赛的火爆必将水到渠成。正如江苏省足球运动协会副主席、党支部书记王小湾在接受采访时说到的:(苏超)就是大家去热闹热闹,去享受,去现场感受一下城市的荣誉、城市的文化,老百姓也在网上段子互相调侃一下,真正地把足球比赛变成了一种文化现象,变成了一种生活方式。(文/庄成)